吸食火机气体燃爆,20岁小伙全身90%烧伤进了ICU 新型危害悄然蔓延

吸食火机气体燃爆,20岁小伙全身90%烧伤进了ICU 新型危害悄然蔓延!一种隐蔽性更强的新型危害正在悄然蔓延,引起了烧伤科医生的关注。18岁的小郑为了合群沾染上吸食打火机充气罐(气体燃料成分为“丁烷”)的恶习,在一次吸食火机气体后抽烟引发爆炸,经历了十几次手术,虽然保住了性命,但全身留下了永久性瘢痕,手指变形无法伸直。

据媒体报道,以丁烷为代表的成瘾性化学品被包装成“快乐气罐”,成为青少年健康的“隐形杀手”。吉林大学第一医院自2024年起开始密集收治因吸食丁烷爆燃导致的群体伤患,累计上百例,患者烧伤严重,致死率超10%。在广东,广州市红十字会医院烧伤整形科也多次收治因吸食打火机充气罐燃爆烧伤的年轻人,其中不乏十来岁的中学生。

医生提醒,随着暑期临近,中小学生陆续放假,溺水、烧伤烫伤等意外风险进入高发期。火机气体是危险化学品,吸食滥用既伤害身体,也要承担法律后果,家长要对孩子强化安全教育,关注孩子的心理健康。

丁烷在日常生活无处不在,它是打火机的主要燃料,也是卡式炉常用的气体,在化工、能源等领域应用广泛。然而,这一常见气体在部分人眼中却变成一种“寻找刺激”的出口。广州红十字会医院烧伤整形科每年收治住院患者1800多人,其中危重烧伤患者200多人。相较于电动车爆炸、火灾、强酸强碱等常见的烧伤病例,吸食火机气体丁烷致烧伤病例在过去比较少见,但在近年呈现逐渐增多的趋势。

几个月前,医院急诊收治了一名严重烧伤的20岁男生小梁,网购两箱打火机气罐吸食,过程中遇到明火发生爆炸,导致他全身90%深度烧伤。经过医护团队奋力救治,小梁保住了性命,但全身皮肤毁容,肢体存在很大功能障碍,大脑功能也受损。小梁为自己的年少无知付出了惨痛的代价,面对漫长艰辛的康复治疗,每天郁郁寡欢。

丁烷是一种易燃易爆、无色的气体,大众对其认知不足。魏文龙指出,丁烷是有毒气体,主动、持续地吸入会产生吸入性损伤,引起脑内缺氧,导致脑功能障碍。丁烷是易挥发易燃气体,含量达到一定程度容易引起燃烧反应,可以是自发爆炸,也可以是明火引起爆炸。目前多家医院收治的丁烷损伤患者大多是全身严重烧伤,这些患者的呼吸道黏膜被严重灼伤,还伴随多脏器功能及大脑中枢神经功能受损。

大量吸入高浓度丁烷之后,一旦遭遇明火会在呼吸道内发生爆燃,造成呼吸道黏膜严重灼伤,严重者可能会引起肺水肿导致气道梗阻,出现呼吸窒息的危险。对于这类患者,医生需要提前预判做气管切开。吸入性烧伤病情急,救治难度较大,致死率较高。年轻人应远离丁烷,不要拿自己的健康和生命开玩笑。

研究显示,吸食丁烷会对人体的中枢神经、呼吸等多系统造成长期损害。不仅可以引起认知障碍,损害小脑功能及周围神经,还会引发肺水肿和呼吸窘迫,造成肺功能下降等问题。丁烷吸入还与心律失常等心血管问题相关,甚至因心脏敏感化引发突发性嗅觉吸入死亡综合征。

从医院接诊、警方掌握的情况显示,丁烷的有害使用、滥用大多发生在青少年,主要是男生,且以单亲家庭居多。这些孩子自身辨别能力不高,出于合群、猎奇等心理,盲目跟风吸食丁烷,错把吸食丁烷带来的刺激性快感等同于“勇气”的证明。青少年吸食火机气体成瘾愈演愈烈,很多家长百思不得其解。

小郑在接受采访时表示,当时吸完丁烷便出现幻觉,感觉时间过得很快,无忧无虑、没有烦恼。广州男生小梁也有同感,他说,因为精神压力大,跟朋友学了吸食打火机气罐,“这个气体会让人很放松,不吸心里难受”。

魏文龙表示,丁烷被吸入后会迅速通过肺部进入血液,进而作用于中枢神经系统,具有麻醉作用;同时短暂促进多巴胺的释放,使人产生快感。这种情绪改善会让大脑形成 “行为-奖励” 关联,使人反复寻求这种体验,青少年本就自制力弱,所以容易上瘾。加上火机气体丁烷极易获取,网上257毫升的打火机充气罐不到十块钱就能买到,成本低也会加剧丁烷的滥用成瘾。

四川大学华西医院心理卫生中心副教授徐佳军指出,丁烷可能是最常见的吸入性滥用物质之一,吸食丁烷可能导致幻觉、妄想等精神症状,长期使用可能增加精神分裂症等精神障碍的风险,并可能导致心理依赖。

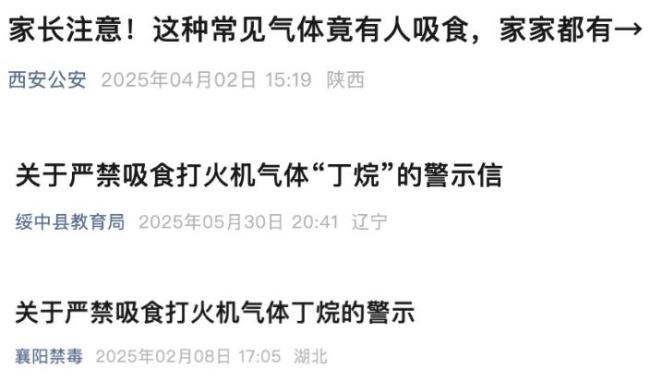

近一年来,多地警方、教育主管部门发布相关警示,提醒青少年和学生不要吸食打火机气体。全国已有多地警方公布滥用丁烷案件。根据国家现行法律规定,“丁烷”属于危险化学品,暂不属于新型毒品。《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条规定,违反国家规定,制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性等危险物质的,将受到相应处罚。但显然,这样的处罚远远达不到警示效果。

专家呼吁,亟需在学校和社区广泛开展禁毒宣传,让青少年及家长认清其危害本质与成瘾性,破除“无害解压”的误区。同时,丁烷产品极易通过网络购买,社会与家庭必须加强监管,防止青少年坠入新型毒品的深渊。