考生谈高考作文题:看到题目很慌 专家解析“专转传”背后

6月7日上午11:30,2025年全国高考的首场语文考试结束。今年上海的高考作文题由“专”“转”“传”三个字而来,提及有学者用这三个字概括三类文章,让不少网友直呼很难。

上海文化学术圈很快发现,这位学者是华东师范大学终身教授、上海写作学会会长胡晓明。他在一篇发表于“文汇笔会”的文章中谈及“专、转、传”。

当天中午,胡晓明在接受采访时说:“可能很多同学会骂我,觉得一看到这个题目会有点懵,因为他们不太适合这种很中国式的强调汉字的思维方式。但实际上静下来仔细想一想,可以写的东西还是蛮多的。”

胡晓明认为,“专、转、传”三个字是辩证关系,今年的高考作文题依然延续了哲学思辨。“要么就是躺在图书馆里的高文典章,要么就是流量至上的文字垃圾,在两个极端都不对的,中间一定有很多可以去思辨的。特别我们今天遇到了一个前所未有的传播时代,这个时代给了我们福分,也给了我们挑战,因为新的传播方式带来了很多机遇和问题。”

他认为这个题目引导考生参与当代文化生活与思想反思。“只要不是死读书的学生,不是只在课文里打转转的学生,他一定有很多鲜活的例子,有很多可以表达的东西。”

此外,这道题也可以让更多考生尊重中国古典语文的思维方式,而不是西方的概念范畴。中国的古典语文思维就是汉字文字思维,它背后有很多东西可以让学生们去深入学习和思索。

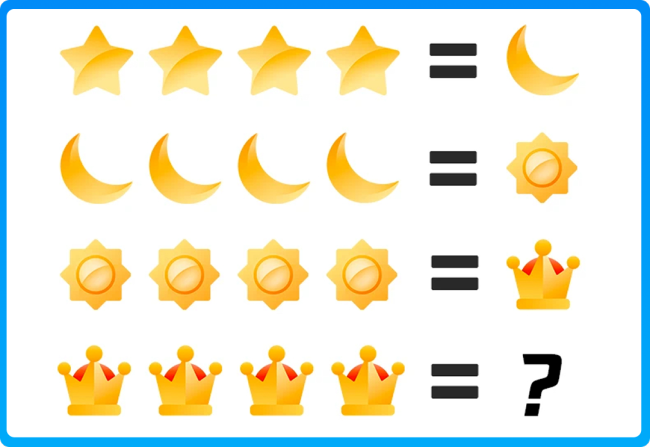

古人说“文章九命”,太悲观了。其实中国有更为丰富的文章学,胡晓明将其归为三个字:“专”“转”“传”。

“专”指的是专业、专家的文章,一般写给小圈子里看的。这类文章需要耐得住寂寞,与万古之人对话。然而,专家们的文章有时缺乏花样、文采和个人心性情意。如果天下所有的文章都只有专家之文,那么这绝不是中国文章学的真谛。

事情都有两面,在“文章乃经国之大业”的大旗下,有人将文章视为达到各种目的的敲门砖。专家之文也可能恶变为“砖”文,即“敲门砖”之文,现在也成为一种“专门之学”。

“砖”文还有一种状态是“拍砖”之文章,专门指那种以批评为目的的文章写作。有些批评是为了保护文章生态健康,但还有一些唯恐天下不乱,博取眼球的批评家,变成职业的“砖家”。

这样看来,专家之文有“冷板凳”与“热炕头”两类,但文章并非只能有这两样选项。还有另一种状态:“转”。当今微信的文章场,最热门的一个开头语词就是“转”!流转于微信朋友圈的文章具有时效性、话题性和耸动性。但这些文章往往速朽,黄庭坚曾说:“炒沙作糜终不饱,镂冰文章费工巧。”

中国古代阅读学传统主张读经典作品,如经部文章和前四史,读屈、陶、李、杜、苏的诗歌,才是变化气质的正道。黄季刚先生在北大教书时,甚至说过“八部书外皆狗屁”,强调年轻人读经典的重要性。

胡晓明还提到“传”,不仅是传播,更是传世之文。中国诗史上传为佳话的“旗亭传唱”“老妪能解”,都是借助音乐之力和通俗之势获得最大化的传播。中国文章利用汉字的优越性加大传播力度,如钱锺书所说,“诗”有三义:之、志、持;“风”有三义:讽刺、风谣、风教;“王”有五义:往也、皇也、方也、匡也、黄也。

胡晓明引用陈寅恪的故事,表示平生足以自慰的事情是没有自树新义,以负如来。

相关文章

事业好运姗姗来迟的生肖

2024年春晚导演尘埃落定!于磊再度担任总导演

全球首位256级QQ用户获得“金企鹅” 专属惊喜奖励揭晓

原创11位轻功高手,轻功第一,倚天屠龙记中的韦一笑

世预赛首战惨败0比3 不祥预感又在意大利蔓延?昔日豪门前景堪忧

TV动画化《梦想成为魔法少女》被迫成为反派!自己怎么变得越来越奇怪?!

无偿的劳动,女性每天3到6小时的家务时间

白鹤梁博物馆:长江文化的瑰宝展示

热辣滚烫好电影,还是一场大型行为艺术?

2014搜狐时尚盛典落幕 自媒体科技跨界成热点

原创河北省迎来新变化!司法部副部长空降任省委常委

开幼儿托管中心需要哪些手续?需要什么材料?

不咳嗽但CT显示已是肺炎?专家提醒→

晚上偷看“成人网站”,3个痕迹藏不住,开启“无痕模式”也没用

XX一部独具匠心的韩国19禁爱情电影

斯诺克满分147,但是偏偏有人单杆打了148分和149分

斗鱼主播风波旭旭宝宝退出多家公司,众多主播纷纷停播

呆萌萝莉喂食山羊竟被啃头发 网友:放开萝莉让我来

《终极一班4》热播 雷婷新恋情成亮点

2010国家公务员考试行测真题及答案解析(精选)

- 中国已建成3000多条幸福河湖 全面推进河湖面貌升级

- 广东试点解决住院患者陪护难 智慧系统助力互联互通

- 老人弄丢大金戒指 晚辈回老家帮找 寻回半个世纪的传家宝

- 女子唱K离话筒太近感染病毒 无药可根治引发关注

- 3类牙膏列入致癌“黑名单” 长期用或有致癌风险

- 水牛疑似得了疯牛症 民警击毙 女子遭攻击受伤

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势