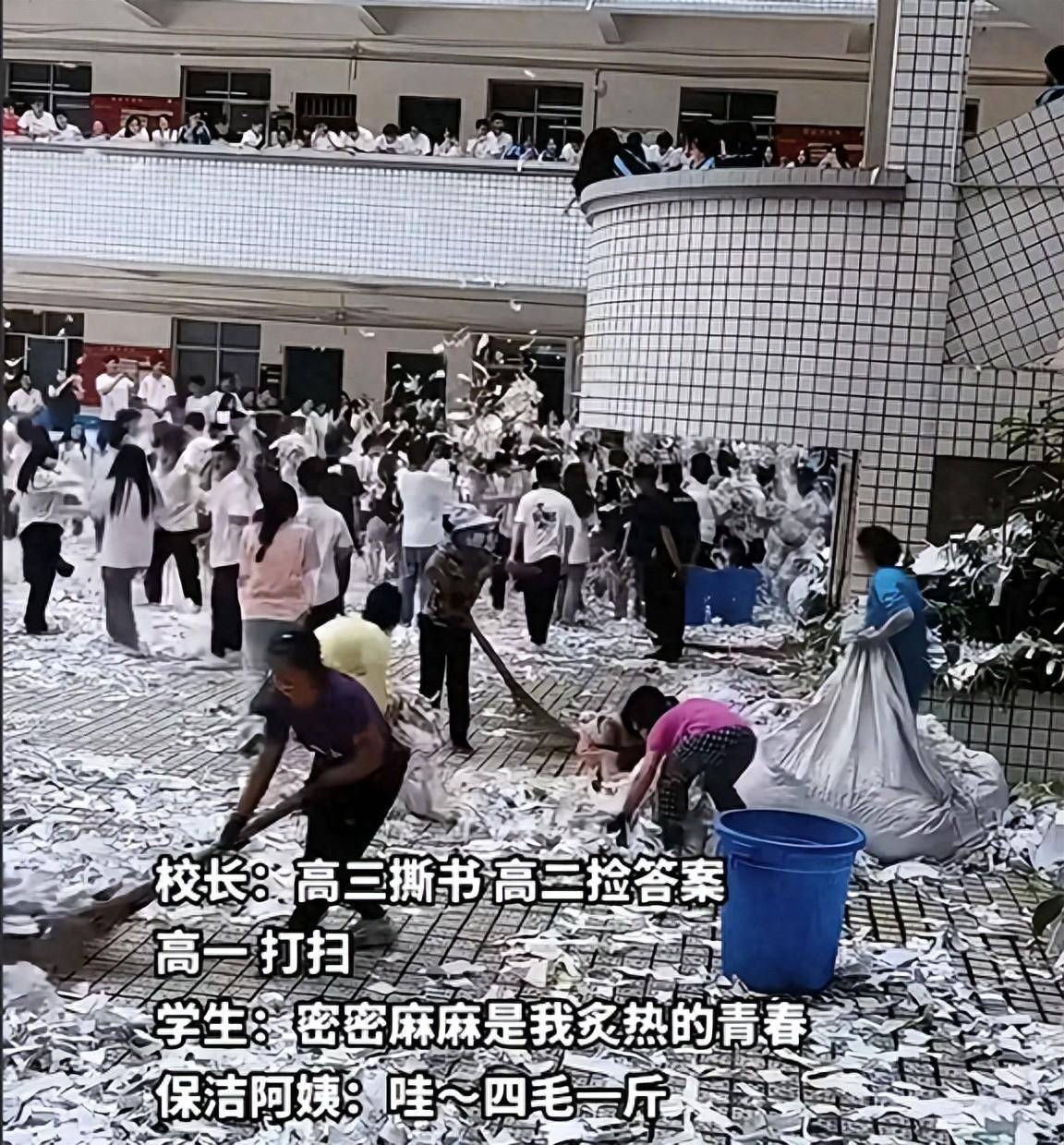

每年高考结束后,总能在校园里目睹一种"离经叛道"的场景:不少考生将手中的参考书、试卷和资料狠狠撕扯,化作一地碎片。这种"撕书现象"在外人眼里或许显得有些莫名其妙,甚至可能会被视为极端行为。

但如果我们略作思考、换位思考,就会发现这其中蕴含着一种独特的心理解读。撕书,其实是学子们在高考的巨大压力下,试图释放压抑已久的内心情绪的一种特殊方式。

众所周知,高考被誉为"人生第一次大考",对每个学生来说都是一场极其重要的大事。为了这一纸命运,他们在漫长的三年中不得不日复一日地刻苦钻研,承受着常人难以想象的学习重压。

每天除了循规蹈矩的上课,就是紧锣密鼓的复习;课余时间也要反复钻研各种习题和模拟试卷,以期在高考中力挽狂澜、一鸣惊人。

看似平凡无奇的校园生活,实则充满了艰辛与汗水。为了这场育龄考试,他们甚至不得不暂时放弃自己的兴趣爱好和个人追求,全身心地投入到紧张的"捉刀"备考中去。

如此高强度、高压力的生活模式,在漫长的三年中日积月累必然会使学生身心俱疲。他们就像被生生束缚在坚硬书本的枷锁之中,无法自由呼吸。

等到终于迎来高考这一解放性时刻,心中压抑的情绪自然就要宣泄出来。于是,一些学子便通过粗暴地撕碎手中的书本、试卷来发泄多年来的郁闷之气。

从这个角度来看,撕书其实是一种内心的解放和自我宣泄,一种摆脱枷锁、重获自由的象征性行为。它代表着那些沉甸甸的学习负担被一举卸下,那些令人窒息的生活压力被猛然抛却。

在撕毁那些写满答题公式、考点和分析的纸张时,他们无疑是在同时撕碎那些注定将被遗忘的知识和生活方式。另一方面,撕书也可能是年轻人向学生生涯告别、开启新生活的一种标志性仪式。

对许多学子而言,18岁高考完成后就意味着告别"读书人"的身份,转而踏上更为广阔而未知的人生舞台。高考就像是一条明确的分水岭,它将彻底改变这些青春期少年的人生轨迹,使他们从此与过去的学生生涯彻底决裂。

让学生在树立理想远景的同时,也能充分体验到学习的趣味性;让他们掌握知识的同时,也能自由施展个人特长,获得全面发展。只有打造符合时代发展的新型教育模式,我们才能真正避免青春期学生的身心被过度消耗,让他们在快乐成长的同时也能收获理想的人生成果。

当然,我们也要理解年轻人释放压力的诉求,给予理解和支持,而不是对此加以武断的评判。毕竟,青春期少年的心智尚未完全成熟,行为方式自然也有些稚嫩、幼稚,我们应以开放包容的心态予以正确引导。

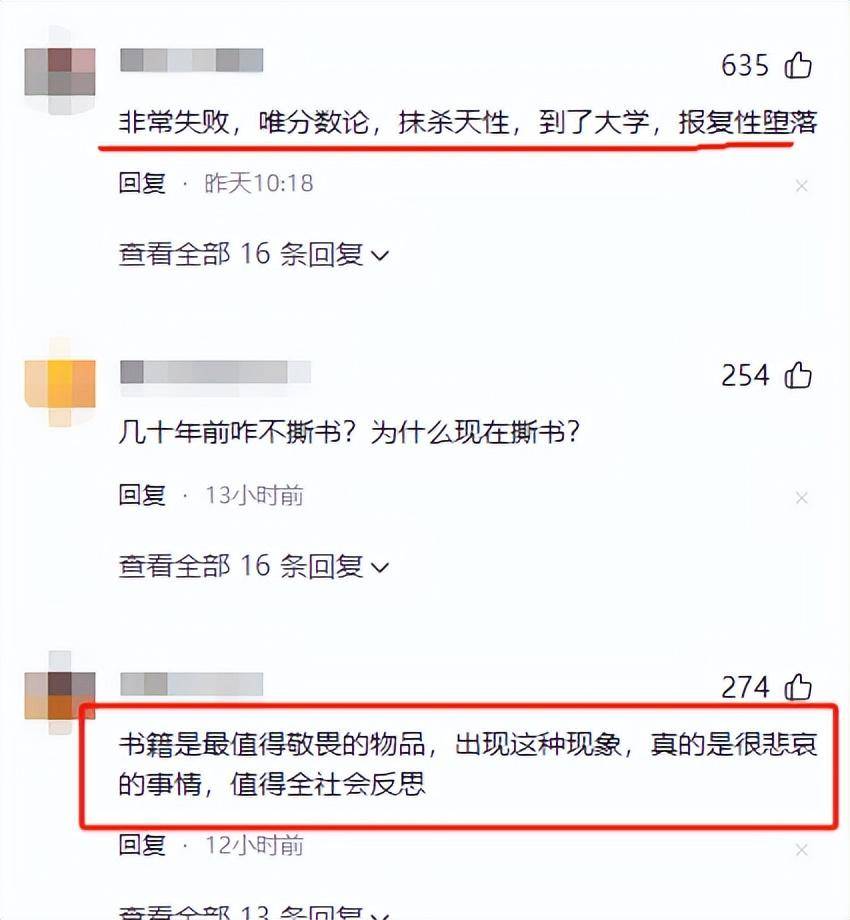

"撕书现象"警示我们,教育的初心不应只是单纯追求考试成绩,而是要真正关注学生的身心健康和全面发展。我们应透过现象看本质,以更宽广的视野审视教育中的种种问题与不足,以推动教育事业的不断完善。