汽车行业卷低价是饮鸩止渴 价格战背后的“自杀式”内耗

车企“价格战”愈演愈烈,但消费者真的从中受益了吗?

最近,中国汽车行业突然热闹起来。5月23日,某品牌宣布旗下22款车型集体降价,最高优惠达5.3万元。消息一出,整个行业震动。一些车主因新车刚买就贬值而感到不满,4S店门口挤满了前来维权的车主,有人举着横幅大喊“还我差价”。其他车企也纷纷跟进,挂出“限时一口价”的牌子。

这场由车企主导的“价格战”看似是消费者的狂欢,实际上却是一场“自杀式”的行业内耗。为了抢夺客户,车企们不惜压低售价,甚至亏本甩卖。比如一辆成本10万的车,原本卖12万,现在直接降到9万,每卖一辆亏损1万也要抢市场。这种行为就像学校里比谁更晚睡觉的学生,最终全班集体秃头。车企们陷入了一个“不降价就死”的恶性循环。

工信部数据显示,2024年汽车行业利润率已跌至4.3%,低于手机和家电行业。经销商更是苦不堪言,去年41.7%的汽车4S店亏损,4419家门店直接关门。有老板哭诉:“新车卖一辆亏一辆,不卖又没活路。”

这场价格战隐藏着三个看不见的“毒”。首先是偷工减料。当车企把价格压到成本线以下,为了不亏本,最简单粗暴的办法就是降配。原本全系标配的真皮座椅变成选装,三年质保变成一年。更有甚者,通过数字游戏使总价更高。例如,某品牌因电池成本压力缩小电池容量,导致续航缩水30%;还有车企为省成本,安全气囊数量从8个砍到4个。

其次是创新动力被绞杀。车企在降价的同时很难继续搞研发。比亚迪去年研发投入70亿,占营收4%;而某合资品牌为了应付价格战,直接砍掉30%的研发预算。新能源汽车这个“新质生产力”的代表,反而成了重灾区。明明应该拼续航、拼智能驾驶,结果都在比谁降价狠。去年新能源车销量涨了47%,但专利申请量却下降了15%。

第三是消费信心受损。现在买车越来越难,不是选择少,而是套路多。今天A品牌说“限时优惠”,明天B品牌说“厂家直补”,后天C品牌又整出个“金融置换方案”。消费者像进了迷宫,永远不知道明天会不会更便宜。信任崩塌更为严重。去年某品牌降价后,车主发现新车居然用的是库存了3年的旧电池。“降价”变成了“割韭菜”,受伤的不仅是钱包,更是整个行业的口碑。

这场价格战背后有多股力量推波助澜。首先是产能过剩。过去五年,新能源车产能暴涨5倍,但市场需求增速放缓。过剩的产能迫使车企疯狂促销去库存。其次是资本市场的压力。很多造车新势力背后站着风投基金,这些投资人要的是“快钱”。他们不在乎企业能不能活10年,只关心明年能不能上市套现。于是车企被迫玩起了“烧钱换销量”的游戏。最后是地方保护主义。有些地方为了留住车企,不仅给补贴,还默许企业在环保、用工等方面“灵活操作”。

破局之路在于从“价格战”转向“价值战”。工信部和中汽协连发声明反对价格战,市场竞争要有底线。中汽协倡议“不倾销、不虚假宣传”,允许降价促销,但不能低于成本价恶性竞争;鼓励技术突破,但不能用虚假概念割韭菜。特斯拉和蔚来提供了健康的竞争范例。Model 3上市7年未降价,靠自动驾驶升级每年涨价;蔚来则通过换电站、终身质保、社区运营等服务让消费者觉得“贵得值”。

如果你正准备买车,记住这几点:看清优惠是否真让利,警惕“割韭菜”陷阱,为“价值”买单。与其省2万买低配,不如多花1万买高保值率车型。一辆车开五年,维修成本可能比差价还高。

中国车企需要学会“优雅”竞争。当一辆车的价值不再取决于标价牌上的数字,而是体现在续航里程、智能体验、安全性能上时,中国汽车产业才算真正走进了成年人的世界。价格战能赢一时,价值战才能赢一世。

相关文章

娱乐圈的明星撞脸对比,最后一组相似度99.99%!

杭州惊现“土豪金”版共享单车,还能给手机充电!网友:只有圣斗士配得上它

少女敲诈不成报警 15岁怀孕少女约男子开房诬告强

刘涛直播德国行 网友狂刷礼物涛姐耿直别发红包

老师买车学生众筹 称等学生结婚时再打红包还给学生

人人网正式谢幕:从火爆一时到无人问津

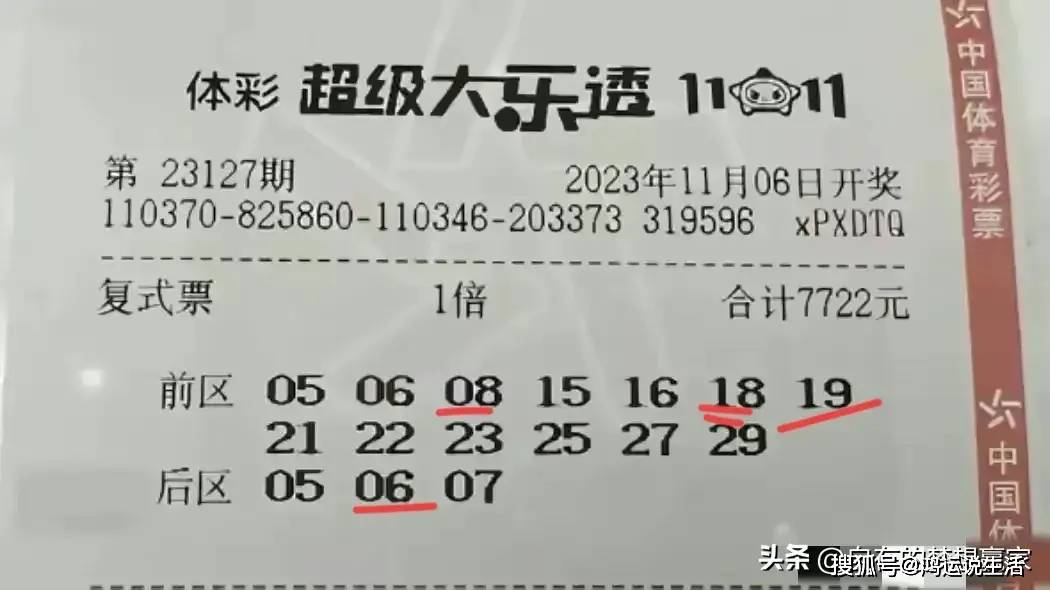

大乐透23127期开出3注一等奖1000万元,花落3省!奖池升至9.26亿

原创董文华皮肤这么白自然老好真实,满脸皱纹气质却高级,62岁还穿衬衫裙配高跟靴

原创AC米兰推行生育鼓励政策 中国应积极借鉴

阿里为何要把一切“翻篇归零”

原创澳总理7年来首访中国,中澳关系迎来重要时刻,又给美国上一课

朝媒刊文否认“哈马斯使用朝鲜武器”:美媒和冒牌专家毫无根据造谣

“夹大腿,要亲亲”一对父女“亲密”视频遭全网疯传,错位的亲子关系太可怕了

原创张镇麟正式回应网络暴力事情:接受事实,专注球场上的篮球

建议僵尸危机通关秘籍与最强技能搭配指南

《密室逃脱绝境系列10寻梦大作战》第三十四关图文攻略

江苏一垃圾桶发现头盖骨?法医查证

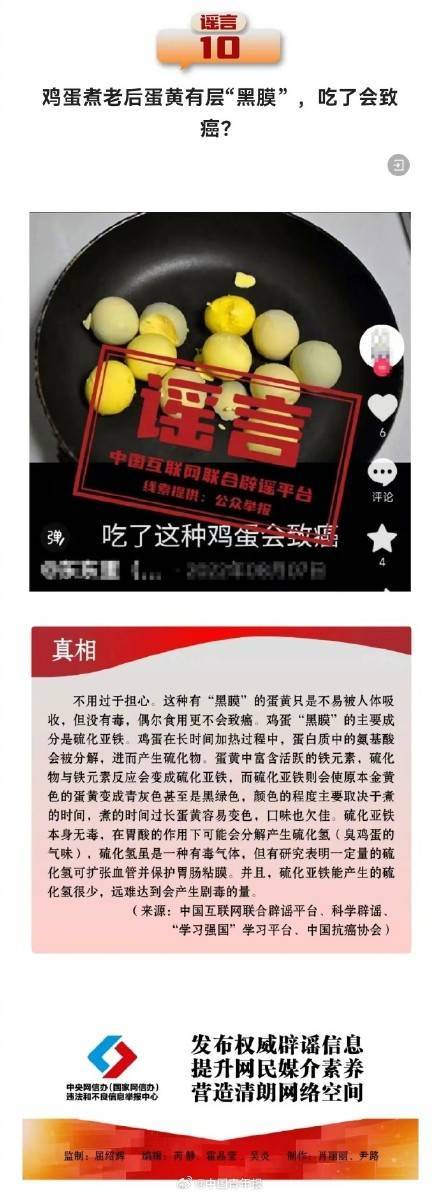

中国互联网联合辟谣平台4月辟谣榜

去长顺吧,十大旅著名游景点带你看遍诗和远方

原创向太又翻车!cos向太晒衣服价格,一身行头过700,远超20元

- 猛!全方位花钱,疯狂上项目了 基建热潮再起

- 两部门:加强民政高技能人才队伍建设 激发人才活力

- 俞敏洪称不是文科过时了 学习方法需创新

- 澳知名学者称美已成国际秩序搅局者 澳大利亚需自立

- 网传武冈一棵300年古银杏树遭砍伐 警方已立案调查

- 高校通报师生论文涉嫌抄袭 学术诚信受质疑

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势