高考报名人数8年来首降背后 教育需求变化探因

教育部近日公布,今年高考报名人数为1335万人,比去年的1342万略微下降7万人,这是自2018年以来首次出现下降。2025年高考考生主要对应的是2006年和2007年的新生儿。2007年出生人口数量为1594万,比2006年增长了10万,但为何考生数量会下降呢?这不能简单以数字对比来解释。例如,2007年年底出生的孩子,在入学时间上可能会适当延后。此外,西部多个省市新高考政策落地,考试变化导致复读生减少也是一个因素。在高考报名人数已达1300万规模的情况下,这点差距可以忽略,基本保持平稳。

回顾近20年全国高考报名人数,2008年达到1050万后,连续5年下降至2013年的912万,此后进入缓慢增长周期。2018年后,高考报名人数显著增长,特别是2022年与2023年分别较上一年度大幅增长115万人与98万人,2024年高考报名人数达到1342万人。这种显著增长并非适龄人口的变化,而是受教育权利扩大的结果:高中教育普及和中等职业教育升学途径的打开。目前,全国高考报名人数不仅包含普通高考报名人数,还包含了大量参加中职单招(职教高考)的学生以及专升本考生。其中,后两类考生占比在很多省份能达到20%—30%。截至今年5月,全国职业本科高校已达到80余所,高职院校也达到了1500余所。正是中职升学路径的打通带来了近年高考报名人数的大幅增长。

关于复读生增加的因素需要澄清。一些自媒体不清楚高考报名人数统计口径的变化,简单对比近3年的普通高考招生人数,得出当下复读生占比30%的结论是不准确的。根据新生儿与学龄人口发展预测,近两年高考报名人数或将保持平稳,但总体上,高考报名人数仍将持续增长10年,预计2034年前后达到最高峰。

高考报名人数增长是教育进步的表现。如今,近85%的适龄人口都能走进高考考场,高等教育进入全面普及化时代。2024年,国内高等教育毛入学率已突破60%,考上大学已不再困难。某省高考录取率高达95.6%,但仍有1万多招生计划未能完成,意味着只要想上学都能实现。然而,当人人都能成为大学生时,大学文凭的价值开始下降,上什么样的大学成了问题。

2024年,广东某民办高校有1477名本科生未报到。2025年,全国研究生报考人数在前一年下降36万人的基础上再次下降50万。事实上,国内大量高职院校报到率长期低于85%。背后的核心原因是如果上了大学仍找不到合适的工作,为什么要上?大家开始计算教育的投入产出问题,不仅涉及资金,还有时间成本。

考虑到未来适龄考生数量将下降,对于地方高校来说,能否紧密结合产业发展培养出社会需要的人才尤为重要。就业问题成为这些高校生死存亡的关键,无论是本科还是专科。郑州铁路职业技术学院发布招生简章,动车组检修技术等专业面向本科毕业生招生,但最终只发专科文凭,被戏称为“本升专”。这一现象反映了高等教育普及化后的现实:文凭不重要,谁能解决就业,培养出符合社会发展需求的人才才是关键。

长期以来,一些高校更在意办学层次的提升,忽视了社会经济发展需要。一些专业的培养方案也明显滞后于行业发展,造成了大学生就业上的供给侧结构性矛盾。中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》中提到,完善人才培养与经济社会发展需要适配机制,强化就业状况与招生计划、人才培养联动,加强就业质量监测和评价反馈。

当前,人工智能的快速发展正在深刻影响各个行业和产业,高校需要在学科专业设置与人才培养模式上做出及时调整与改革,满足社会发展需要,让大学生实现高质量就业,而不仅仅是发放文凭。否则,落后于时代发展的高等教育将会被考生抛弃。

相关文章

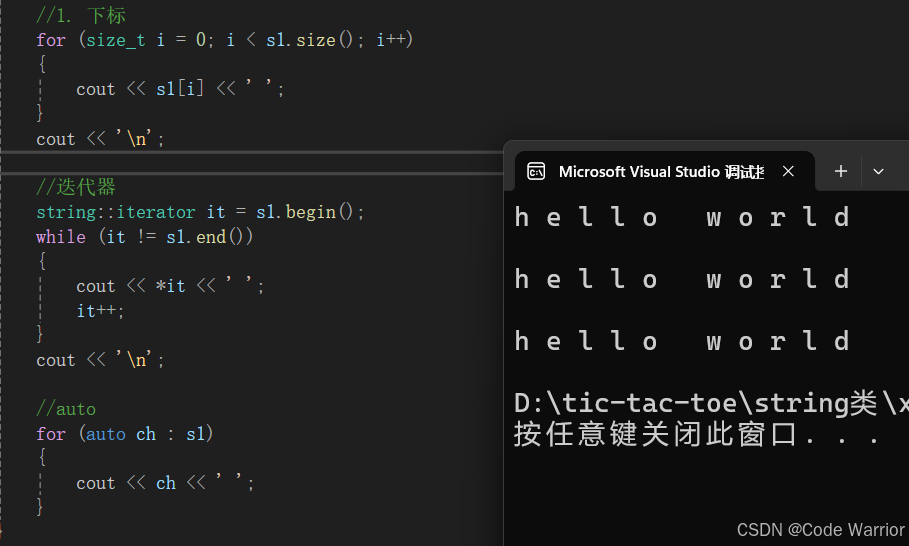

【C++】string类

Docker 在云环境中的部署:AWS/ECS 与 Azure/AKS 的实践对比

【HarmonyOS 5】Laya游戏如何鸿蒙构建发布详解

理解解释器架构:原理、组成与运行机制全解析

SOD-123和SOD-123FL封装到底有什么区别?

Apache IoTDB V2.0.3 发布|新增元数据导入导出脚本适配表模型功能

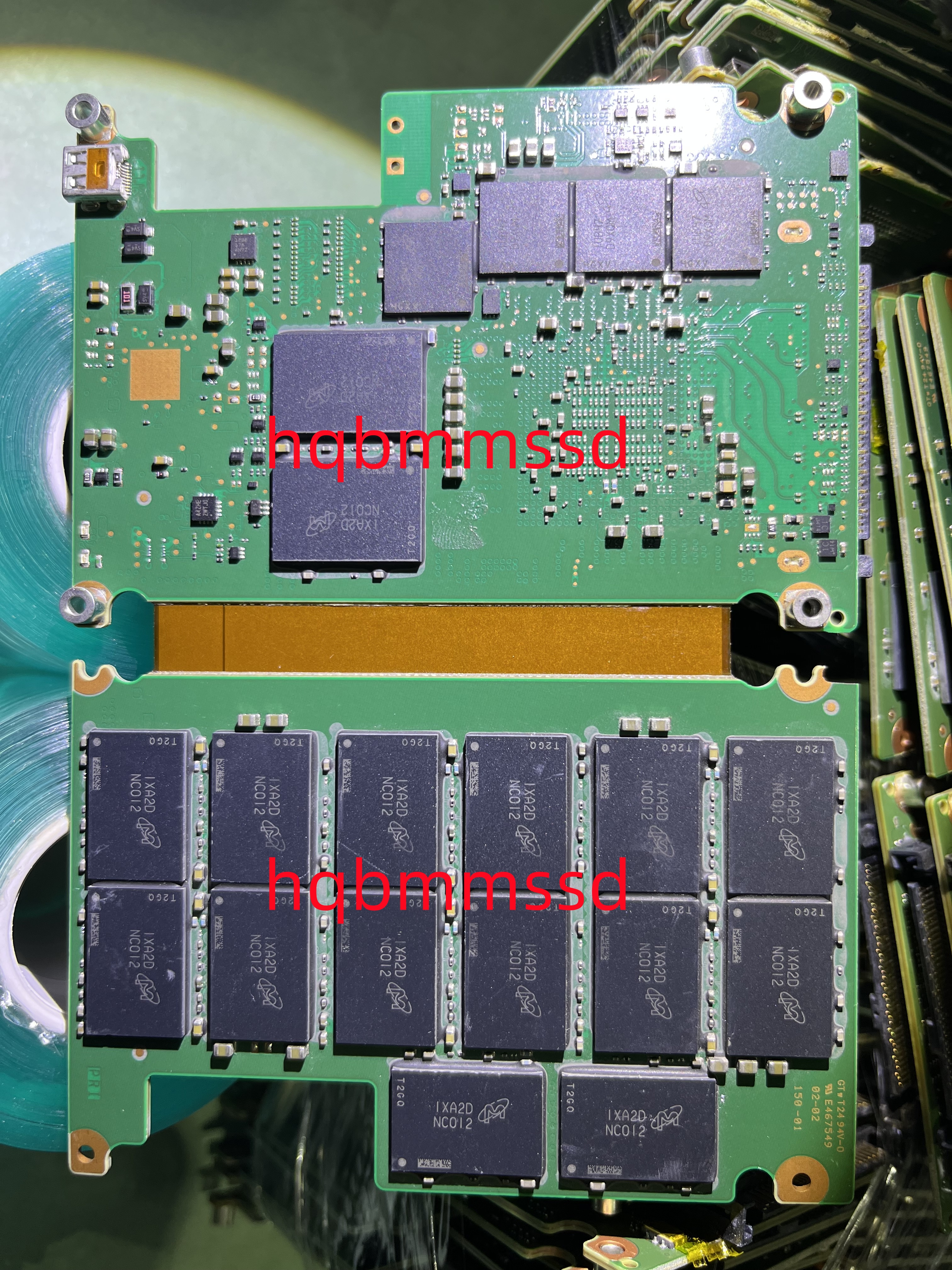

NX753NX756美光科技闪存NX784NX785

go语言的GMP(基础)

Docker容器创建Redis主从集群

RTMP播放器谁更强?深入解析SmartPlayer与VLC、PotPlayer等方案的技术差异

DelphiXe12创建DataSnap REST Application

跨平台猫咪桌宠 BongoCat v0.4.0 绿色版

2023ICPC杭州题解

图文详解Java并发面试题

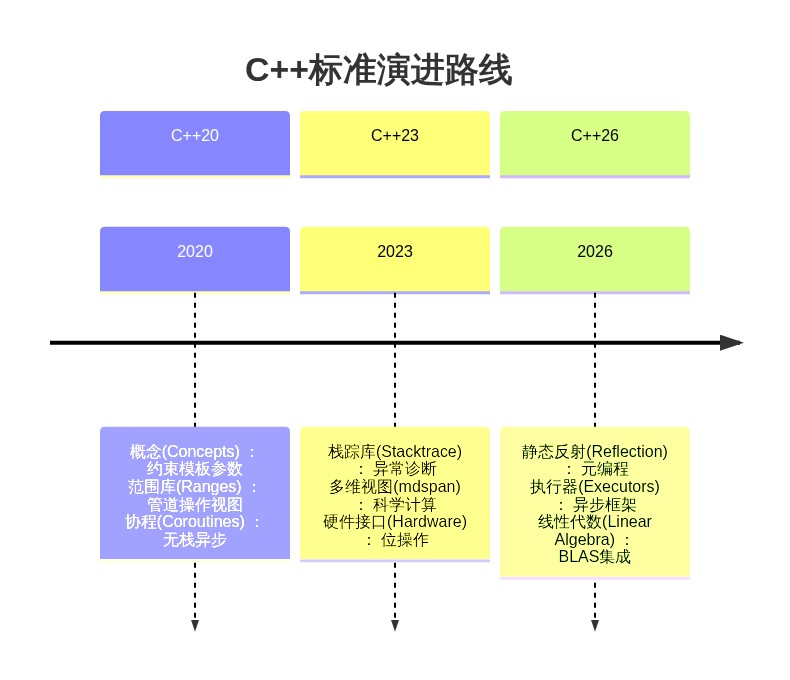

文档核心结构优化(程序C++...)

Python打卡训练营Day42

Redis 架构设计

振动力学:无阻尼单自由度系统

LangChain-结合智谱AI大模型实现自定义tools应用实例

- “一家三口被撞案”细节曝光 肇事司机超速行驶

- 连续第三年辞退主教练!太阳将解雇布登霍尔泽 执教一年仅36胜46负:球队进入重建阶段

- 问界起诉抖音网络侵权 案件即将开庭审理

- 日本2025年防卫预算GDP占比为1.8% 向2%目标迈进

- 女生大风天出门被吹翻在地 铁皮围挡成“凶器”

- 男子掉入沟渠父亲施救身亡 父子不幸遇难

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势