孩童的食物为何染上了鲜艳的颜色 视觉奇观背后的健康危机

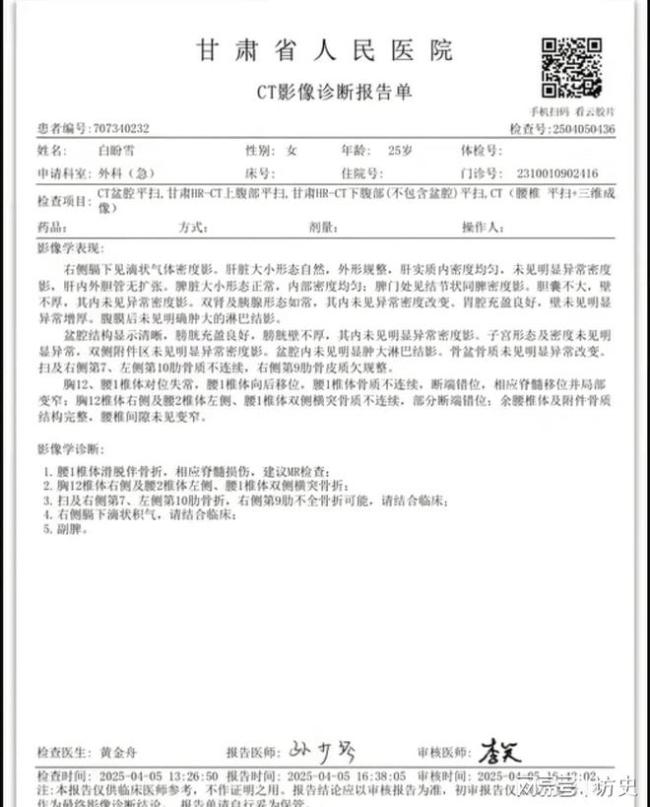

孩童的食物为何染上了鲜艳的颜色 视觉奇观背后的健康危机!天水某幼儿园为了追求餐点多彩而“营养”的视觉效果,竟然用包装上明确标注不可食用的彩绘颜料加入到发糕和玉米肠卷中,导致二百多名幼儿血铅超标,出现严重的铅中毒症状。这一行为反映出教育机构在食品安全上的严重失职。

原本无需着色的发糕和玉米肠卷,涉事幼儿园为了吸引生源、降低成本,选择用廉价工业颜料制造“童趣”视觉效果,而非通过紫薯、胡萝卜等天然食物进行安全着色。这种做法折射出社会对“视觉奇观”的病态追捧。

色彩成为掩盖食材劣质的遮羞布,儿童健康让位于“拍照好看”的消费主义需求。人类执着于给食物上色,既是进化本能,也是社会文化的美学追求,更是商业、科技和现代传播共同推动的结果。色彩不仅让食物更美味、更有仪式感,也满足了人类对美的向往和心理期待。

在远古时期,人类通过颜色判断食物是否可食用、是否新鲜。鲜艳的水果通常意味着成熟、富含营养,而腐败变质的食物会变色。明亮、鲜艳的颜色会刺激人的食欲;而灰暗、暗淡的颜色则让人食欲减退。这是生理本能,也是进化中形成的条件反射。

中国人往发糕等面点人工着色的实践最早可追溯至汉代,并在唐宋时期形成成熟的技术体系。汉代广泛使用石磨加工小麦,使精细面粉成为可能,为面点着色奠定基础。当时平民多用植物汁液着色,如麦苗汁、菠菜汁掺入米粉制作青绿色糕团,用于祭祀或节令食品。贵族宴饮则追新求异,大胆使用矿物与动物性色素:以朱砂涂饰祭饼,象征祥瑞;部分面点掺入动物骨髓,利用油脂的淡黄色泽增色。

到了唐代,天然色素的使用开始体系化。御膳房使用红曲米染红年糕、栀子汁染黄米糕,用于宫廷宴席的“五色点心”,彰显皇权威仪。寺院素食文化推动植物性着色普及,如用桑葚汁制紫米糕供佛,民间效仿形成“佛诞食紫”习俗。

宋代市民经济高度发达,汴京市集出现专营染色点心的铺户,以红菜头汁染粉团、姜黄染粟糕,标榜“十色蜜糕”“三色水晶包”吸引顾客。临安点心铺售卖“五色馒头”,以果蔬汁分色制作,成为节庆礼品。

明清之际,色彩成为礼制符号,工艺载入食典,奠定现代中式点心美学基础。明代宫廷规定祭祀用糕须以朱砂点顶,但民间禁用;清代《帝京岁时纪胜》载,皇室寿宴必供“九九寿桃”,以红曲染尖象征吉祥。清代《调鼎集》记载江南厨行秘传“七色拼糕法”,将不同色浆分层蒸制,标志工艺巅峰。

至此,给食物上色不仅是审美的需求,更是宗教与节庆的仪式需求、阶层区隔的视觉符号。各国饮食文化中,色彩搭配被视为厨艺的重要组成部分。中餐讲究“色香味形”,西餐讲究“摆盘艺术”,日本料理注重“季节色彩”。色彩不仅是味觉的前奏,更是文化的表达。

天然色素是人类最早的善意谎言。古埃及人用红赭石涂抹祭肉,象征生命的永恒;印加人以胭脂虫血染红玉米饼,赋予战神的力量。通过扭曲食物本色,将凡俗之物伪造成神性载体。中世纪欧洲的“藏红花黄金霸权”尤为典型:一克藏红花需采摘四万朵花朵,价格等同于等重的黄金。贵族用藏红花饭炫富,实则是用稀缺色彩构建阶级壁垒。

现代有机食物延续这一阶层区隔的传统。2012年,科学家在南极冰层发现一株嗜冷真菌,其分泌的红色素无毒且抗氧化。企业将其包装为“纯净南极馈赠”,每克售价超黄金。但真相是:天然并不等于无害。该色素需在特定条件下发酵,耗能远超化学合成,所谓“环保”不过是新消费主义的另一种陷阱。

化学合成色素的发明开启了色彩狂欢。1856年,化学家威廉·珀金从煤焦油中提取出苯胺紫,合成色素以低成本复刻自然之色。商人们高呼“色彩民主化”,却掩盖了化学对生物逻辑的亵渎。合成色素被广泛应用于现代食品工业,色彩鲜艳的食品更容易吸引顾客购买,尤其是儿童和青少年。

20世纪初,纽约主妇发现儿童吃完“樱桃红果冻”后尿液变红,合成色素的欺骗性终于暴露。当监管禁止有毒色素时,企业转而开发“合法毒药”。苏联研究发现,偶氮色素在肠道分解后产生的苯胺可篡改肠细胞DNA序列。

2023年,网红餐厅“Spectral Eat”推出“AI定制鸡尾酒”:顾客上传自拍,算法根据发色、肤色生成专属颜色代码,用食用色素打印在奶盖上。当少女为“匹配自己蓝眼睛”的星空饮打卡时,食物彻底沦为社交数据的实体投影。赫拉利警示:“当AI开始编写神话,人类将失去故事权。”食品巨头已训练AI设计“最优食欲色”,但这种“完美之色”反噬了生物本能。

从祭祀血染的兽肉到AI调制的数字鸡尾酒,食物着色史本质是权力争夺史。神权时代,祭司垄断色彩解释权;工业时代,化学家重构色彩生产链;算法时代,数据巨头殖民感官体验,食欲约等于流量。当我们在未来咬下一颗“元宇宙草莓糖”时,咀嚼的是人类用七万年编织的集体幻觉——一个让智人甘愿为之中毒的美丽谎言。

相关文章

杨迪否认偷偷整容 运动是最好的医美

为还赌债TA偷拍涉密资料卖到境外 境外间谍重点围猎我公职人员

防晒面罩越戴越黑 真相揭秘

当地通报男子称妻子出轨他人 涉事官员被停职调查

李某遭境外间谍色诱胁迫叛国 公职人员成重点目标

嫦娥六号月背采样点经历陨石撞击

DeepSeek使用率暴跌 原因何在?新模型R2缺席影响显著

中国小学生在德国街头高唱我和我的祖国 歌声传递友谊获国际金奖

截瘫女生称本打算国庆订婚 男友全家失联引发热议

冰袋能重复使用吗 如何正确使用与保养

重新定义浪漫!00后结婚主打一个轻备婚

女子遇电诈骗子用无人机收钱 民警:第一次见

天降轮胎砸中行驶中的车辆!

2025年南宁中考成绩放榜 考生明日可查询成绩

泉州田安大桥隔音屏热到 “炸裂” 高温致玻璃自爆

车主脑洞大开贴透明车衣养鱼,网友:天热会变水煮鱼吗?

泽连斯基称俄对乌城市发动新一轮大规模攻击 乌克兰多地清理袭击后果

杨少华遗体告别仪式7月11日举行 各界人士送别老艺术家

避暑这一块还得是云南啊 天然凉爽等你来

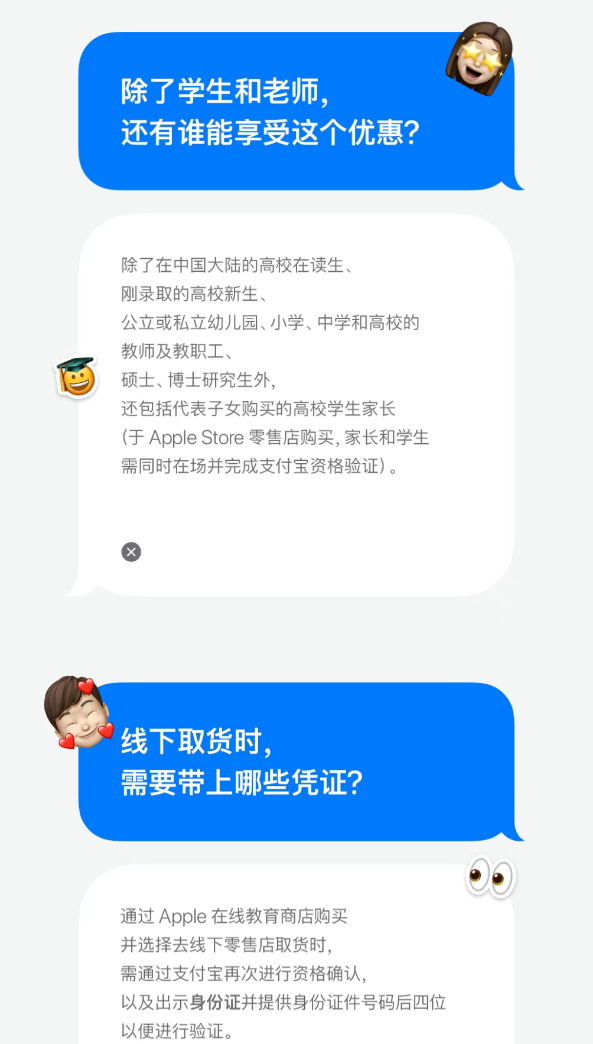

苹果中国开启限时教育优惠 购机赠AirPods或Apple Pencil

- 车企扎堆断供,美国快没车可卖了 关税战反噬效应显现

- 澳大利亚对华的牛肉出口大幅增加 填补市场空白机遇显现

- 灵犀第二款光荣IP授权新作,能重现《三战》辉煌吗? 大航海IP能否重获新生

- 国际乒联公布第16周世界排名 国乒强势霸榜

- 游客意外落水 大叔下水救人 英勇行为获赞誉

- 汽修厂老板雇车手16次撞豪车骗保 骗取高额理赔款

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势