一、引言

祠神文化,是指除了佛教寺院、道教宫观、儒家文庙以及伊斯兰教清真寺、基督教堂以外的、以祭祀鬼神为中心的政治、社会制度和风俗。祠神文化源于远古先民的自然崇拜、灵魂崇拜和图腾崇拜。温州民间风俗中,素有鬼神迷信的传统。从《史记》上说“东瓯王敬鬼”、《隋书》说“其俗信鬼神,好淫祀”、唐陆龟蒙《瓯越野庙碑记》说“瓯越间好事鬼,山椒水滨多淫祀”。鬼神迷信多,就导致崇祀偶像多,鬼神崇拜系列化,有城隍土地、神化的职司、神化的名人等,神庙遍布各地,多得难以数计。

鸣山,位于平阳县城西北2.5公里处。乾隆《平阳县志·舆地下》载:“鸣山,在县北五里,状如伏虎,又曰伏虎山。《方舆胜揽》云:山腹有大洞穴,常有声,故名。”鸣山的四周有许多自然村,东麓有鸣一自然村,南麓有鸣山自然村,西麓有山前自然村和垟底自然村,北麓有山下方自然村和庙头自然村。几乎每个自然村都有祭祀鬼神的神祠。

二、鸣山之麓的诸神祠

在佛教寺院、道教宫观、儒家文庙以及伊斯兰教清真寺、基督教堂以外的、人们信奉的神袛的宫殿,有的称为坛、祠、庙,有的称为堂、馆、宫,一般通称之为神祠。在鸣山之麓的诸自然村,主要神祠有:

1.太阴宫:又名太阴一宫,现位于离鸣山桥不远处百余米的塘河水涯桥边。始建于何时已失考,但乾隆《平阳县志·秩祀》载:“太阴宫,一在净明寺北,一在北门外,一在小桥,一在白桥,一在鸣山,一在五都郭庄,及各乡村俱有建立……”,可见,应是建于乾隆之前无疑。鸣山太阴宫碑志载:此宫于唐贞元年间循迹肇基,始建失考。……太阴宫是平阳、苍南境内供奉陈圣母十四娘娘的第一大宫,香火旺盛,信徒众多。清代复建此宫,1930年失于大火。现此宫系2012年4月新建,建筑面积900多平方米,建筑错落有致,宫前广场宽敞,外观古朴大气。宫里供奉主神的是陈十四娘娘,陪祀的有送子娘娘、行法使者、灵通感应诸菩萨、陈法清、陈法通、土地、元帅、张志昌、邱卢、白山虎等神袛。

2.马九宫:现位于鸣山自然村。马九宫碑志载:本宫是马九圣母宫,建于明朝正德年间,曾经清朝顺治年代重修,后因被台风刮倒,所以在公元一九九五年重建。宫里供奉的主神是马九娘娘。

3.东岳殿:现位于鸣山自然村。民国《平阳县志·神教志一》载:“东岳庙,在一都鸣山、二十一都郑家楼,其余奉祀者多为道观。”东岳殿碑志载:该殿始建于大明弘治戍申年,后因年代久远,此殿陈旧,在1907年由蔡孔高、蔡林、蔡厦等发启重修此殿,2006年重新扩建此殿。殿里供奉的主神是东岳大帝黄飞虎,陪祀的神袛有玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊等。

4.陈府殿:鸣山之麓现存陈府殿有三座。一在鸣山自然村,殿里石碑载:该庙建于清光绪年间,历史悠久。公元一九五八年大跃进被拆。……于二○一四年春奠基重建。一在垟底自然村,始建何时已失考,殿里石碑载:二○一七年春重建。一在北塘河畔,始建何时已失考。三座陈府殿供奉的主神都是陈阳崖洞主。民国《平阳县志·神教志一》载:“陈府庙,在坡南及各处多有,不备载。陈阳崖洞主,俗称陈八大王。”

5.庙头殿:现位于庙头自然村。建于何时已不可考,但村以殿名,足以证明其年代十分久远,近十年又重建过。供奉的主神是杨府爷,《平阳县苍南县传统民俗文化研究·平阳傀儡戏与庙会》载:万全鸣山缪头庙(注:即庙头殿)二月十六传统庙会,主神为杨府爷,另有陪祀的诸神袛。

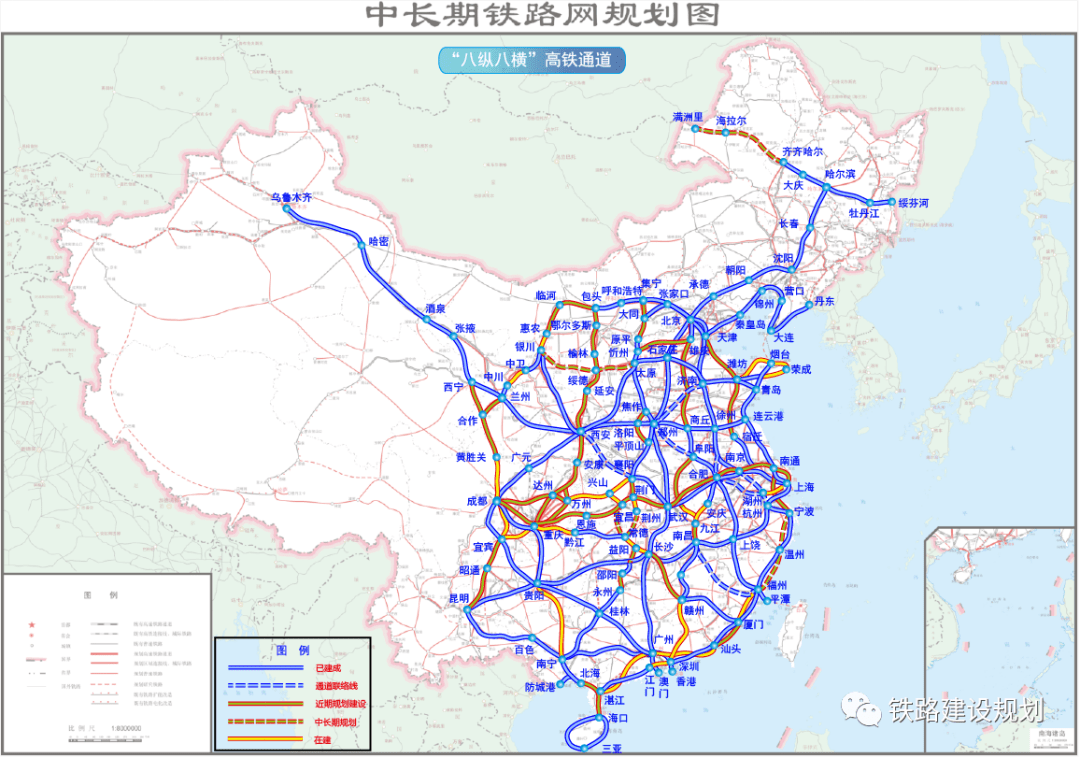

6.山前殿:现位于山前自然村。山前殿碑志载:山前殿始建于清朝期间(初名广镇殿,详情失考),几经沧桑,二○○六年由于铁道建设而再度拆迁,二○○九年重建。殿里供奉的主神是殿主爷,陪祀的神袛有圣母娘娘、元帅爷、土地爷、林老爹等。

7.徐忠文祠:应在鸣山自然村东岳殿后面,即如今徐氏宗祠处附近,已圯。民国《平阳县志·神教志一》载:“徐忠文祠,在鸣山,祀宋徐侍郎谊。清光绪三十三年重建。”

三、鸣山之麓神祠中的诸祠神

鸣山之麓神祠中的祠神众多,但从其产生的区域来说,可以分为三类:

1.外来祠神:是指产生地在温州区域以外的祠神。主要有陈十四娘娘、马九娘娘、陈府爷、东岳大帝、玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊、圣母娘娘、元帅爷、陈法清、陈法通等。

陈十四娘娘(767~792),又称临水夫人,姓陈,名靖姑,或名进姑。一说宁德古田人,一说福州下渡人。传说她与林纱娘、李三娘义结金兰,并一起赴闾山学法,师承许旌阳真人。陈十四娘娘能降妖伏魔,扶危济难。二十四岁时,因祈雨抗旱、为民除害而牺牲。《福建通志》卷二百六十三云:“临水夫人,古田人。唐大历二年(767)生。归刘杞。夙慕元修,年二十四卒。邑临水有白蛇洞,常吐气为疫疠。一日,有朱衣人执剑,索蛇斩之,乡人诘其姓名,曰:‘我江南下渡陈昌女也。’遂不见。乃知其神,立庙洞上。凡祷雨旸,驱疫求嗣,无不灵应。宋淳祐(1241~1252)间,封崇福昭惠慈济夫人,赐额顺懿,八闽多祀之。”陈法清、陈法通为陈十四娘娘的兄弟。

马九娘娘,唐代福建建安县人,又称为送子娘娘。民国《平阳县志·神教志一》载:“马仙,生建安县将相里(一云处州景宁人,见《处州府志》)。唐光化间适人,一岁夫亡,誓志不二,纺织养姑,得授仙术,乡人感之为立祠,祷祠灵应。明隆庆初,推官郭子章夫人梦仙妃送二子,果应,给以祀田(新纂,据《福州府志》、《建宁府志》参,按俗称马孝仙或称送子娘娘,以此)。”

陈府爷(657~711),即陈元光,字廷炬,号龙湖,河南光州固始人。生于唐高宗显庆二年,自幼随父陈政入闽,投笔入戎,以功授闽南行军总管。相继平定闽粤蛮夷之乱,创立漳州,系开发漳州的先祖,为首任漳州刺史。在职期间,为发展农业生产,传播汉族文化,深受闽粤广大人民爱戴。唐睿宗景云二年以身殉职,为国捐躯,民众为纪念他建了陈府庙。因为他功勋卓著,受到唐以后历代朝廷的褒封和广大闽粤人民的尊崇。唐封昭烈侯,宋封唐济王,明封开漳圣王。闽粤各地,均立庙奉祀。又称陈阳崖洞主,俗称陈八大王.

东岳大帝,又称泰山神,其身世众说纷纭。明清以来对东岳大帝的身世有两种说法:一种是东方朔在《神异经》所说的为盘古王的第五代孙金虹氏,这一说法被道教承认并载入道经中。另一种是《封神演义》中的黄飞虎。他掌管着天下365路诸神,是阴曹地府十殿阎君和十八层地狱的主宰者。东岳大帝在全国各地都有庙宇,其中河南·山东·陕西·山西·湖北·湖南·河北·江苏·以及南方沿海地带较多。

玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊,即三清,是道教最高尊神,太清之主乃道德天尊(即太上老君),玉清之主为元始天尊,上清之主是灵宝天尊,是重要的汉族民间信仰之一。三清是开天辟地、历劫度人、传道授法的大神。大道(真一之炁)一炁化三清。

2.温州本土祠神:是指除了鸣山以外的产生地在温州的祠神。主要有杨府爷、邱卢、白山虎等神袛。

杨府爷,姓杨名精义,唐时人。644年生于安固县廿八都苌芬西村,今属瑞安市陶山镇碧山渡头村。是浙南民间影响最大的信仰,是温州一带的地方神。民国《平阳县志·神教志一》载:“杨府庙,一在古鳌头,一在二十六都鲸头,他处多有不悉载。神姓杨名精义,唐时人,子十人,三登仕籍,七子偕隐,修炼于瑞安陶山。拔宅飞升,事闻,三子皆挂冠归寻,亦仙去。宋时敇封:圣通文武德理良横副德显应真君。”光绪《永嘉县志》载:“神姓杨,名精义,唐太宗时人,生十子,俱入山修道,一夕拔宅飞升,同登仙籍,由此着灵海澨,祷祈辄应。”

邱卢,传说是昆阳南门人,源于《南游传》,相传陈十四娘娘在平阳南门斗玄坛,救活邱卢。白山虎,温州人,也应与《南游传》有关,但具体内容失传。

3.鸣山本地祠神:是指产生于鸣山本地的祠神。主要有林老爹、张志昌等神袛。

林老爹,鸣山西麓山前自然村人。喜龙舟,有仙术,是鸣山龙舟竞赛的保护神。张志昌,鸣山浃尾人,也源于《南游传》故事,陈十四娘娘授其法书七本,并与之义结金兰。

四、与鸣山之麓有关的祠神神迹传说

在鸣山之麓,也流传着一些有关与鸣山当地有关的祠神神迹传说。

1.陈十四娘娘与鸣山有关的传说:鸣山太阴宫里碑志载,相传陈圣母十四娘娘仙山学艺,途经横阳鸣山时,观其地依山傍水,地理位置秀丽,有九龙汇水之奇,拔钗为记,为第一行宫圣绩,即陈十四娘娘第一行宫。另外,《南游传》里说道,陈十四娘娘经过平阳时,鸣山浃尾人张志昌慕陈十四娘娘之名,登门学法,陈十四娘娘见其有三分佛骨,与他义结金兰,传授法书七本,约定日后同赴南郊斩蛇妖。

2.杨府爷与庙头有关的传说:据《中国民间故事全书(浙江·平阳卷)》中的“庙头二月十六会市的由来”故事所说:五代时,这里有一位小官,为人正直。附近甸垟山上有股强盗经常下山抢劫,伤害百姓。官府视而不见,小官自行组织百姓练武,消灭了强盗,百姓对其十分感激。县令将功劳据为己有,欲杀小官灭口。小官一气之下,生病而死。百姓为了纪念他,特地建造了一座庙头殿,奉其为殿主爷。官府知道后,捣坏殿桌,把香炉扔进河里。后来,一位渔夫在庙头河里打鱼,打到了香炉。他对香炉说:“殿主爷如果保佑我一网打到一条鲤鱼,我打到七条鲤鱼后,就把你的香炉重新安放在殿桌上。”果真如此,渔夫的前面六网,每网一条鲤鱼,但第七网却没有鲤鱼,不死心,又打了第八网,打上一条鲤鱼。晚上,殿主爷托梦对他说,那时庙头河里只有六条鲤鱼,只好去金山潭,向潭主借来一条鲤鱼,所以迟了。渔夫如约把香炉重新放在殿桌上。第二天,恰是农历二月十五,庙头殿里灯火辉煌,渔夫还特地用纸折了一条大鲤鱼,放在殿上,代殿主爷还给金山潭主。当天晚上,殿里烟火满殿,敲锣打鼓,熙熙攘攘,十分热闹,一直到五更才散。时间一久,远近来看的人更多了。每年农历二月十五人们就从各处赶来,十六正式做买卖。久而久之,二月十六庙头殿庙会成为习俗。这里所说的殿主爷,就是杨府爷,只是对杨府爷身份作其他的解释。

3.林老爹与山前有关的传说:林老爹,山前人,十分喜欢赛龙舟。平时,总是躺在稻杆堆里,用竹叶做的小龙舟进行修炼。双手拿着两只,双脚夹着两只,嘴里衔着一只。后来,修炼成仙,成为鸣山龙舟竞赛的保护神。因此,鸣山河里龙舟比赛,最多为五只,不能超过这个数字。

五、鸣山之麓的名人纪念馆

有史以来,有功于人民,或殒于王事者,小则父老崇拜,庙祀千秋,大则文人援笔,载入史册。古时,大多造祠以祭拜名人,而现代往往以纪念馆的形式,纪念名人,故名人纪念馆,从其本质上说,应是贤哲祠的一种变式。在鸣山之麓,除了已圯的纪念南宋徐谊的徐忠文祠以外,现存的古代名人纪念馆有两个:

1.蔡必胜纪念馆:在鸣山自然村。蔡必胜(1139~1203),字直之,原籍莆田(今福建省莆田),后徙居温州府平阳县万全乡步廊村(今浙江省温州市平阳县)。南宋孝宗赵昚乾道二年(1166)丙戌科武举第一人。补成忠郎。授江东将领副东南十一将,知邵州。光宗即位,召为閤门舍人,迁带御器械,知閤门事。宁宗即位,出知池州,徒楚州、庐州。嘉泰三年卒,年六十四。后蔡必胜后裔一支迁居鸣山,故于鸣山建起蔡必胜纪念馆。

2.应节严纪念馆:在山前自然村。应节严(1211~1300),字和父,晚号平坡居士,平阳(今属浙江)人。理宗淳祐四年(一二四四),武科进士。十年,换文科。历涟水教授、浙江东路转运司干官,知长乐县,通判赣州,迁两淮制置司机宜文字、淮南西路提点刑狱、两浙转运判官,权知临安府。累官至宝谟阁待制、吏部侍郎。元大德四年卒,年九十。有《平坡文集》,己佚。应节严祠原在昆阳东门山,后圯,民国《平阳县志·神教志一》载:“应节严祠,在东门外仙坛寺旁,今圯。”不过,据纪念馆里碑志载:原应家宗祠位于西门锦屏山麓白马庙二进,因公元一九五八年五统期间被翻砂厂占用未归还。公元二○○一年春应氏后裔……择福地鸣山山前地方依山傍水兴建宗祠。可见,此应节严纪念馆其前身是昆阳西门锦屏山麓的应家宗祠。

六、庙会与神戏、鼓词

有神就有庙,有庙就有庙会。在鸣山之麓诸神祠中,时常举行庙会,其中最著名的二月十六的庙头殿杨府爷庙会。各神祠的庙会期间,也经常举行有关神戏的演出。

1.庙头殿庙会:每年的二月十六庙头殿举行庙会。93《平阳县志·商业》载:“‘会市’(即旧庙会)是农村集镇群众自发的,结合祭祀庙神、物资交流和文娱活动为一体的传统集市形式,会期一般在秋收以后至春种之前,朝集暮散,只有一天。上市的商品,除当地店铺的工业品、副食品外,主要是附近农村铁、木、竹匠的手工业品如农具、家具等以及农民自产农副产品。”庙会的形式有三种:一是神诞庙会。神和人一样也有自己的生辰八字,如陈十四娘娘的生辰为正月十四,杨府爷的生辰为正月廿一,龙王爷的生辰为正月廿八,许府真君的生辰为二月初二,海神爷的生辰为三月初六,东岳爷的生辰为三月廿八,水府娘娘的生辰为四月初九,关公的生辰为五月十三。每逢这些日子,以上述神灵为主神的庙宇,要为这些神灵的生辰举行庙会,庆贺一番。二是开光庙会。开光,又称开眼,即佛像神像塑成后,在该寺庙举行为佛像神像开眼以备供奉的庙会。三是斋醮庙会。为保地方平安,祈求风调雨顺、五谷丰登等,经常要在庙中举办各类醮会。如还愿、求雨、收颠、太平醮、丧葬醮、开台等。庙头殿庙会是属于斋醮庙会,也是万全平原上最有影响力的庙会之一。中华人民共和国成立后,尤其从“大跃进”年代起,至1978年止,视庙会为封建迷信活动,一些不比较小的庙会都被要求停止举行,万全平原上唯独保留下的只有庙头殿庙会与榆垟大龙宫庙会。庙头殿庙会始办于何时,以及为什么在二月十六举办原因,已不可考。

2.神戏:在鸣山之麓诸神祠中,规模比较大的,一般多有戏台,如鸣山太阴宫、鸣山东岳殿、庙头殿、山前殿等,每逢庙会时,常常演戏以娱神。戏目虽然也有其他的一些内容,但大多数与神有关。如《雷公报》、《宝莲灯》、《白蛇传》、《西游记》、《水漫金山》、《阴阳斗》、《两世缘》等傀儡戏或人戏。《平阳县苍南县传统民俗文化研究·平阳傀儡戏与庙会》载:万全鸣山缪头庙(注:即庙头殿)二月十六传统庙会,演出的木偶班为新玉台班等。新玉台班,初建年代为民国,主要演员为林新讨,演出庙会所在地在浙南。时至今日,每次庙头殿庙会,都有各种演出。

3.鼓词:鸣山之麓诸神祠庙会时,经常演唱温州鼓词,而且内容与神祠里的主神有关,而且张灯结彩,热闹非凡。如鸣山太阴宫里演唱关于陈十四娘娘事迹的《南游传》,鸣山自然村东岳殿里演唱《封神榜》。《平阳陈靖姑信仰文化研究》载:鸣一自然村太阴宫里“唱娘娘词。2007年,聘请林秀珍词师唱《南游大传》,共七天七夜。全村家家户户悬灯结彩,以横额迎宾,大旗引路,小旗遮天。太阴宫更是装饰别致,热闹非凡。鸣山塘河宫前河面,密布浮台和纸扎人物,双龙喷水,百态千姿,夜间河景更是彩光配色、电动作势、百锦交集、五光十色,令人流连忘返。2010年12月8~14日(农历十一月初三至初九),著名词师徐玉燕演唱《南游大传》亦是如此。”2012年农历十一月二十到二十九,鸣山东岳殿里聘请徐玉燕词师演唱《封神榜》,东岳殿前的水池边,灯火璀璨,人声鼎沸,车水马龙。水池里放着两条纸扎的龙和十二组纸扎的神话传说中的人物,惟妙惟肖,形象逼真。水池边有许多小贩摆着摊子,应有尽有,像农村的集市。

七、鸣山之麓祠神文化的特点与成因

鸣山之麓祠神文化既与东南沿海一带的祠神文化相同,有着共同特点,也有自己的区域特色。

1.鸣山之麓诸神祠大多数建于明清两代:在鸣山之麓现存的8座神祠里,始建时间有明确记载的有4座,全部是建于明清两代,鸣山东岳殿始建于大明弘治戍申年、鸣山马九宫建于明朝正德年间、鸣山上段陈府殿建于清光绪年间、山前殿始建于清朝期间。这可能与明清两代社会政治经济情况有关,明代平阳沿海一带经常受到倭寇的侵扰,鸣山也在所难免。而清代初年的禁海,虽没涉及鸣山,但鸣山也受到冲击,以及清朝后期的社会动荡。所以,人们寄希望与神灵。

2.鸣山之麓神祠里诸主神多数源于福建:鸣山之麓现存8座神祠里的主神,有5座3位源于福建。太阴宫里的陈十四娘娘,一说宁德古田人,一说福州下渡人;马九宫里的马九娘娘,唐代福建建安县人;3座陈府殿里的陈府爷,自幼随父陈政入闽,以功授闽南行军总管,为首任漳州刺史。这是由于宋时温州沿海各地发生大海溢,人口剧减,福建移民大量迁入,带来了福建族群信仰的烙印。民国《平阳县志·风土志》载:“瓯粤民族自汉悉徙江淮,其地墟矣,自是居者,已非旧族。厥後孙恩、卢循、袁晁裘甫之乱,皆及永嘉,朝夕反覆,卒归钱氏。平阳又与闽接壤,闽越交争,属当战地,锋镝所及,流移必多。故吾平民间族谱多言唐季避王曦乱,自赤岸来徒。赤岸者,今福鼎县也。”

3.鸣山之麓神祠众多皆因交通便利:鸣山靠近县城,北塘河穿境而过,县城的人们到鸣山十分方便,风光秀丽。清代张南英曾有诗云:“横阳五里是鸣山,水到桥头第一湾。重叠小山藏古寺,参差远树敞贤关。”所以,在鸣山建造众神祠也便于县城人们去祭拜。而且,地处交通要道,留下的神迹故事容易多些,如陈十四娘娘过鸣山等,从而易于使人们建祠祭拜。

八、结语

神祠是人神结合的产物,是传统文化的源头与奥秘所在。鸣山之麓的祠神文化,虽然有自己的一些特点,但离不开平阳祠神文化的总背景。通过对鸣山之麓祠神文化的分析,可以从中了解平阳祠神文化的一些基本情况,所谓一叶而知秋。

程民生在《神人同居的世界——中国人与中国祠神文化》一书中写道:“无所不知的鬼神,聚集在星罗棋布的神祠,像是天罗地网,覆盖了城乡山河,羁绊着士农工商。就历史的悠久、信徒的众多、与社会息息相关以及深入人心等方面看,祠神文化都胜过佛、道等教和儒学文化。”我们需要进一步加快农村的文化建设步伐,做好人们的思想引导工作。

来源:陈斌乡土文学与游记