习惯性反问到底有多伤人?别让语言成为“隐形刀子”

你是否也有这样的经历:

偶尔跟父母抱怨几句工作辛苦,结果换来的却是冷冰冰的一句:“谁上班不累?就你特殊?”

家中翻箱倒柜找东西,随口问了伴侣一句,对方立马回道:“我怎么知道?你手是摆设吗?”

听到这样的话,你心里是不是瞬间堵得慌?明明只是想倾诉、想寻求帮忙,结果却被一句“反问”噎得说不出话。原本好好的一次沟通,最后往往不欢而散,甚至还可能引发争吵。

那么,为什么习惯性反问总是让人如此难受?这种说话方式究竟会带来多大的伤害?我们又该如何改善呢?今天,我们就聊聊这个看似常见却暗藏杀伤力的话题——“习惯性反问”。

01

反问,其实是一种“看不见的攻击”

从表达方式上看,反问的目的并不在于真正寻求答案,更多时候,它承载着一种情绪宣泄。对方之所以用反问的口吻回复,往往不是想解决问题,而是借此传递不满、否定甚至怒意。

偶尔一两次反问,可能只是无心之举,不至于引发太大的波澜。但如果一个人习惯性用反问回应别人,问题就不再简单了。

首先,反问往往意味着拒绝正面回答问题,让人最直接的感受,就是自己的需求被否定了。

比如向父母吐苦水,父母却回以反问,表面上是在反驳,实际上是在无视你渴望倾诉、寻求安慰的心情。

长期面对这样的沟通方式,被反问的人会出现两种反应:

一种是自我怀疑,觉得是自己的问题,不该有这些需求。久而久之,他们会压抑自我,不敢表达真实想法,甚至形成“讨好型性格”,习惯性地隐藏需求。

另一种则是选择反击或者疏远,关系就会走向极端,不是动不动就吵架,就是各自冷淡、形同陌路。

无论哪种结局,都会让关系越来越疏远。

02

为什么有些人总是管不住“反问”的嘴?

习惯性反问并非天生,它背后通常有三个深层原因:

第一种,童年的阴影在作祟。

心理学家发现,一个人在童年时期所经历的语言环境,深深影响着他成年后的表达习惯。

如果小时候经常被家长用反问敷衍甚至责备,比如“你东西自己不会收好,还来问我?”

那么,长大后他也很可能不自觉地复制这种模式。对他而言,反问已成为唯一熟悉的交流方式。

第二种,是一种防御机制。

有些人习惯性反问,是因为他们习惯过度防备。他们总担心对方的话语背后藏着指责或批评,哪怕对方只是普通问一句,也会下意识当成攻击,于是用反问把对方的“攻击”挡回去。这种心理在心理学上被称为“敌意归因偏差”。

第三种,习得性无助导致的无力感。

还有一些人,反问其实是一种无力反抗的表现。比如有些丈夫长期被抱怨做不好家务,渐渐就变得消极,明知答案明显,却总是故意反问:“垃圾也要我倒?衣服洗了还要晾?”

这种行为,其实是长期无助下的被动抵抗,同样适用于那些工作中反复被“问责”的人群。

03

如何化解“反问”带来的困扰?

习惯性反问,本质上反映的是一个人表达情绪的能力不足。因此,要化解这种困扰,关键在于学会更好地表达与倾听。

如果你经常遭遇反问:

当对方用反问让你不舒服时,别立刻还嘴,也别冷着脸不理人。你可以试着冷静地表达你的真实感受,比如:“你这样说我挺难受的,其实我只是想寻求你的帮助。”

当对方感受到你的真诚和脆弱,往往会降低防御心态,慢慢学会换种方式回应。

如果你是那个总爱反问的人:

首先,你得学会察觉自己的情绪。

问问自己:“我为什么会有这种语气?”“我是真的想沟通,还是只是想发泄?”

接着,尝试用具体的感受来替代反问,比如用“当你……的时候,我感觉……”这样的句式。

这样不仅能更好表达你的想法,也更容易让对方理解你的立场。

最重要的是,不必太苛责自己。

表达习惯的养成,往往是多年的积累,要想彻底改变不可能一蹴而就。给自己一点耐心,每次能少说一句反问,就是迈出了一小步。

真正聪明的人,从不轻视语言的力量。

那些最伤人的,往往不是恶意满满的咒骂,而是一次次冷淡的反问。

尤其是对家人、伴侣、朋友这些亲密关系,我们更应该慎重对待每一句话,因为他们才是最值得被温柔以待的人。

所以,如果你也希望让关系更好,不妨勇敢开口说一句:“谢谢你愿意体谅,我也在努力改掉这个坏习惯。”

你的坦诚,就是治愈彼此的第一步。让语言成为修补感情的纽带,而不是隔阂的利刃。

相关文章

特朗普新一轮关税为何没针对中国 现实面前的无奈妥协

上海一财务挪用公款医美每次30万,6年挪用1700万!

一轿车撞碎玻璃门冲进母婴店,肇事者竟是未成年人无证驾驶

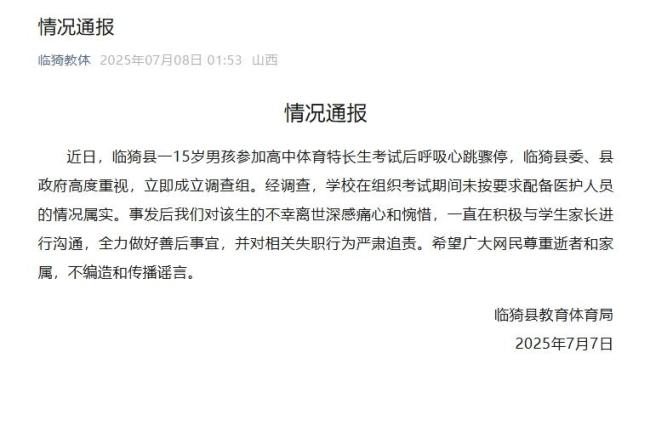

男孩体考猝死学校未配备医护人员 调查组成立严肃追责

15岁女生暑假帮父亲装空调走红 汗水浇灌的青春

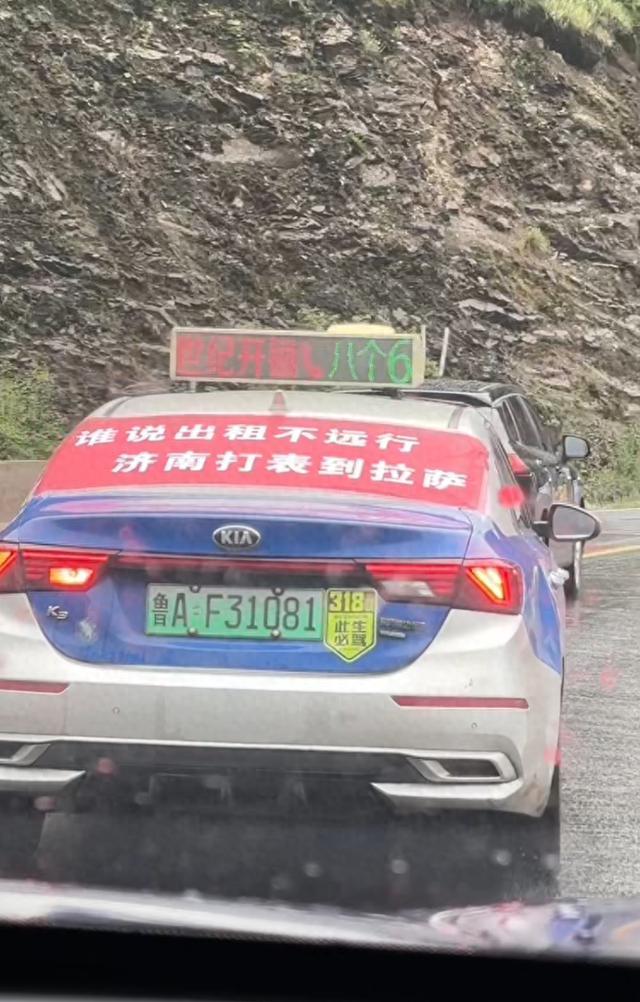

2名研究生从济南打的去拉萨 另类自驾游引发热议

曝短剧顶流孙樾带神秘女子回家 次日一同逛商场

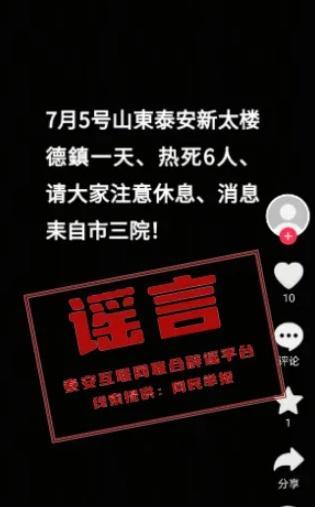

泰安新泰一天热死6人?假的 谣言已被澄清

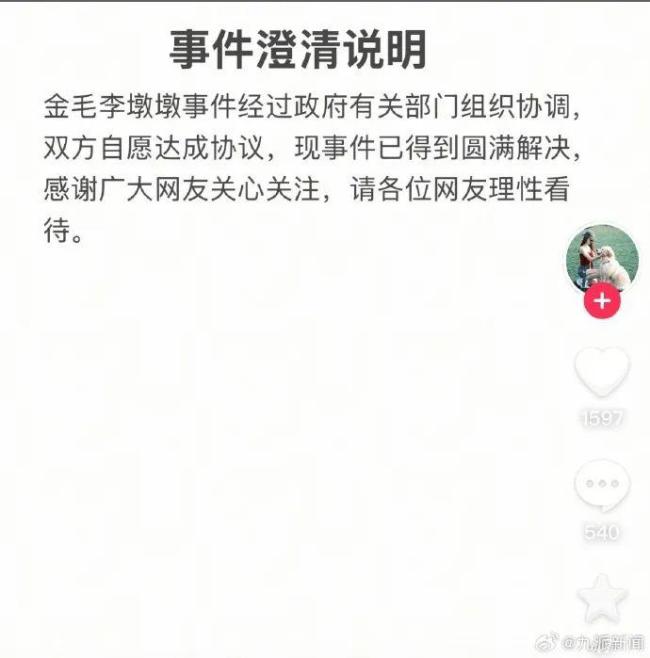

疑被打死金毛主人:双方达成协议 事件圆满解决

青岛大学宿舍改造项目包含空调安装 校方回应网络热议

差点被踢0-7!国足病根子:中超水平太菜 韩媒嘲讽王钰栋没有毛病 联赛质量拖后腿

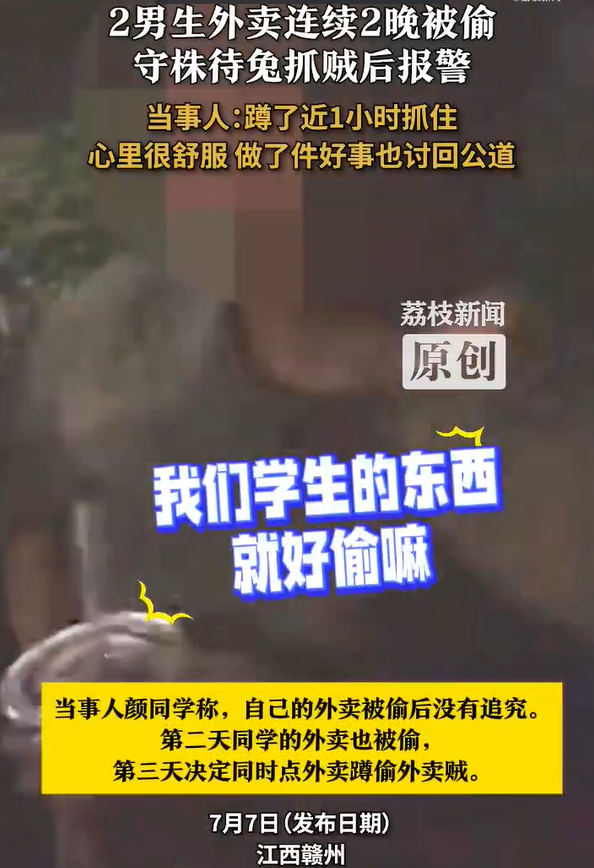

2男生外卖连续被偷蹲守抓贼 既解气又扬眉吐气!

韩媒赞中国球迷:虽落后仍高喊加油 展现体育精神

济南遇极端天气 有空调外机被吹落 高空隐患暴露

碾死男童的快递员称家长有责任 视线盲区争议

一小学门前私彩售卖卷土重来 家长呼吁彻底取缔

小学生飞奔过马路撞上直行车,交警认定其家长负全责

幼童被货车碾压身亡司机发声 视线盲区悲剧

高志凯怒呛外国学者涉台谬论 破坏“一个中国”政策被惩罚是活该!

- 西宁一小区住户将花盆放在窗户外易发生高空坠落

- 韩警方将为总统候选人提供安保 加强保护应对动荡政局

- 顶级!骑士六项进攻数据四项第一:场均得分、进攻效率领跑联盟 多项命中率名列前茅

- 若风回应月入千万:能月入百万的退役选手,也是两个手就能数的过来的

- 女子主动投敌疯狂窃密被抓 为境外疯狂窃密

- 小米成立芯片平台部 部门工作聚焦芯片定制

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势