中美关税战中国的对策是什么 针锋相对的反制措施

近期,中美关税大战成为全球经济领域的焦点。这场贸易博弈不仅深刻影响两国经济,也对全球产业链和贸易格局产生深远冲击。回顾这场关税大战中的关键节点与双方针锋相对的反制措施。

2018年贸易战爆发,首轮交锋中,特朗普政府以“贸易逆差”和“知识产权保护”为由对中国开启“301调查”,并于当年分四轮对中国输美商品加征关税。第一轮对价值340亿美元的中国商品加征25%关税,涉及电子元件等品类;随后对价值160亿美元的中国商品加征25%关税;第三轮针对价值2000亿美元的中国商品加征10%关税,后又将这部分税率提升至25%。

中国秉持对等原则进行反制,对原产于美国的大豆、汽车、化工品等商品加征5%-25%关税。例如,对美国农产品加征关税,直击美国农业产业,因为中国是美国农产品的重要出口市场,大豆等农产品出口受到严重冲击。

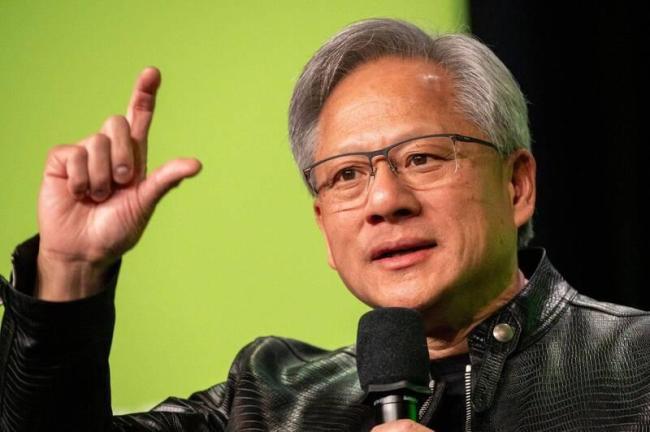

2019年至2020年间,美国进一步扩大关税范围与力度,将华为等中国高科技企业列入“实体清单”,限制其获取美国技术和产品。同年还对价值1200亿美元、1800亿美元的中国商品加征15%关税。2020年,虽与中国签署第一阶段经贸协议,暂停或下调部分中国商品的关税,但随后又进一步限制全球芯片制造商使用美国技术为华为生产芯片,技术战持续升级。

中国在2019年对价值600亿美元的美国商品提升加征税率至5%-25%。2020年中国商务部发布《不可靠实体清单规定》,将基于非商业目的对中国实体实施封锁、断供或其他歧视性措施,对中国企业或相关产业造成实质损害,对中国国家安全构成威胁或潜在威胁的外国法人、其他组织或个人列入其中,以此反击美国的不合理制裁。

2021年至2024年,拜登就任总统后延续特朗普时期对华关税政策,在高科技领域实施更严苛进口限制,如限制电动汽车和半导体关键行业相关产品进口。2024年底宣布自2025年起对中国太阳能晶片、多晶硅加征30%关税,试图保护本土新能源产业。

中国在2021年通过《反外国制裁法》,授权对等制裁干涉中国内政的外国实体及个人。2023年至2024年,中国对镓、锑等关键矿产实施出口管制,精准打击美国相关产业,因为这些矿产是半导体、军工等领域的关键原材料。

2025年,中美关税大战全面升级。美国从2月4日起对所有中国输美商品加征10%关税,并取消小额免税政策(原货值≤800美元免税)。4月2日,宣布对所有贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,对中国实施34%的“对等关税”,后又于4月8日将对中国输美商品的“对等关税”从34%提升至84%,4月9日进一步加码到125%。

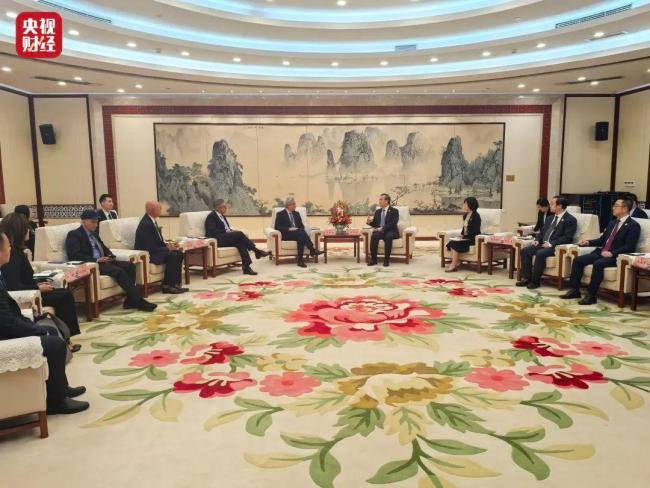

中国则从2月10日起对美煤炭、液化天然气加征15%,原油、农机等加征10%。4月4日宣布对原产于美国的所有进口商品加征34%关税,4月9日宣布自4月10日起对美进口商品加征关税至84%,与美国的关税提升同步反制。同时,实施稀土等关键资源出口管制,将多家美国实体列入出口管制名单和不可靠实体清单,并向WTO起诉美国单边关税措施,从资源、法律等多维度进行反击。

中美关税大战是一场复杂的贸易博弈,涉及政治、经济、科技等多层面因素。美国试图通过关税手段遏制中国发展、缩小贸易逆差,但关税措施不仅未能达成目标,反而导致美国国内通胀压力加剧、消费者成本上升,全球产业链也受到冲击。中国的反制措施则是捍卫自身合法权益、维护多边贸易体制的必要之举。未来,双方是否继续在关税领域激烈对抗,还是寻求对话协商解决分歧,全球都在拭目以待。