作者:淄博职业学院稷下研究院 姜淑红

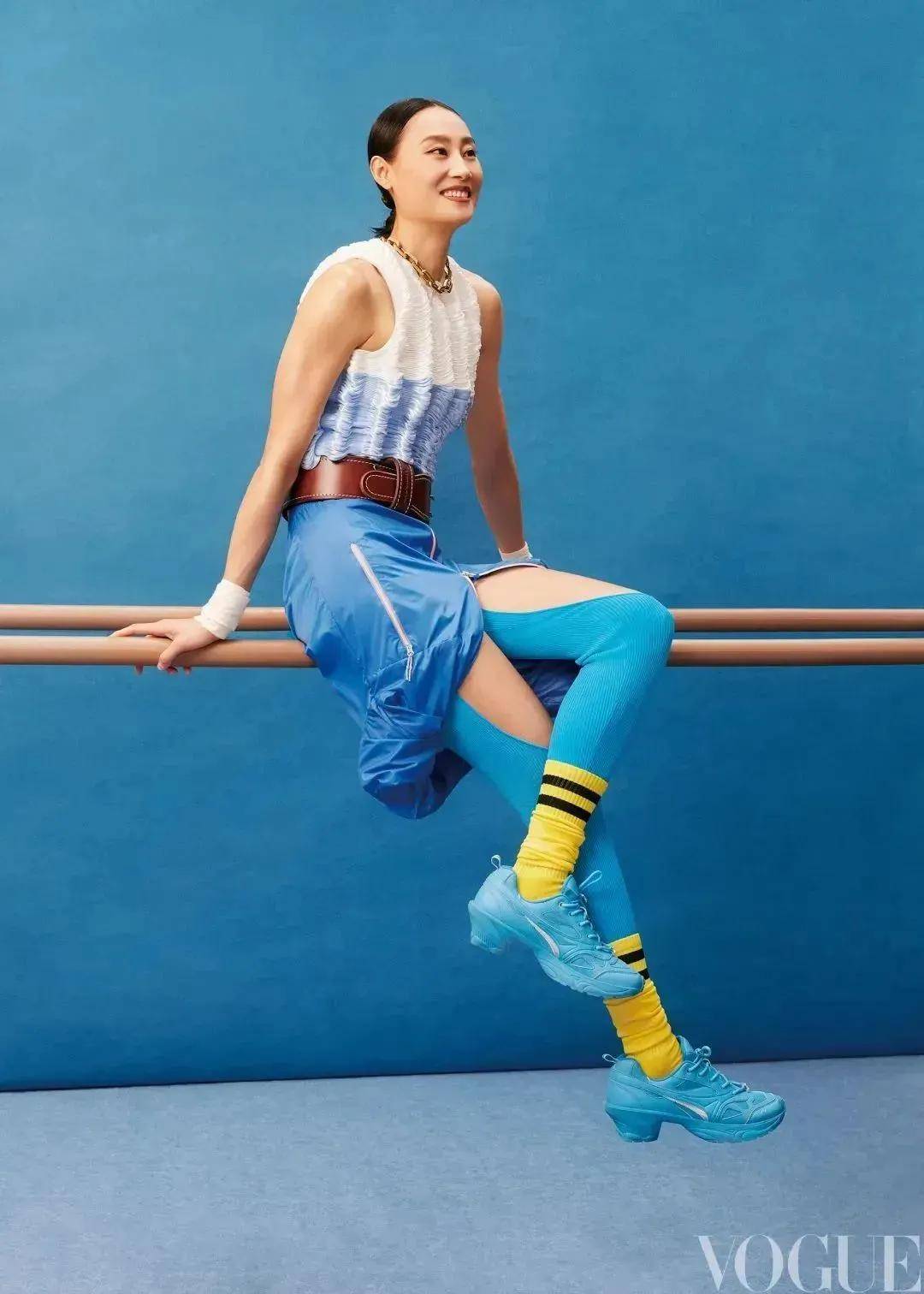

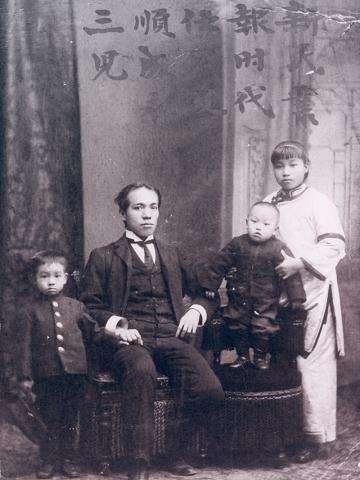

在我心中,有个神一般的存在。之所以说他是神,不仅在于他有学贯中西、才高八斗的才华,也不仅在于他有气贯长虹、经世济民的抱负,更在于他在处理繁忙事务之余,从没有放松对子女的教育。他对子女言传身教,关爱与引导并行,成为子女成长路上的一颗明灯,指引子女个个成就非凡,在各自的领域独树一帜!

【长女梁思顺,诗词研究专家;长子梁思成,杰出的建筑学家;次子梁思永,中国近代考古学的开拓者之一;三子梁思忠,军官,参加过淞沪会战;次女梁思庄,图书馆学领域的泰斗;四子,梁思达,经济学家;三女梁思懿,著名的社会活动家;四女梁思宁,投身新四军,从事宣传工作;五子梁思礼,著名的火箭控制专家。】

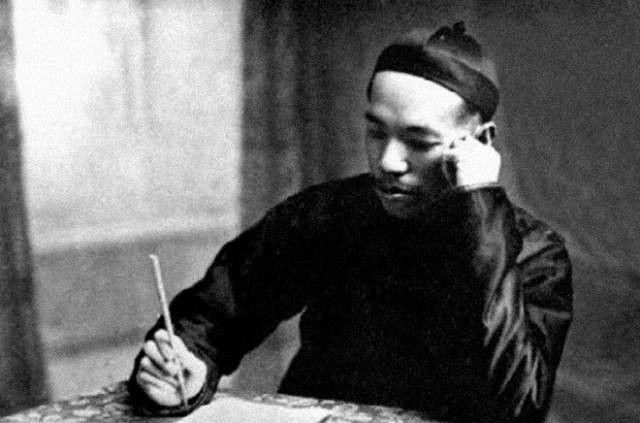

这个伟人,就是中国近代著名的思想家、政治家、史学家、教育家梁启超。本文重点讲述梁启超作为一个父亲,如何倾尽心力,教育子女,以期为当今中国父母教育子女提供借鉴。

一,对子女教育极为严格,同时针对个性,强调趣味教育。

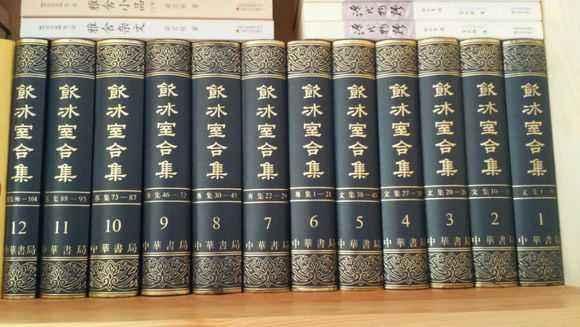

梁启超在自己的饮冰室书斋里开设夜学堂,向孩子们教授国学,让他们学习《论语》、《左传》、《古文观止》等,由老师选定重点诵读和背诵,写作文时用毛笔小楷交作业。每天临摹隶书碑帖等。梁启超教育他们“天道酬勤”,“莫问收获,但问耕耘”。

虽然梁启超对子女要求严格,但绝不呆板。他强调“趣味教育”,他在《学问之趣味》一文中说,“凡人必常常生活于趣味之中,生活才有价值。若哭丧着脸捱过几十年,那么生命便成为沙漠,要来何用”。子女所学、所选不一定是“热门专业”,但一定是自己兴趣所在。

比如梁思成选择建筑学,当时国内还没有哪个大学开设建筑学课程,找工作不易,但梁启超仍然支持儿子热心学业;比如梁思永选择考古,梁启超便积极鼓励并支持他实地考古工作……

在学业上丝毫来不得一丝懈怠和投机,梁启超在学业上要求孩子勤奋读书,勤习字帖,学习的不仅仅是国学的某些内容,培养的更是一种读书习惯和对知识的渴求态度,这将影响他们的一生。对趣味的重视和对孩子个性的尊重,又使得他们自由发展,不拘一格,成就斐然。

二、尊重子女,重在给予指引。

梁启超对子女,会给他们提自己的建议,但又尊重他们自己的选择,不把自己的思想和意愿强加于子女。比如他希望次女梁思庄学生物,但是思庄对生物总是无法产生很大的兴趣。

他便给思庄写信:“听你二哥说你不大喜欢学生物学,既已如此为什么不早同我说。凡学问最好因自己性之所近,往往事半功倍,不必拘泥爹爹的话”。“为什么不早同我说”,嗔怪之余更凸显他对孩子因关心而焦灼,后面紧接着开始对孩子以明确的引导,“因自己性之所近”,按照自己的兴趣,遵从自己的本心,选择自己喜欢的领域,选好后就勇敢前行,哪怕前方荆棘密布,哪怕来路布满坎坷,因为自己喜欢而毫不犹豫,因为内心选择而从容不迫。

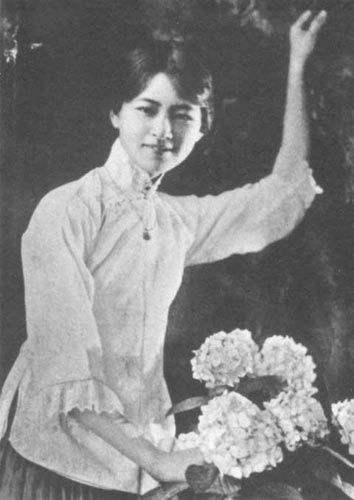

梁启超不仅在学业上给子女以引导,对子女的感情生活也给予指导。长子梁思成与林徽因因为秉性不同,会闹些小冲突,梁思成给大姐梁思顺去信,诉说自己的苦闷。梁启超知晓后,对梁思顺说:

“今年思成和徽因已在佛家的地狱里呆了好几个月。他们要闯过刀山剑林,这种人间地狱比真正地狱里的十三拷问室还要可怕,但是如果能改过自新,惩罚之后便是天堂。其实我们大家都是在不断再生的循环之中,我们谁也不知道自己一生中要经过几次天堂和几次地狱。”

与普通父母一样,在得知子女因感情而纠结的时候,梁启超内心也很焦灼。但是他并没有偏心自己儿子,而是客观地指出烦恼与伤痛是人生必然设定的关卡,任谁也逃避不开。只有自己趋向澄明,便能走出烦恼,找到天堂。

每个孩子都是独立的个体,有独立的思想,梁启超尽管博学多才,经历丰富,却没有将自己的意见强加于子女,而是尊重他们的个性选择,站在子女的角度,给予合理的指引。在这样宽松的环境下,子女如同小苗一样,在阳光雨露滋润下,茁壮成长!

三、尽显慈爱本色,对子女关怀备至

说到“慈爱”这个词语,一般人会联想到母亲,而中国父亲似乎更倾向于“严父”的形象出现,因为“严父”的无形“规定”,“父爱如山”却缺少了流水般、春风般的关爱和表达,很多中国父亲将爱深藏于心底,他们不认为爱需要表达。梁启超恰恰是一个无比“慈爱”又善于表达的父亲,他在给子女的信中竟然说:你们须知你爹爹是最富于情感的人,对于你们的爱,十二分热烈!在给次女梁思庄的信中,“小宝贝庄庄:我想你得很,所以我把这得意之作裱成这玲珑小巧的精美手卷寄给你。”对长子梁思成,他说,“你们若在教堂行礼,思成的名字便用我的全名,用外国习惯叫作‘思成·梁启超’,表示你以长子资格继承我全部的人格和名誉”。

梁启超坦言他对子女浓烈的爱,在表达爱的同时,还不忘表达自己的期望,比如“继承我的人格和荣誉”,让孩子在感受浓浓父爱的同时,感受到父爱里珍藏的希望,激励自身,奋发有为。

当得知林徽因父亲林长民在一次意外中死去后,梁启超立刻修书一封给儿子梁思成,第一,开导梁思成,让他要保持镇定,只有自己镇定才能安慰爱人林徽因。第二,给他和林徽因以心理宽慰,“我从今以后,把她和思顺一样看待她,在无可慰藉之中,我愿意她领受我这种十二分的同情,渡过她目前的苦境”。第三,在物质上给予支持,帮助林徽因顺利完成学业,以解除林徽因的后顾之忧。第四,向梁思成和林徽因提出期望,虽然很理解他们所处的处境,对他们的心理痛苦也感同身受,但是希望他们能化悲痛为力量,“她要鼓起勇气,发挥她的天才,完成她的学习,将来和你共同努力,替中国艺术界有点贡献,才不愧为林叔的好孩子。”

设想一下,梁思成和林徽因读着这样饱含深情的文字,一定会对梁启超设身处地为他们着想而感动,感动之余会感受到一种力量,一种催人奋进、奋发有为的力量!

爱子女又不束缚他们,关心子女又理解他们,引导子女又时刻尊重他们,是梁启超对子女教育的成功秘诀。在这样的教育中,子女都成长为有知识、有眼界、有能力、有作为、有担当的各界翘楚。“虽不能至,心向往之”!我们普通人可以学习梁家的教育方法,让子女成长为有担当的人,对社会有用的人。