在屈原的家乡端午节是什么样 三次端午持续近一月

端午节作为中国最古老的节日之一,其中以纪念屈原的习俗影响最为广泛。屈原出生于战国时期的湖北秭归,这里不仅保留着典型的屈原故里端午习俗,还有“端午比年大”的说法。

在屈原的家乡湖北秭归乐平里,四面群山环抱,不远处是长江支流香溪河。据古籍记载,秭归“县北一百六十里,有屈原故宅,累石为屋基,名其地曰乐平里”。2009年中国端午节成功入选人类非遗代表作名录时,申报材料就是由湖北省秭归县和黄石市、湖南省汨罗市、江苏省苏州市三省四地端午习俗联合打包组成的。

这里的端午节过三次,初五是头端午、十五是大端午、二十五是末端午。头端午主要纪念屈原和祖先,村民们会前往屈原庙举行盛大的纪念活动。末端午则庆祝夏收、吃新面。端午节在这里不是一天,而是持续将近一个月的节日。除了包粽子,当地还有挂对联的习俗,内容多与祈求健康和纪念屈原精神相关。对联两侧还会挂上艾草,驱蚊驱虫并祈求平安。端午也是全家团圆的日子,在外的孩子们会带着家人回到家乡,全家人一起纪念屈原,吃团圆饭。桌上还特别摆上了橙子,象征着丰收和希望。

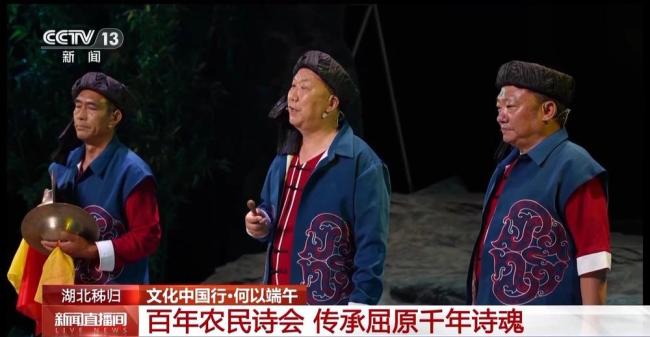

屈原一生创作了《离骚》《天问》等著名诗歌,这些作品激励了一代又一代中华儿女。因此,端午节纪念屈原时,人们不仅包粽子,还有吟诵屈原诗歌或作诗的习俗。每年端午,湖北秭归都会举行诗会,这一传统已延续几百年。乐平里的“三闾骚坛”诗社从明代起就存在,成员几乎都是当地的农民。每年端午,诗社成员会在乐平里举行自己的诗会,用屈原家乡的方言吟唱诗歌。这些农民诗人们每天一手锄头、一手诗歌,记录着恬静的岁月和为美好生活的奋斗。

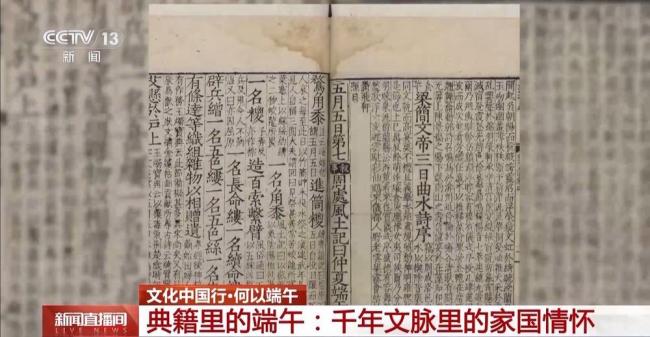

端午节不仅是我国首个入选世界非物质文化遗产的节日,还具有深厚的民族文化内涵。从典籍中可以看到,最早记录“端午”的文献是东汉的《风俗通义》,书中提到五月五日以五彩丝系臂辟兵及鬼,并因屈原而流传下来。屈原的作品如《离骚》《渔父》《九歌》等,字句间都体现了他对国家深沉的热爱。宋代李公麟根据《楚辞·九歌》创作的《九歌图》长卷,将多个场景和人物置于屈原笔下的神话世界中,寄托了对美好品质的不懈追求。

端午前后,最隆重的集体活动就是赛龙舟。全国高校的青年学子纷纷组队参赛,展现出青春力量和团队协作的精神。北大龙舟队由校内一群热爱龙舟运动的学生发起组建,队员们从本科生到博士生都有,平日几乎每天都要训练一个半小时。清华女子龙舟队同样引人注目,她们展现出“巾帼不让须眉”的气势和青春力量。不同专业、不同国籍的学子因热爱而汇聚,用整齐划一的动作诠释龙舟精神的内核。