1999年的《NEW BOY》、2014年的《平凡之路》……

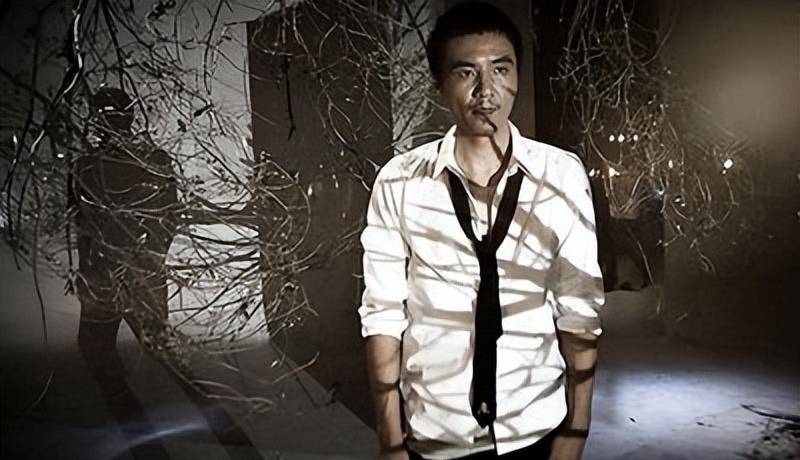

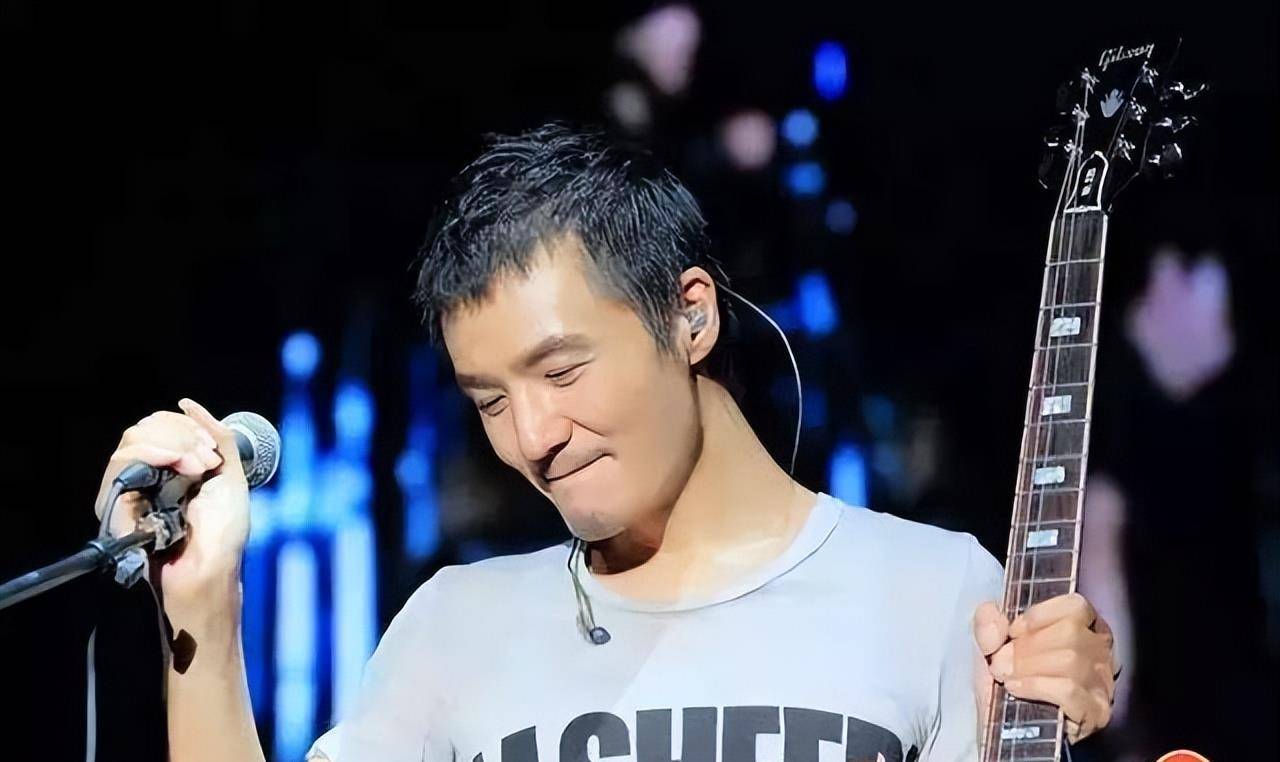

在纷乱繁杂的娱乐圈里,朴树一直是一个传奇的存在。

名利、鲜花和掌声不但没能给他带来快乐,反而成了让他作呕的枷锁。

我们知道朴树经历过成名的荣誉、抑郁症的痛苦、默默隐退、再到复出,关于他的故事我们并不陌生。

但鲜为人知的是,他特别的出身。

都说朴树在音乐上取得了不凡的成绩,甚至达到了许多人无法企及的高度,

可更厉害的是,在科学领域,他的父亲是一位传奇人物。

朴树本名濮树,他的父亲濮祖荫是我国“双星计划”的发起人之一,还是北大教授、博士生导师,国际宇航科学院院士。

1962年,25岁的濮祖荫从北京大学地球物理系毕业,并直接留在北京大学任教。

改革开放后,濮祖荫成为第一批出国访问的学者。

后来的三年,他一直在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)地球与空间科学系访问研究。

1982年,从美国归来的濮祖荫,继续在北京大学讲课,后来还曾多次赴德国Max-Planck高空物理研究所访问研究。

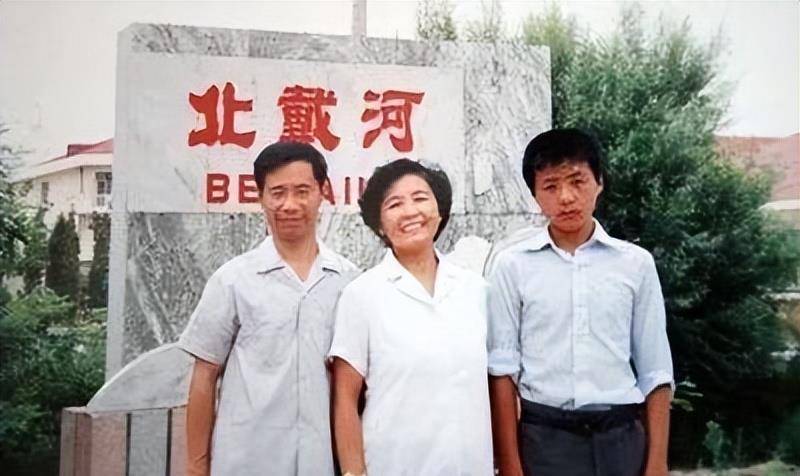

不要以为朴树厉害的只有父亲,他的母亲是与濮祖荫并肩而行的优秀女性。

朴树的母亲叫做刘萍,同样任教于北京大学,而且还是中国第一代女计算机工程师。

濮祖荫和刘萍本来就是初高中同学,在学校读书的时候,他们的名字经常出现在学校各种荣誉榜单上。

但那时的两人并不认识,后来兜兜转转,两人走到了一起。

高中毕业后,濮祖荫考上了北京大学空间物理专业,毕业后留校任教;

刘萍则响应国家号召投身新疆,半途被选拔去西安交通大学学习计算机。

不可思议的是,两人天各一方还学着不同的专业,可缘分就是那么地巧合。

一次机缘巧合,两人相遇了,濮祖荫对刘萍一见钟情,便主动表白。

濮祖荫给远在新疆的刘萍写了一封表白信,可当时刘萍思想还很单纯,就拒绝了他。

这让濮祖荫很是失望,走在湖边读完刘萍的回信,甚至把信直接扔到湖里。

本以为缘分会就此结束,没想到六年后的北京重逢成为两人相爱的契机。

濮祖荫难以忘却,就再一次联系了刘萍,在长时间地相处中,两颗年轻的心相互吸引,终于成为了情侣。

1966年春天,他们牵手结为伉俪,路遥马慢便是一生。

刘萍除了完成在北大的本职工作,还没有落下任何家务,在濮祖荫教授潜心研究的日子里,身为妻子的刘萍给了他无尽的支持与陪伴。

就是在这个贤妻的陪伴与支持下,濮教授才能取得如此成就。

虽然学术上取得突出成就,但濮祖荫为人处世非常低调、谦逊,这么多年以来一直保持着简朴的生活。

朴树曾回忆:

“我小时候,好多次半夜醒来,我父亲都在工作。”

每当学生们提起濮教授:

他的生活很简朴,他的世界里只有科学。

住在北京燕园,夫妻二人都是北大教授,还抚养了两个男孩,无论物质还是精神,这个家庭都是当时社会的顶配。

但即使是这样美满的家庭,也会有意外。

这个意外就是朴树。

朴树成长在北大家属院,这里汇聚着全国的学术高端人才。

这里的孩子有一条看得见的人生路:

经历北大附小、附中、北大、出国留学、当科学家或者留校任教。

对于这里的孩子来说,这差不多就是“人生樊笼”,而朴树则“复得返自然”。

这0.5分,让朴树成了一个耻辱。

因为0.5分,濮祖荫不得不低声下气到处求人,奔走近一个月也没有结果。

朴树回忆“真是觉得低人一等,你没考上,你爸妈都没法做人了。”

这一切都让朴树在心底里认定自己是一个失败者,笑容渐渐从他脸上淡出。

父母很快就看出了他的变化,立刻就带他到医院看医生,却得到了他们震惊的消息。

医生给他做了心理测试题,其中有一道,

“如果你死了,你觉得身边的人怎么样?”

朴树直接选择了“无动于衷”。

医生最后判断他患上了青春期忧郁症,这一结果让他的父母大吃一惊。

这时的朴树,想彻底放弃学业,改学音乐。

濮教授作为高知分子,比起当时思想顽固的父母们,他更加注重合理教育孩子,一方面不想禁锢孩子的未来,另一方面就是担心朴树的病情。

在当时收入并不高的濮教授,攒下些钱,在德国访学时花了大约3000元为孩子们买了些乐器。

月薪不过百元,濮教授如此舍得,只因为孩子们喜欢。

但在那个年代,读大学还是很有用的,濮祖荫教授不管怎样都要让儿子朴树混到个大学毕业证。

于是两人就约定,只要朴树考上大学,便不再约束他。

1993年,朴树拼尽全力考上了首都师范大学,接到录取通知书的那一刻,濮祖荫心里的石头终于落地,但这时,朴树却说:

“我是为你们考的,不去了啊!”

北大教授的儿子不上大学?

经过几番商量,父子两人各退一步,朴树同意去试试,但才念了一年,就一意孤行选择退学。

濮祖荫可谓是用心良苦,担心儿子到社会上吃苦,再次低下头托人帮朴树保留了一年的学籍。

濮祖荫真的是用心良苦,如果儿子做音乐不成功,还可以继续走学术。

为人父母,哪一个不是深沉地爱着自己的孩子呢?

只可惜当时的朴树,尚不懂父亲深沉的爱。

退学之后,朴树呆在家里整整两年,学校的学籍也过期了。

濮祖荫不敢轻易对朴树发怒,母亲刘萍便常常跟朴树提出为他找个工作,这时朴树才意识到该搞一搞自己的事业养活自己了。

于是他找到了高晓松,在高晓松的帮助下成功与麦田公司签约。

1996年朴树录制了首个个人单曲《火车开往冬天》,一年后又推出《失传已久的大海》,可都没有激起浪花。

终于在两年后,朴树一下子火遍大江南北。

1999年,朴树推出了首张个人音乐专辑《我去2000年》,包括《在希望的田野上》《那些花儿》等10首歌曲,其中《白桦林》获得了数十个奖项。

在这之前,朴树只要一天没有做出成绩,濮祖荫就要不停为他谋划退路,时刻担心着儿子。

《我去2000年》的成功,让濮祖荫放下了心。

在那之后,朴树的音乐事业顺风顺水,又相继推出了《生如夏花》《猎户星座》等专辑,虽然不多,但每一首都是精品之作。

朴树成名之后,有人采访濮祖荫:

“儿子没有走您的路,您没有阻挡吗?”

濮祖荫谦虚地回答:“我自己不懂音乐,但我尊重孩子的兴趣。音乐是他的生命,正如学术是我的生命。”

其实濮祖荫很擅长音乐,早已达到小提琴一级的水平。

当2000年,听说儿子要上春晚,老两口早早地就坐在电视机前等着看儿子了,虽然嫌弃儿子“总拉着个脸,好像别人欠他钱一样”。

但还是目不转睛地盯着电视看,生怕错过每一秒钟。

有一次,濮祖荫教授做讲座,通常主办方都会介绍“物理学家,北大博导、双星计划发起人”。

可那次的介绍是:

“这是朴树的爸爸濮祖荫”。

后被同行调侃“你老了,现在没有你儿子出名了”,濮教授反而很得意:“他比我出名更好”

这不是一个科学家的悲哀,而只是一位父亲的荣誉和欣慰。

当朴树被问起,和父亲见面次数多吗?

他坦然承认见面不多,但和父亲之间似乎总有一层隔阂。

这层隔阂,可能就来自当年少的那0.5分;青春期的叛逆;自己的一意孤行......

在朴树心里,其实充满了对父母的愧疚,但他已经成为父母的骄傲。

如今,濮祖荫教授和刘萍老师已经携手走过了五十多年风雨兼程,他们真正做到了白首不分离。

2018年,在北京大学“2018年离退休教职工金婚庆典”上,两位老人家身着传统唐装,手牵手一起走过红毯。

虽已到人生暮年,满头青丝已白发,虽然两个孩子都没有走他们的路,但值得欣慰的是他们都有了一番成就。

正是这两位北大教授,让仅有高中学历的朴树能在音乐上取得如此成就。

尽管我们一直在呼喊这不应该是一个拼爹的时代,但这个世界永远都将是一个拼爹的世界。

只不过拼的不仅是物质,更是教养、品格等精神层面的东西。