名人X档案

风华流转续春秋,半品书香半忆人

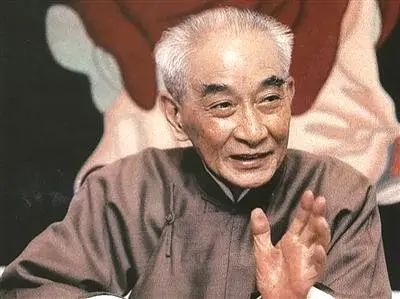

本期人物:国学大师南怀瑾

18.

March

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。南怀瑾先生一生可以说是把这句话演绎到极致。

今天恰逢南怀瑾先生诞辰,让我们再次聆听南师的谆谆教诲,学习先生的人生智慧吧!

追忆南师

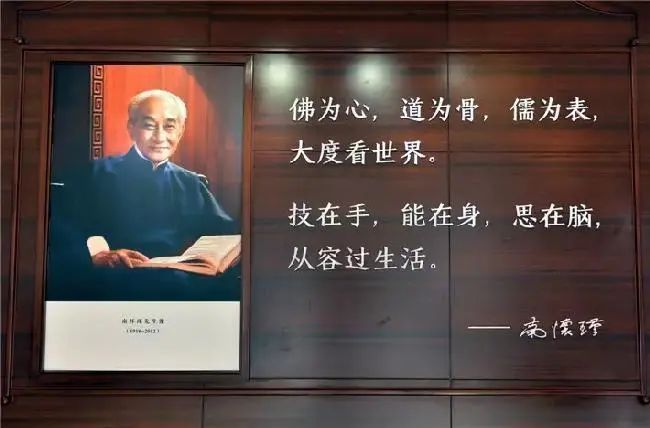

简介:南怀瑾(1918年3月18日—2012年9月29日),出生于中国浙江温州,中国当代诗文学家、佛学家、教育家、中国古代文化传播者、学者、诗人、武术家、国学大师。

01

顽皮的童年

1918年3月18日,南怀瑾出生于乐清县柳市翁垟镇地团村南宅组。他的父亲南仰周是当地绸缎庄的老板,家底颇为殷实。在父母的教导下,作为家中独子的南怀瑾幼承庭训,少习诸子百家。

南家故居

南怀瑾小的时候,父亲给他请了位博古通今的老师叶公恕。 这件事让南怀瑾从小就接触到了深厚的中国古典文化。

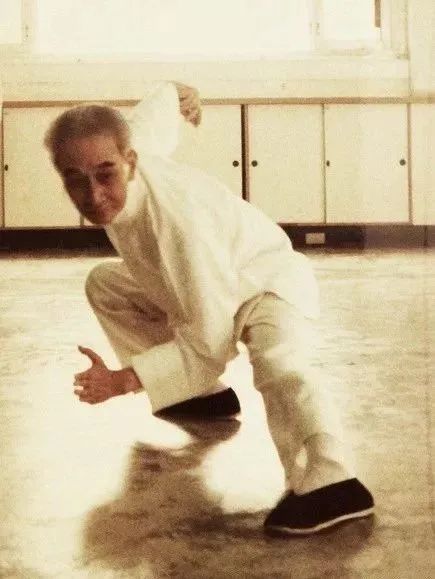

不过,最让南师抱有兴趣的并非儒学典籍,而是中华武术。 由于嗜读武侠小说,彼时的他常常模仿着书中的人物在书房偷偷练武;有一次,他在练习“倒挂金钩”时不小心从横梁上摔落下来,发出的巨响惊动了父母,他们这才知道儿子喜爱武功。南仰周夫妇不但没有训斥儿子,反而为他请来了名师修习武术。南怀瑾于是日夜练剑耍刀,进步很快。

趣事逸谈:原老古出版社社长古国治去南怀瑾家里时,被他家惊人的藏书数量所震撼。 “里面什么书都有,简直就是一个小型图书馆。”古国治说,甚至连武侠小说都有好几千部 。可见南师不仅对圣贤经典广为搜罗,连武侠小说也不放过。与武侠、武术的渊源早从南师少年时期就已结下,并伴其一生。

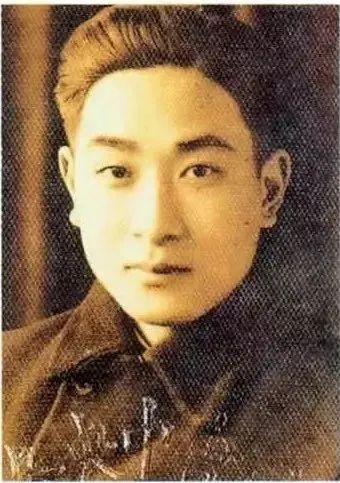

02风云变幻中的青壮年

17岁时 “武痴”南怀瑾放弃了依照父亲心愿成为生意人的安排,不辞辛苦来到杭州,并于浙江国立艺术院学习国术训练员专修班第二期毕业、中央军校政治研究班第十期毕业。

毕业后南怀瑾 在中央军校担任教官,并且亲历了战争。

青年南怀瑾和习武时的他

滑动查看更多图片

战争的残酷给南怀瑾的人生观产生了极大的震撼。民国三十一年,南怀瑾辞去中央军校教官之职,弃隐灌县灵岩寺,并广为结识当时名士。他逐渐开始寻高僧、访大师,深研佛法,中途不断吸取各家知识,逐渐形成对儒、释、道的见解。

南怀瑾前往四川、西康、西藏参访各派宗教,其间为了修学,在峨眉山中锋大坪寺闭关修行三年。1945年离藏后赴昆明,讲学于云南大学,后又讲学于四川大学。

1949年春,南怀瑾前往台湾,相继受聘于中国文化大学、辅仁大学和国立政治大学讲学。60年代,台湾官方推动中华文化复兴运动,此举在民间激起强烈的文化乡愁。南怀瑾应当时风候,大书著作,尽力让中国传统文化更好的传播,并因此得以名扬宝岛。

背景可以设置被包含

可以完美对齐背景图和文字

以及制作自己的模板

●●●服务于人民的安详晚年●●●

part1:助力与两岸交流

1988年,南怀瑾返回香港定居。在他刚住下来的第六天,中央想请他作为两岸关系的传话人。南怀瑾义不容辞,为大陆和台湾两岸密使亲笔起草《和平共济协商统一建议书》。 在他看来,两岸一家亲,都是中国人;不论大陆还是港台,都应是传统文化生根发芽的土壤。

1993年4月27日,举世瞩目的“汪辜会谈”被永远地载入史册,但鲜为人知的是,之前的几年里,南怀瑾先生为了这一天的到来付出了很多心血。《中国时报》记者王铭义认为南怀瑾先生是以密使的身份架起了沟通两岸关系的一座桥梁。

part2:为故乡建设出力

1996年,南怀瑾先生个人出资五百多万元人民币改扩建幼时旧居后,捐赠乐清地方政府,作为“乐清老幼文康活动中心”。先生为之题写匾名并作《乐清老幼文康活动中心赠言》。

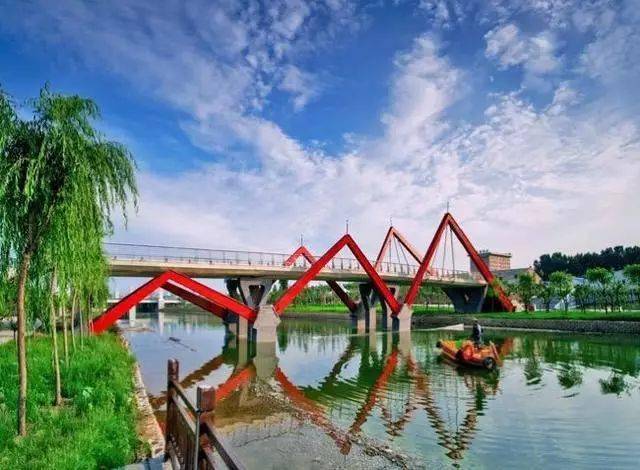

90年代时,南师返回故乡温州,鉴于温州多山而市民常常外出做生意,出行十分不便。南师随决定四处奔走,以筹款修建温金铁路。

金温铁路正式通车后,南怀瑾将自己投资所持的股份尽数上交国家,功成身退,还路于民。

part3:弘扬传统文化,传承圣贤精神

晚年守着学生学习的南怀瑾

2006年后, 南怀瑾在苏州创建“太湖大学堂”,旨在传播中国传统文化。后建立了光华奖学基金会,资助了多所大学。

他希望通过传统文化与现代文明相结合,培养孩子从小读书的习惯,特别是读一些好的传统典籍,哪怕现在一知半解,也可以先把内容记下来。因为这些书里都是宝贝,在将来的某一天,孩子自然会豁然开朗。同时,南怀瑾也不断借助自己的阅历,把诸子百家的学说通俗化,并浓缩成人们能够传承和借鉴的东西。无论是看他的书、听他的课,都能在愉悦轻松的环境中受到教育。

南怀瑾生前著作多以演讲整理为主,精通儒、释、道等多种典籍,全身心致力于中国传统文化的建设与传播,其出版代表作诸多,比如有 《禅话》《论语别裁》《孟子旁通》《原本大学微言》《易经杂说》等共计三十多册,且被人们翻译成八种语言流通世界各地。

2012年9月29日大师南怀瑾先生在苏州太湖大学堂与世长辞,享年95岁。大师虽远去,馨香却永留。如今,太湖大学堂的那把竹藤椅上再也无法看到先生谈笑风生的模样,但大师用95年的修行为世人留下的,却是无尽的影响。

南怀瑾是一位读书宏富、贯通儒释道、修行颇深的国学大师。他对人生有着很多的精彩议论,夹杂在他对儒释道经典的解说中,每一句都体现着他的学问和修为,每一字都体现出一种通透的质地。

南怀瑾的人生精言

1、靠别人永远没出息

2、为别人就是为自己

3、器度决定高度

4、做什么都有境界

5、空灵才能自在

6、没有什么会一直拥有

7、成大事者必变通

8、以信仰约束自己

9、生命的能量来自“静”

10、越是难,越要缓

11、真正的修行是红尘练心

12、心态好,世界才会美好

13、所谓修行——修正自己

14、读书是为做人,而不是谋生

15、多跟有益自己的人交往

16、忘记己恩,不忘人恩

17、知足即富

18、本分做人

19、按时作息,才是人的生活

20、傲慢是一种自卑

21、做人大气,才有人气

22、患得患失,皆因私欲

23、人生就是一场假戏真做

24、咽下这口气

25、固执己见,做不了大事

26、安于平淡,最难得

27、少吹牛皮,多做实事

28、贪求伤身

29、任劳易,任怨难

30、最高的境界是平凡

南怀瑾演讲节选

南怀瑾先生在他的演讲中倡议爱护动物、敬畏生命,扩而充之就是仁爱心。摘引如下:

现代的生物学家,尽量提倡爱,爱动物,全世界都组织保护动物会,保护野生动物会,提倡禁猎。我们过去认为,爱护动物是应有的道德,如相传的“劝君莫打三春鸟,子在巢中望母归”,中国人都晓得,过去小孩读书,老师都教的,成为生活教育。春天,鸟刚孵出小鸟的时期,不要去打,否则母鸟被打死了,小鸟将在巢中饿死,非常悲惨。这种教育,看起来好像是一件小事,但是扩而充之,就是仁爱心。(《论语别裁》东方出版社)

我们看这个天地道体,“生而不有,为而不恃”,这个天地宇宙,生了万有,都没有将任何一样东西收为己有。一切自然地生起来,又全部交给天地,并不一定交给我们人类,不过人类自私把它占有了。人类自认为是万物之灵,猪嘛,该给我们吃的;牛嘛,笨笨的也应该是给我们吃的,所以人类很坏。天地虽生万有,并没有想占有任何一点东西。(《老子他说》东方出版社)

我们大略明白了这些人类传统文化的研究,再回转来看人类最初对物理世界中万物的关系。可以说,人类自始至终,也如各种动物一样,都是靠征服残杀别的生命来养活自己,正如达尔文所说:“物竞天择,适者生存”。但人类一方面是为生存而想征服万物,一方面也具有爱惜怜悯生物的心情。这就是人类之所以不同于其他动物,自有人文文化的特点。

这在中国自古以来的传统文化中,叫做“仁”,是儒家孔孟一系所极力要想发扬光大的主旨,也就是后世儒家所谓“亲亲、仁民、爱物”的宗旨。在印度佛学中叫“慈悲”,希望做到“众生平等”。在西方文化中,叫“爱”或“博爱”。

而在这些人类文化三大主旨中,尤其从儒家观点来说,对于“慈悲”或“博爱”,是很准确高远的目标,无可厚非,但似乎有大而无当之概。只有从各各自我立足点出发,先由“亲吾亲而及人之亲”开始,逐步扩充“仁民”、“爱物”,才有序可行。但要达到这个目的而使“天下平”,首先必须学养达到“尽人之性”、“尽物之性”的“物格知至”。

也就同佛学所说的“如所有性,尽所有性”,然后才能有“大智、大勇”的“大雄”才德。唯有具备这种才德,才可能领导人类文化走向“民胞物与”、“心能转物”,而不被物质文明带向自我毁灭之途。(《原本大学微言》东方出版社)

我们一般普通人的心理行为,如果没有一个可以敬畏的心情,就会容易自我狂放,肆无忌惮。这样一来,从表面看,可以说合于自由解放的原则,但如经过时间的累积,一算结果的总账,就会自食恶果,后悔莫及了。(《话说中庸》东方出版社)

小伙伴如果想进一步了解南怀瑾先生的话,我们特意推荐了几本关于南怀瑾先生的书。

《二十一世纪初的

前言后语》

作者:南怀瑾

索书号:

G52/491

推荐语:二十一世纪初,有感于文化教育之重要,南先生亲自撰成《中国文化教育的自诉》一文,讲述从远古夏商周至清代一脉相承的中华民族文化、历史、教育、生活以及与政治、经济交互影响所产生的演变,叙述清晰扼要,内容发人深省。

《历史的经验》

索书号:

C934/491/2

推荐语:

谋略,中国古代文化又称为纵横之术、长短之术、勾距之术。用现代话讲,就是领导的哲学与艺术。为总结历史的经验,南怀瑾曾就中国古代谋略做过系统讲析,其讲记以《历史的经验》为名。

《孟子旁通》

索书号:

B222.52/491/2

推荐语:

南师对孟子立身处世的人格及其思想影响,作了透彻的讲述。它使读者能在谈笑风生的气氛中,轻松而又深刻地领受中国传统文化的熏习,增长文史知识,获取人生智慧。书末还附有历代《孟子》研究书目。

《论语别裁》

索书号:

B222.2/491/3

推荐语:

《论语别裁》是关于《论语》的讲演录,是台湾著名学者南怀瑾先生以渊博的学识,旁征博引,拈提古今而撰成的。书中对《论语》二十篇的每一段原文,都作了详细而又生动的讲述。不仅有篇章结构、段落联结上的提示,而且有原文义旨以及所涉人文掌故的阐发。

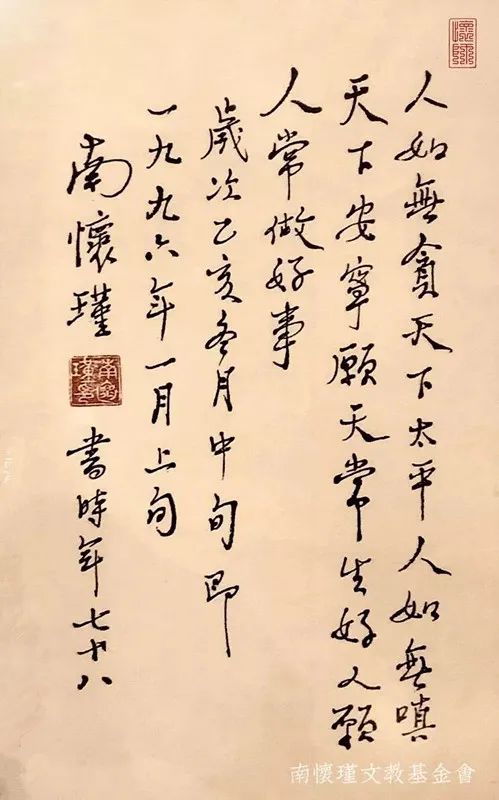

最后以南师的两句话送给大家,以期共勉。

1

END

1

参考资料来源:

百度百科条目

人民网评论

浙江在线 浙江新闻

百度ta说 《最人物》专栏 水镜白龙的文章

海报|柴健胜

推文|刘京进 黄逸楠

审核|西西

杭电图书馆,让阅读成为一种习惯~