普通消费者被银行电话骚扰后维权 成功获赔5000元

一位上海的普通消费者H先生因频繁接到银行电话推销而将银行告上法庭。经过三个月的法律程序,双方达成调解,H先生获赔5000元。

电话推销因其低成本和高覆盖在金融行业非常普遍,但这种行为给消费者带来了极大困扰。H先生的经历提供了一个维护自己合法权益的范本。

今年3月,H先生决定起诉银行。他多次接到该行官方号码打来的推销电话,推销内容包括信用卡贷款、预约分期等。这些电话严重干扰了他的生活,无论工作还是休息,总被突然来电打断。此外,频繁骚扰导致他倾向于拒接所有陌生来电,从而可能错过重要电话。比如,在这次起诉中,他差点习惯性拒接了法官的电话。

H先生曾通过银保监会的小程序“金融消费者保护服务平台”投诉过其他银行,并取得了不错的效果。因此,他也在这个平台上投诉了这家银行,要求不再以任何方式向他推销,并要求分管负责人以上级别领导亲自致歉,赔偿精神损失200元。银行方面回应称已设置推销屏蔽,但仅能通过话务员道歉,无法现金补偿,可给予“小礼品”。H先生认为这样的处置方案毫无震慑力,拒绝了这个提议。

几天后,H先生再次收到该行发来的三条推销短信。他通过小程序再次投诉,将诉求升级为“500元赔偿+公司层面书面道歉”。

H先生查阅了相关法条,发现《民法典》第1033条第一款规定:“除法律另有规定或者权利人明确同意外,任何组织或个人不得以电话、短信等方式侵扰他人私人生活安宁”。有了法律条文支撑,他做好了起诉准备,并在投诉中明确表示了起诉的可能性。银行方面对此更加重视,多次调整赔偿方案,但始终未能满足H先生的书面道歉要求。

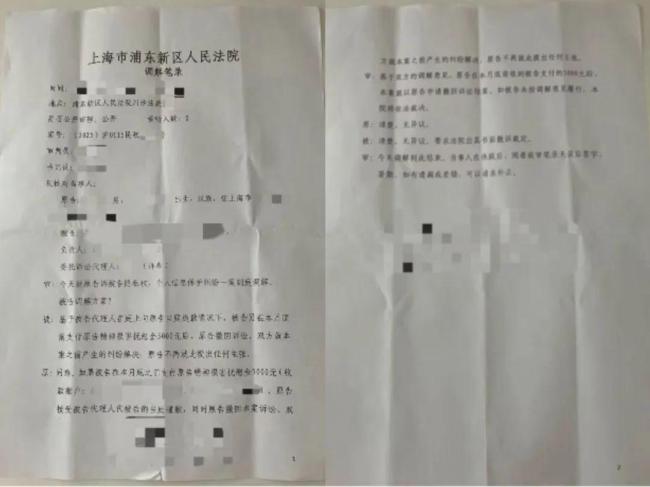

3月22日,H先生向上海浦东新区人民法院正式起诉银行。第一次起诉因材料不足被退回,第二次补齐材料后顺利立案。从起诉到最终调解,整个过程不到三个月。

在开庭准备阶段,H先生查询了所需的证据材料,包括通话记录、短信记录、证明来电号码归属被告的证据等。由于他接到的是400开头的官方号码,证明相对容易。如果来电是员工的个人号码,证明起来可能略复杂,但并非没有办法。

开庭时,对方派了一名法务出席,H先生最初的诉讼请求是500元赔偿加书面道歉。在开庭前夕,他查阅了裁判文书网,发现山东有两个类似案例,最终法院均判赔精神损害抚慰金3000元,并额外支持了诉讼成本。考虑到在诉讼过程中确实产生了误工等成本,H先生当庭请求将赔偿金额变更为3000元,并提交了两个案例作为参考材料。对方法务当庭同意了最初提出的500元赔偿,但希望把书面道歉改为当庭道歉,被H先生拒绝了。

庭审结束,法官未当庭宣判。之后,被告法务补充提交了“用户协议”作为新证据,试图以协议中的条款进行抗辩。但H先生认为,银行与他签署的“格式条款”并未赋予他单独拒绝该条内容的权利,且他已经通过官方渠道明确书面要求停止任何形式推销,之后仍然收到推销短信,这构成了新的违法行为。

开庭约两周后,法官告知H先生,被告同意赔付3000元,但仍无法给出书面道歉,希望更换为登门道歉。H先生依然拒绝了。最终,银行提出将赔偿金额提高至5000元,并承诺出具具有法律效力的书面“调解笔录”。基于此,H先生同意了调解方案。

拿到调解笔录后,H先生将整个维权过程整理成详细指南发布在社交媒体,引起了广泛关注。许多银行从业者也私信支持他,他们同样感到苦不堪言,被迫牺牲休息时间执行不合理的营销任务。H先生希望通过自己的经历让更多人意识到,这种行为是错误的,并开始通过各种途径减少受到的骚扰。对于有意维权的朋友,他的建议是,若对法律流程熟悉且有时间精力去准备,起诉是最有效的方式,但也可以通过主管部门进行投诉。改变一个系统性错误,需要大家共同行动。

相关文章

宫鲁鸣解释张子宇缺席原因 保护球员避免受伤

法阵风战机卖不动怎么就赖上中国了 无端指责引发争议

一飞行器紧急迫降致2人受伤 观光飞行器突发事故

杨紫叉腰撒娇好可爱 剧宣现场萌态十足

韦世豪:我现在角色是帮助年轻人 助力国足新血液成长

巴以冲突持续 众多加沙家庭支离破碎:多个家庭惨遭灭门

非法收受财物超2.7亿 王勇被判死缓 受贿案终审宣判

A股冲击3500点原因为何 港股利好助推

日本公开赛国羽签表 全主力出战挑战强敌

A股逼近3500点放量2453亿 市场震荡走高

亚马尔穿着大连八中球衣 开启中国行

田栩宁粉丝疑在飞机滑行涌入头等舱 追星行为引争议

多地体感温度超40℃ 高温高湿引发健康预警

《恶意》北京首映礼获刷屏盛赞 口碑引爆暑期档

北京餐饮减损新规落地 部分餐饮门店余量食物"盲盒"3折抢

何妨把英女王像换成林则徐像 重塑历史记忆

美财长称将与中方官员会面 推动多领域合作磋商

在美成立新政党需要哪些程序 马斯克组党前景分析

外国船挂五星红旗防袭击?中方回应 公道自在人心

驻意使馆谈旅行团被洗劫一空 警方已开具报失单

- 最新!孙女一家被撞身亡 爷爷悲伤过度离世

- 澳门世界杯首个11比0!张本智和将在小组赛第三轮迎战国乒小将黄友政

- 男子偷学生单车见民警都不还 老大爷“霸气侧漏”

- 女子将轿车五花大绑防止被砸 创意应对获赞

- 维护国家安全人人不能缺席 共筑安全防线

- 五一抢票日历来了 火车票预售启动

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势