关注我们

作者:曦言

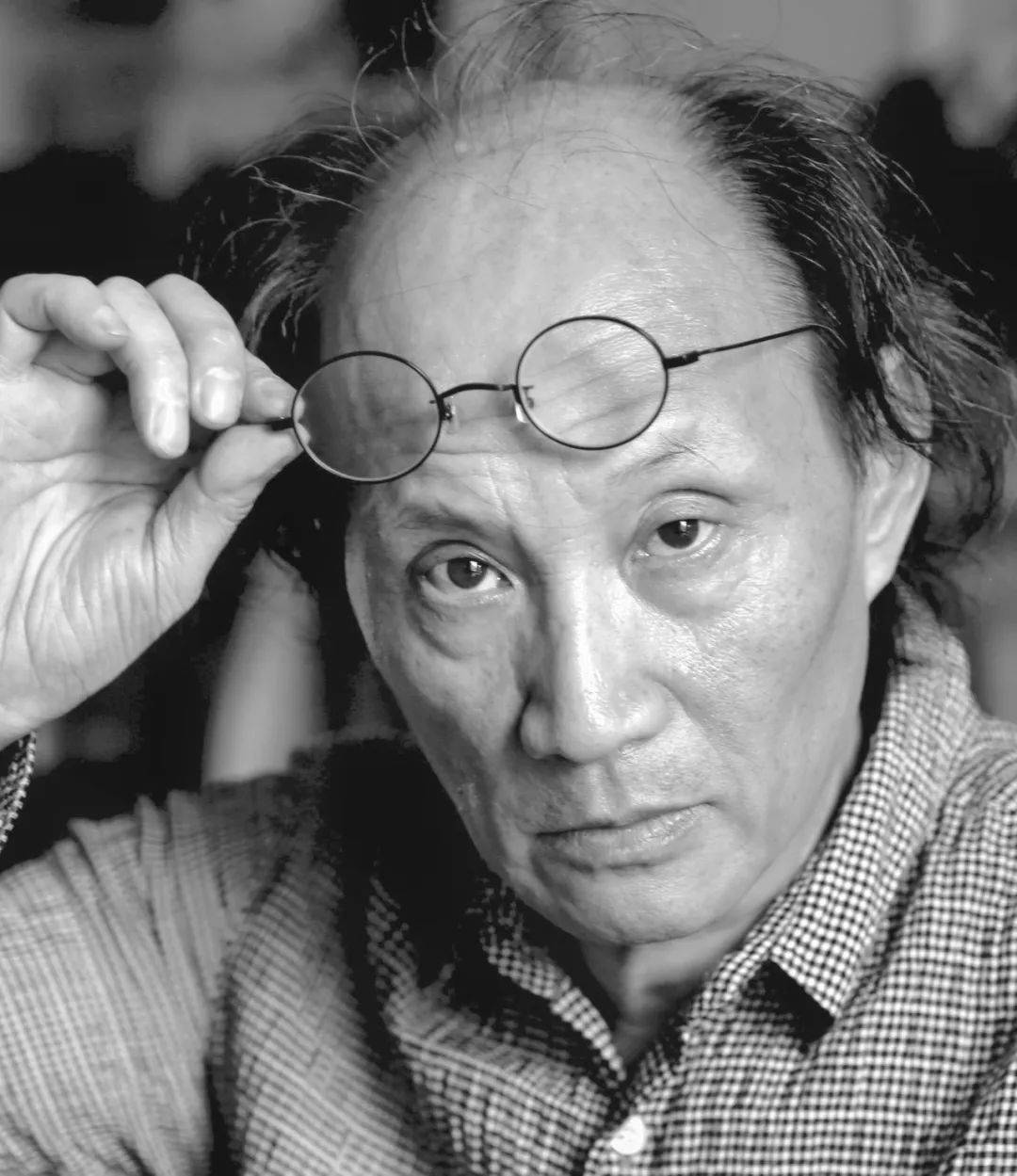

2023年年末,由金宇澄的小说《繁花》改编的同名电视剧登上大荧幕,掀起收视热潮,原著也再度登上畅销书榜单。书中出现最多的词——“不响”,更是屡登网络热搜,成为讨论金宇澄本人及其作品特点时不可忽略的两个字。从事文学创作三十余载,被称为“小说界潜伏者”的金宇澄用平和的态度与点到即止的笔触写就一部部小说作品,于“不响”之下书写烟火人间的百态千声。

从摩登都市到黑土地

金宇澄,原名金舒舒,1952年出生于上海一个知识分子家庭,母亲出身上海的城市新兴家族,曾就读于复旦中文系;父亲在江南出生长大,读书时正遇新旧社会转型,遂积极投身革命,抗战时期在上海参与对日谍报工作。金宇澄出生时,他的父母甫在动荡离乱后会合,过上了相对舒心的日子,而他的出生又相对顺利,所以父母给他起了“舒舒”这个名字。

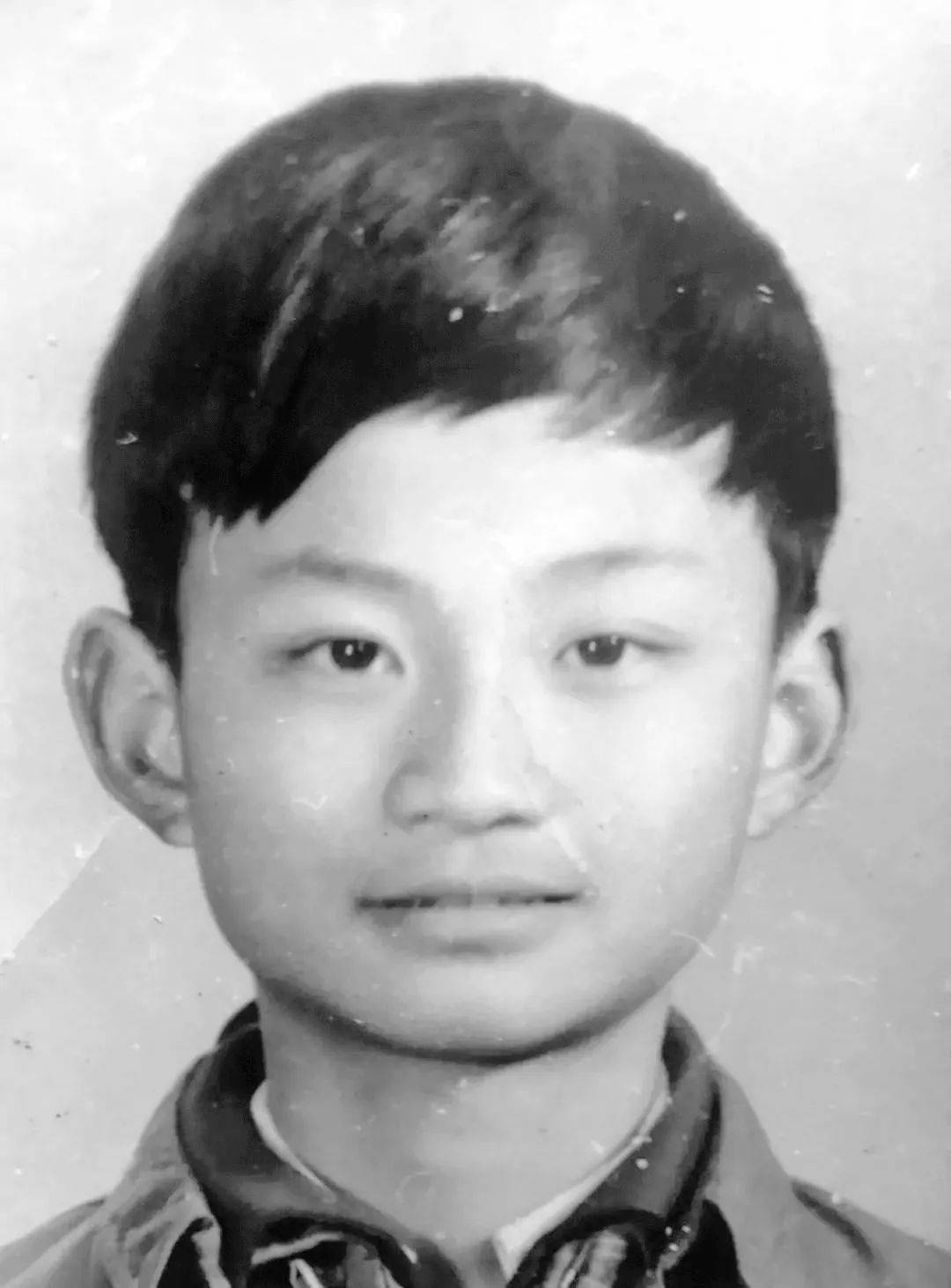

起名本寓意美好,可事实上在金宇澄的家庭里,舒心顺利却未能长长久久。金宇澄出生仅仅三年后,一家人就在当时的政治风波中被边缘化了。20世纪50年代,正值上海就学高峰期,金宇澄至学龄时只进入了一家没有固定校址的民办小学读书。彼时,年幼的他尚无法感受“舒舒”二字背后的含义,入学时进行自我介绍,他只觉得这个名字无论是用上海话还是北方话读都不好听,故而难以开口,而后加之家庭环境与生活方式不断变动,金宇澄慢慢变得沉默起来。

成长期间,安静寡言的金宇澄逐渐成了生活的观察者,他的视角随家庭的不断搬迁而变化,自出生时陕西南路63弄富丽的洋房,辗转到坐落着香料厂、颜料厂的烟尘弥漫的城郊,继而在他14岁时,转移至位于中山北路以北、曹杨路以西一带有着“全国工人第一村”之称的曹杨新村,又在三年后跨越南北,落在了两千多公里外的东北黑龙江。

少年金宇澄

“棒打狍子瓢舀鱼,野鸡飞到饭锅里。”1969年,为响应“知识青年上山下乡”号召,金宇澄前往黑龙江省嫩江一个苏式农场,向留守农场的刑满释放人员学习农业生产。当他扛着被父母塞满了御寒棉被和家乡吃食的老式皮箱,带着地下交流的翻译小说,与各地各省的青年汇聚在这片黑土地上时,首先迎接他的是生活上南与北、城与乡的巨大差异。东北的天地广阔,却也有风雪作常客。家乡温润细雨,到了北方冰天雪地,总让人无所适从。

后来回忆起这段知青生涯,金宇澄不由感慨,东北和上海不同的不只是气候,两个地方在生活方式上也是截然不同的,他甚至还能举出生动的例子:“比如代替抽水马桶的是一个坑,冬天蹲着能看见下面的黄色冰块,清理它就是用洋镐大力刨开,溅出爆破一般的黄色冰雾,不是按冲水开关就消失的。”

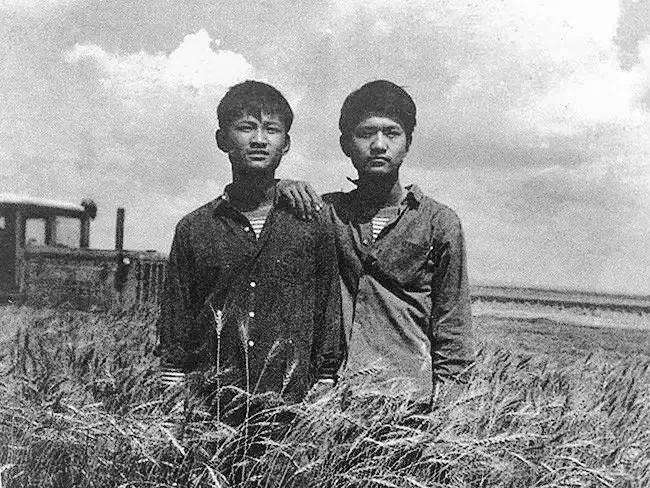

当时的嫩江农场,是一个半军事化的集体,知青们除了干农活,还要接受军事化的管理与训练,半夜急行军也是常有的事。金宇澄在集体里学着站岗、放哨、种地、磨豆腐、做粉条,又砌墙、盖房、装窑、伐木,几乎给当地所有的人家盘过火炕、修过炉子,还学会了骟马、套马,甚至做起了棺材。后来回望这些过往,时隔多年金宇澄依然能详尽描述出诸如“躺进棺材盖上盖子,发现里面不是一般得黑”这样的细节,但言语却能波澜不惊。可这也仅仅是回望,在当下,甫才17岁的金宇澄在东北,带着不适与不安,望不见知青之路的尽头,想家的思绪更加翻涌。金宇澄回忆起上海,一点一滴愈觉清晰,他提笔写信,将信件寄去千里之外的上海遥寄乡情,往昔风物、今日变迁、亲友近况、近来感慨……这些都被他一一写入书信,往来于这一南一北的山长水远间。

金宇澄(右)和哥哥金芒摄于黑龙江嫩江农场

初来务农时,金宇澄把农场里大批劳改犯割麦、继而被整队押上高度戒备的卡车的场景写信讲给父亲,表示自己目睹农场情形大为惊讶,可父亲却没有太多回应;后来逐渐适应,他又去信给他在上海的朋友,描述北方房屋的房顶,还讲解上海不曾有的大炕如何建造,手绘了插图附于信后,把自己的见闻一一记录下来加以分享。而他随后也收到了朋友的回信,信上朋友说,“写得很好,你可以写小说”。

朋友的回信对金宇澄来说无疑是最好的鼓励。这个在奔波北上时还不忘在沉重行李里放入翻译小说的青年人重视精神世界的富足,有了写信记述务农细节这件事作契机,在时下创作环境困难,就连写稿所需的单位证明也无法开出的情况下,金宇澄也仍坚持着,开启了自己的写作之路。农场里的生活,自由相比以往少了不少,琐事却一件接着一件在增多,繁忙的农场作业里,决心握起写作之笔的金宇澄先把自己变作了沉默的观察者和记录者,他观察农场里的一事一物,挤出时间将务农时的真实内容记下来,内心在不停催生出新构思的同时,也热切期待着创作环境逐渐转好。

浮沉动荡,始终“不响”

在东北的时光日复一日,金宇澄逐渐成长,瘦小的青年蹿了个头,身量从一米六长到了一米八,文学的根也在他的内心越扎越深。

1977年,金宇澄务农八年后病退回沪,却仍没有机会以文学为主业,只能以手艺为生,在里弄钟表厂做零件加工工人,业余再替人做些大小家用。80年代初,金宇澄帮忙去给快要结婚的朋友做沙发,他观察着记下其中一个个步骤:“塞麻袋、棕丝进高级面料,打黄铜沙发钉、金丝线”,觉得蛮有意思,待沙发完工,做沙发的手艺他竟也跟着学会了。虽然文学之路仍未铺开,他却保持着观察与记录的习惯,乐观地迎接着生活中的新鲜事物,也迎接着即将到来的时代巨变。

“有多少内容,都被城市淹没和吸收了。上海是大海,容量非常大,看起来平静无波”,回想起改革开放到来时,金宇澄如是说。时代的浪潮翻涌而起,金宇澄所在的钟表厂也在这样的“淹没”与“吸收”里,转型做起了房地产。工厂不在,厂里的机器停工,工人离开,在时代平静无波地改变起个体的生活之时,金宇澄终于迎来了他文学之路上的新机遇。

金宇澄

那是一个下雪的日子,金宇澄有感而发,写下文章回忆北方的大雪。文章一投即中,他随后便被区文化馆录用,自此潜心进行文字工作。而回望金宇澄的青春岁月,所见诸般与文学无关的经历虽成过往,却也将成为其往后年月里文学创作的基石。幼时求学、北上务农、回沪做工……这些经历跨越了南北,勾连起岁月,还将在金宇澄接下来的文学之路上留下痕迹。

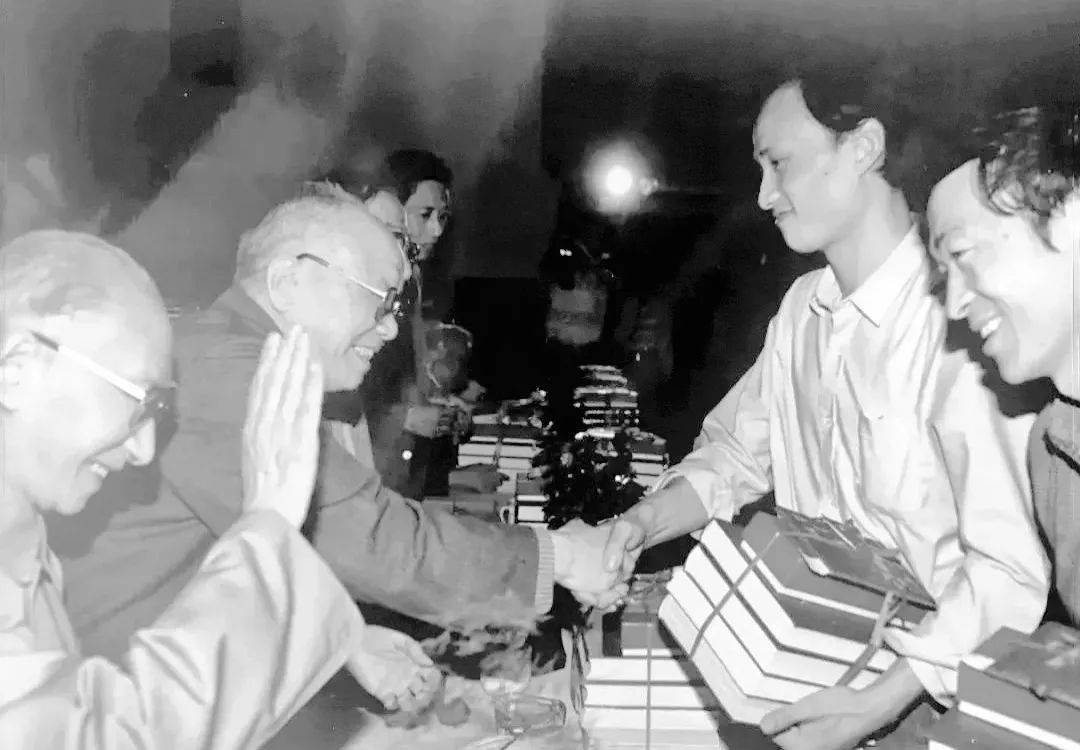

20世纪80年代,上海作协举办“文学青创班”,首届开班是在1986年3月。青创班通过杂志推荐与投稿文章筛选的方式最终确定了二十余位学员人选,金宇澄便在人选之中。转做文字工作后,他先后创作的《失去的河流》《方岛》等短篇小说都在《萌芽》杂志上发表并获得奖项,这时青创班开班,他随班学习、参观、听讲座,在最后集中写作时决定将自己在东北的经历作为蓝本再完成一部短篇小说,作为自己的结业作品。

青创班的集中写作是在宁波宁海县的一间招待所里进行的,招待所依山而建,环境相对单一。有学员写不出内容时就选择出去爬山,也有学员选择把自己关在住所里喝酒来释放压力。金宇澄也选择把自己关在住所里,如他形容自己时所说一样,“我可能是那种被逼才会完成的人”。

1986年,金宇澄获得《萌芽》文学奖

首届青创班学员二十多人,最终产出结业成果的有三人,他们的短篇小说被刊登在《上海文学》杂志上,其中金宇澄所写的《风中鸟》更是获得了1988年《上海文学》小说奖。这部小说取材于他在北方的经历,一如他此前作品《方岛》中收录的大部分中短篇小说,都在记叙他的东北往事,其行文里透着浓郁的东北地域特征,这让当时的许多人一度以为他是一位东北作家。

说起这些带着浓浓东北味儿的小说的成篇经过时,金宇澄又想到了自己务农期间做棺材的经历,借《风中鸟》里的情节,他把写作灵感比作一口丑陋的旧棺材:“就是这口棺材的逐渐变丑,变的过程,棺材被风吹雨打,开裂,肮脏,无论如何却必须完成它的使命,也就有了戏剧性效果。”金宇澄觉得,在《风中鸟》的写作过程中,他拥有一种最好的写作状态,这种状态不是封闭的,而是把自己打开,写作的目的也不是说教,而是诉说,就像他在东北记叙务农生活时,想要把自己经历的事讲给朋友听一样。

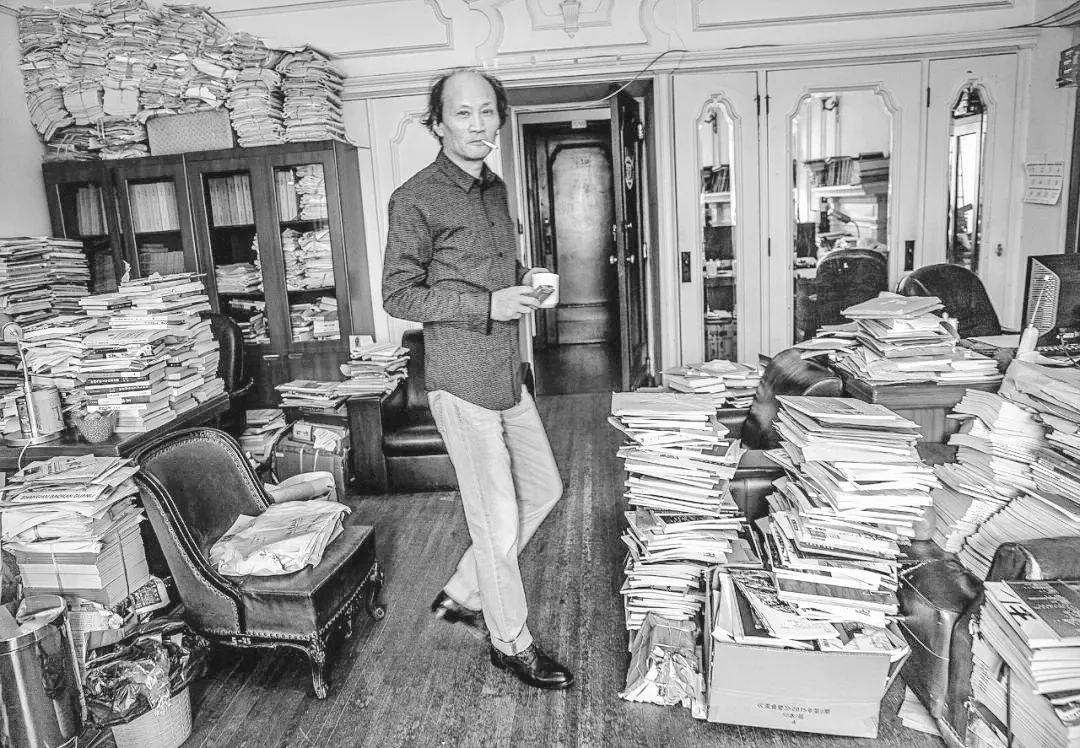

《风中鸟》获奖的这一年,金宇澄被调入《上海文学》杂志社工作,在正值国内文坛百花齐放的年代里,年过而立的金宇澄白天当编辑,晚上则继续自己的写作,希望可以在文学创作领域迈上新的台阶。可此时的他愈发挑剔,写的句子几经修改仍旧不能让自己满意,先后写成的作品也没有引起读者的太大反响。

90年代,出国热兴起,此时的金宇澄也被朋友邀请出国到新西兰寻找机会,不时就会有人对他说“怎么样?出去看看?”眼前是一个接一个的饭局,各方来客推杯换盏,聊得热络,可即使有老友相劝,即使只要肯在文学道路上易辙而去,就能获得新的发展机会,金宇澄仍没有改变生活的重心,他虽不多言,却始终对浮华保有自己的一份态度。这态度若套用他后来的作品《繁花》中最常用的句式来说就是——金宇澄“不响”。

2012年,金宇澄的小说《碗——死亡笔记》成书,此后几年,他又有多部小说和随笔集《洗牌年代》相继与大众见面,一路不声不响、埋头潜行的他渐渐被人们熟知。

父亲走后,才开始懂得父亲

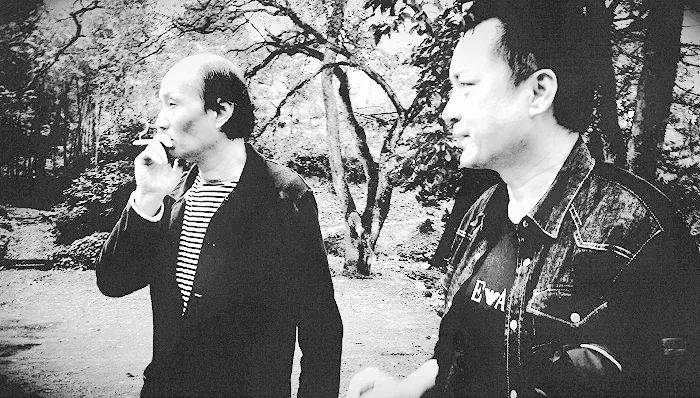

2013年,金宇澄的新作《繁花》问世,这部经历了他数度修改打磨的长篇小说甫一发行,便引起了强烈反响。小说用方言叙事和白描的写作手法展现了上海二十世纪六七十年代和八九十年代的城市记忆,被著名编辑、作家程永新比作是“一座与南方有关、与城市有关的人情世态的博物馆”。值得一提的是,这座“博物馆”的建立,也与程永新有很大关系。

《繁花》原名《上海阿宝》,最初是一部网络连载小说。成书前的两年,金宇澄以“独上阁楼”为笔名在网上发帖,叙述自己亲历和目睹的人与事。收到了网友的热烈回应后,金宇澄写作热情高涨,不断上网更新,偶遇家里电脑不凑巧坏掉,他也不愿停下,而是跑去网吧,到凌晨仍继续写作。他持续更新5个月,最终写成了33万字小说的初稿,而后他把稿件交给了《收获》杂志,杂志社里接收审稿的人正是程永新。程永新看过稿件后,建议金宇澄在故事叙述上改用普通话,人物对话中可以保留上海方言的韵味,但要避免外地读者难懂的上海话拟音字,一定要让北方的读者也能看得懂。

金宇澄(左)和程永新(右)

听取了程永新的建议,金宇澄重新捧起小说,用上海话读一句,再用普通话读一句,仔仔细细地做了很多调整。刊登前,作家程德培应程永新之邀试读,觉得这是非常精彩的文字,专门为之写了评论文章,还把金宇澄以往的作品全部看了一遍。

《繁花》开始在杂志连载后,所引起的讨论度节节攀升,有关的反馈以电话、信件、邮件等不同形式自各地而来,更有许多职业作家在见到程永新时都专门与他聊起这部小说。次年,《繁花》单行本出版,先后拿下了多个小说奖、文学奖。两年后,金宇澄凭借《繁花》斩获茅盾文学奖,在务农时期与他通信、鼓励他进行文学创作的老友专程自海外来信祝贺。多年来,友人身居海外,未尝知悉金宇澄回沪后的种种经历,却依旧能理解金宇澄的坚定与热爱,在信中对他写道:“你当充分享受你的快乐。”

对于小说,金宇澄曾说:“我觉得,虚构、非虚构,应该有留白,才会给作品一种特别的生命力,这生命力就是它有了很多可能性,让读者自己还原。”《繁花》中,金宇澄将白描手法一用到底,涉及人物情绪之处几乎全用“不响”二字表达。有读者做了粗略估计,《繁花》通篇共出现过这两字不下一千处。“不响”是留白,就像《繁花》扉页上印着的那句“上帝不响,似一切全由我定”一样,它替金宇澄平静地揭开书题之下“花开花落终有时”的寓意,暗藏起对主角命运起落兴衰的渲染,却让不少读者在看完全书后生出无限感慨,扼腕叹息。

《繁花》这部代表作问世时,金宇澄已年过六旬。在属于他的人生历程中,波澜一次次地造访,而他却从来平和以待。也是在2013年,当《繁花》在网络与现实激起的热度持续走高时,金宇澄的父亲溘然长逝。这位曾经战乱中真正的潜伏者,曾潜行在抗战时期的家国动荡里,也一路伴随着金宇澄,潜行在他的文学创作和回忆里。

金宇澄在《上海文学》杂志社办公室

在金宇澄印象中,父亲在世时鲜少提起往事,却总是独坐桌前写字,也总寄信给当年一同参与情报工作的友人。父亲故去后,金宇澄常陪伴母亲翻看老照片,以抚平母亲备受打击下大坏的情绪。尘封的岁月随着旧相册被翻开,在母亲的讲述里,金宇澄才真正了解到父亲曾经历过怎样跌宕起伏的惊险人生,在父亲的遗物中,他找到了“1942年的狱中通信”“1953年调查监狱制度的报告”等等这样一些与“坐牢”有关的资料,恍然间想起了在东北时自己把初到劳改农场的所见所闻写下来去信给父亲的事,才明白原来坐牢种种,在父亲的特工生涯里已然经历过,也懂得了当年父亲收信后未做太多回应,是担心他受到影响,想要教他不去渲染苦难和黑暗,对生活常抱信心。

故纸旧照中,金宇澄回望父辈岁月,把了解到的许多父亲曾经从未多言的过往整理成文,发表在《生活》杂志的《家书》别册上,文章的题目起为《一切已归平静》。文章的结尾,金宇澄对于父亲的描述是“开了灯,伏在《廿四史》缩字本前,用放大镜看那些小字。他已经八十岁了,他聪敏、沉着、自尊,在漫长的人生中,已无法再一次寻找他年轻时代的神秘未来,只能在放大镜下,观看密密麻麻的过去”。

那些真实之旧事在他笔下又作虚幻之新生,成为他在《一切已归平静》基础上扩充的、讲述父辈故事的纪实小说《回望》。2016年年末,《回望》写成,金宇澄接受媒体访问,对方向他提出的最后一个问题是新一年的愿望是什么?金宇澄脱口而出——希望每一天都平静地度过。

否极泰来,“繁花”盛开

2017年,《回望》正式出版发行,金宇澄又被鲜花与聚光灯簇拥着重新回归大众视线。有媒体形容金宇澄黑衬衫、黑墨镜的低调打扮,说他难得笑笑,要形容“酷”还是有点困难,却极持重,像一只老猫。三年后,《繁花》的同名电视剧开拍在即,大众视野里又多了一位同样戴着黑墨镜的导演,王家卫。

王家卫执导筒,“慢工出细活”是出了名的,就连听说王家卫先他一步买下版权的导演娄烨都可惜地感叹道:“《繁花》要是给我拍,明年就能上映了。”王家卫“拍慢戏”的特点摆在那里,可金宇澄偏偏就是愿意等,他和许多王家卫的影迷一样,都笃定王家卫就是拍摄《繁花》的最好人选,说王家卫的影像,最能捕捉到上海味道。

独上阁楼,最好是夜里。《阿飞正传》结尾,梁朝伟骑马觅马,英雄暗老,电灯下面数钞票,数清一沓,放进西装内袋,再数一沓,拿出一副扑克牌,捻开细看,再摸出一副。接下来梳头,三七分头,对镜子梳齐,全身笔挺,骨子里疏慢,最后,关灯。否极泰来,这半分钟,是上海味道。

这是小说《繁花》的开篇。说起“上海味道”,金宇澄与王家卫结缘的时间点又被提前了不少。早在《繁花》小说的开篇写作中,金宇澄就已引入了王家卫的电影《阿飞正传》,随后又描述电影收尾的半分钟里主角的举止形容,说“这半分钟,是上海味道”。事实上,上海元素在此前王家卫的电影里也常有出现,而王家卫本人除去香港电影导演这个被大众熟知的身份外,也是一位“老上海”。他在上海出生,60年代随父母移居香港,自此与留在上海的兄姐之间就只余书信往来。这经历与《繁花》中主人公的哥哥极为相似,以至于王家卫在读罢原著见到金宇澄时,激动地握着他的手说:“你写的,就是我哥姐的故事。”

王家卫(左一)与金宇澄在香港书展合影

王家卫的哥哥姐姐与《繁花》中的人物几乎是同一代人,小说可以帮助王家卫更好地了解他的哥哥姐姐在上海的经历。于他而言,《繁花》有着特别的意义,它让其他城市的读者有机会了解上海的地域文化,更填补了许多和他一样离开了或离开过的人对于上海记忆的空白,这也正是他想要去改编这部小说的重要原因。

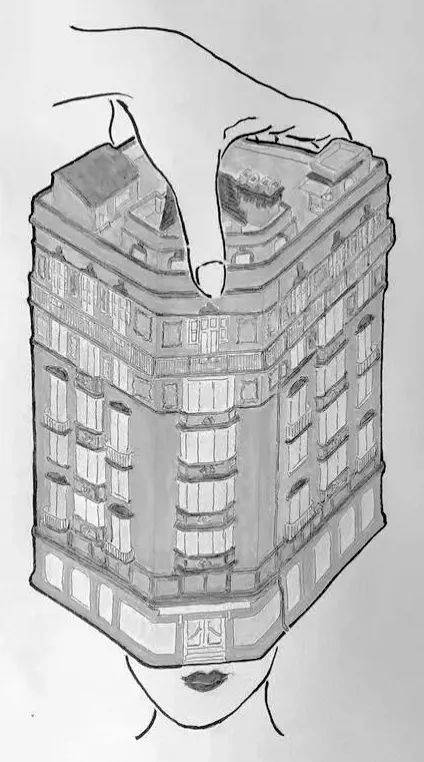

《繁花》的故事,让王家卫意犹未尽,而另一边,金宇澄也正筹备着他的《繁花》同名画展,想通过画作表达小说中言不尽意之处。自从青年时期南北通信时开始习惯性在每封信后附上插画,这些年,金宇澄一直“左手写作,右手画画”,绘画作品已近500幅。2023年11月,《繁花》画展在上海东一美术馆开展,向来低调的王家卫现身展览,在看过一幅幅金宇澄所画插图手稿后,感慨金宇澄能“螺蛳壳里做道场,一笔胜过万千兵”。

金宇澄的绘画作品

继小说《繁花》掀起海派文学与城市记忆的浪潮后,其同名画展、电视剧的推出,又使这波浪潮在如今不断翻涌高涨。2023年年末,电视剧《繁花》登上大荧幕,引发新的讨论热潮,直至电视剧收官,话题热度依旧不减,“不响”二字更是多次攀上了网络热搜数一数二的位置。

风过有迹,花开无声,当“繁花”又一次在金宇澄的人生中开绽时,他面对大众,还是一如往常般随性平和。或许“不响”所对应的,正是这样平静的状态。可谁又能说,这样的平静之中,便一无波涛沧澜可观?“不响”之下,就听不到烟火人间的百态千声呢?

来源:各界杂志2024年第4期

监制:刘小龙

审核:刘 菁

责编:李 旌

编辑:史 音

制图:贾 怡