百元助听器正偷走1.2亿老人的听力 劣质产品隐患重重

周末回家时,张女士被客厅震耳欲聋的电视声吓了一跳。68岁的母亲像个做错事的孩子,慌忙拿出一个小盒子:“没事,妈买了这个……”那是一个网购的“智能助听器”,只花了129元。

一个月后,母亲开始抱怨耳朵里总有“知了叫”。医生检查后发现,老太太的听力比半年前恶化了30%。这些电商平台月销过万的“助听神器”很多都是小作坊用手机喇叭零件组装的,只会粗暴放大所有声音,把邻居装修声、马路鸣笛声和亲人说话声一起轰进老人脆弱的耳蜗里。

许多老人像张女士的母亲一样,因为怕被说“老糊涂了”,宁愿偷偷网购这些“隐形助听器”,也不愿让子女陪着去正规机构验配。结果省了几百块钱,却赔上了后半辈子的听力。行业专家警告:助听器是医疗器械,未经专业验配的劣质助听器只会加重听力损伤。

电商直播间里,主播正卖力吆喝着售价仅99元的“智能助听器”。但这些宣称“一键解决听力问题”的产品,很可能正在悄悄摧毁老人的听力健康。调查发现,市面上至少有15款这样的助听器:有的打着“辅听耳机”幌子,实则连医疗器械注册号都没有;有的号称“智能降噪”,本质就是个劣质扩音器。更夸张的是,四家不同品牌的“601”耳背式助听器竟共用同一个注册号,价格却从98元到304元不等。

优质助听器频响范围可达50Hz~8000Hz,覆盖大部分言语频段;劣质产品频响范围常局限于200Hz~4000Hz,无法还原高频语音(如“s”“sh”等辅音)。长期佩戴此类产品,老人可能因高频听力补偿不足,导致听觉中枢对高频信号识别能力退化,加速听力衰退。此外,优质助听器降噪率通常达60%以上,而劣质产品降噪率不足30%。长期在噪音环境中使用无降噪功能的助听器,会使老人为听清声音过度放大音量,导致内耳毛细胞疲劳,听力下降速度比正常情况加快2-3倍。

监管滞后让乱象愈演愈烈。关键指标检测缺失,处罚力度不足,违法成本低得可笑。商家深谙老人心理,广告直击痛点,“实惠”的幌子下,劣质产品正悄悄偷走父母的听力。讽刺的是,百元助听器退货率仅5%,不是质量好,而是老人太能忍。市场上充斥着“半路出家”的验配师,让本就不专业的购买过程雪上加霜。

当前助听器市场正陷入恶性循环:山寨产品疯长,每卖出10台助听器,就有7台是劣质的“声音放大器”。这些成本不足百元的电子垃圾,以“模拟机”冒充“数字助听器”,披着“高科技”外衣招摇过市,让整个行业陷入“劣币驱逐良币”的泥潭。低价劣质产品盛行、公众认知存在误区、助听器渗透率不足,这些因素交织在一起,让助听器市场陷入怪圈。

面对困局,新一代老年人开始摒弃陈旧观念,愿意为“听得清”买单。这股消费觉醒正在催生一个千亿级的蓝海市场。嗅觉敏锐的企业纷纷行动起来,智能降噪、骨导技术等黑科技纷纷登场,让助听器从“笨重的医疗设备”变身“时尚的智能穿戴”。

左点等企业以蓝牙耳机形态重新定义助听器,打破了传统设备的刻板印象。其将骨导技术应用于专业助听领域,为部分听力困扰的老人提供了更舒适的选择。凭借定制化芯片和新算法,在增益调节、续航能力、防啸叫和环境降噪等核心性能上实现显著跃升,力求还原更清晰自然的声音。更重要的是,其“智能一键操作”的极简设计充分考虑了老年用户的使用习惯,为助听设备注入了温暖的“适老灵魂”。

要真正打开市场,不仅需要前沿产品和优质体验,还需要完善监管体系、打破认知壁垒、提升服务体验。随着监管收紧,山寨产品生存空间正被压缩。正规厂商通过“扫码验真”等功能建立信任背书,赢得用户的关键一步。打破认知误区同样重要,科普动画和智能问卷能让复杂的参数选择变得简单明了。技术对服务模式的颠覆也令人期待,老人足不出户就能获得专业验配指导,AI算法会根据个人听力曲线自动优化参数,就像给耳朵定制“声音滤镜”。

未来已来,让我们共同期待国产助听器重新定义“听得见”的幸福。

相关文章

安徽男子到河北旅游遭“彩信轰炸” 文旅宣传引争议

4万人演唱会带动4500万消费,“演唱会经济”带火地方文旅? 城市文旅新引擎

又改口了 特朗普:不会赦免农场的非法移民

《锦绣芳华》的宣传活动中李现抓杨紫手那一下好甜

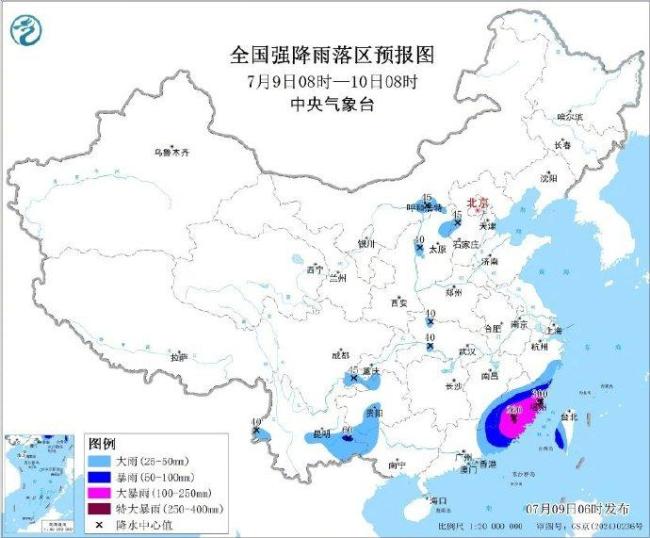

中央气象台7月9日发布暴雨黄色预警 多地迎强降雨

民政局搬到音乐节可现场领证 浪漫氛围中便捷结婚

天水幼儿园多名老师血铅超标 食品污染成因查明

尖子生沉迷手机高考失常被扫地出门!

女子连续一周被邻居冒用地址点外卖 邻里奇葩行为大赏

172件希腊出土文物来四川了 古希腊文明之旅启幕

妻子去世后丈夫称太痛苦2年没回家,10岁女孩:爸爸,我很想你

弗鲁米嫩塞0比2切尔西 新援双响助力晋级

小米两篇论文入选ICCV2025 创新技术引领未来

美一地频现尸体 居民怀疑有连环杀手 湖泊成谜团中心

医生分析女子坐11小时飞机后猝死 久坐引发肺栓塞警醒众人

“丹娜丝”3次登陆中国 将深入内陆 多地暴雨预警

电芯供应商安普瑞斯注销新公司 充电宝召回风波持续

物业费谈不拢 多家物业公司宣布弃管 降费潮引发撤场风波

幼儿园用彩绘颜料制作食品 为吸引生源竟违法添加

国乒今日将出战5场比赛 多场焦点对决即将上演

- 2025年一季度我国货物贸易进出口10.3万亿元人民币 外贸平稳开局创新高

- 多地政策“组合拳”加力稳楼市,二季度有望成为政策优化的重要窗口期 市场回暖基础进一步夯实

- 教授因同名范冰冰被指蹭流量 名字引发热议

- 北电分数线!北京电影学院关于2025年艺术类校考本科招生专业终试成绩查询的通知

- 一老人遭发狂黄牛顶撞后去世 悲剧引发深思

- 张本智和打出澳门世界杯首个11-0 完胜埃及选手

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势