这几天,大家的朋友圈都被一件事刷屏了:地球那头儿,又发诺贝尔奖了……

谁呀?谁隔着屏幕说:“反正我也拿不着”呢?

尽管小当我也拿不着,but我坚信:

凭什么一年一年的,我只能眼巴巴地看着地球那头儿,大神们得奖?

虽然我拿不到诺贝尔奖,但是不能阻止我拿诺贝尔奖干点什么!

那我一个普通人,能拿诺贝尔奖干点什么呢?

能吃x能吓唬孩子

诺贝尔奖真的能吃!

而且你每天都在吃,一天三顿不落——就是维生素!

早餐吃的牛奶、面包里含有维生素B,正餐吃的胡萝卜里含有维生素A,蔬菜、水果里含有维生素C,莴苣、甘蓝和菠菜里含有维生素K。而发现,以及对这些维生素的研究,都曾获得过诺贝尔奖。

比如荷兰病理学家艾克曼就因为发现维生素B,获得1929年诺贝尔生理学或医学奖,英国生物化学家霍普金斯因为发现维生素A而一同获得1929年诺贝尔生理学或医学奖。

惊不惊喜?意不意外?敲开心,有木有?嗯,诺贝尔奖还能吓唬(教育)孩子。

在大航海时代,水手们很容易得一种坏血病,由于不知如何医治,死亡率很高。

1498年5月,葡萄牙人达伽马第一次到达印度。他出发时带了160个船员,到印度时,已有100多人死于坏血病。1577年,一艘西班牙帆船被发现漂流在马尾藻海的海面上,船上所有的船员都死于坏血病。

一时间,号称能治疗坏血病的药物五花八门,可到底哪个能救人一命?

1747年,英国人詹姆斯•林德做了一个实验:他找了12个患坏血病的海员,除了正常的食物供应外,他给不同的人使用不同的药方,看哪种药方更管用。

在他的药方中,包括柠檬、苹果、醋、海水……最终他发现,吃柠檬的那个海员康复得最快,于是认识到,柠檬里有一种物质,可以治疗坏血病。

由于柠檬是酸的,所以把这种物质称为抗坏血酸。抗坏血酸就是我们说的维生素C。

学贯中西的人,立刻就来了疑问:郑和七下西洋,怎么没听说有什么坏血病?

答案是:中国人都是爱吃蔬菜的乖宝宝!

大航海时代的欧洲,之所以会出现坏血病,是因为远洋轮船能携带的食品有限,蔬菜、水果又不易保存,船员们吃不到新鲜的蔬菜、水果,身体长期补充不到维生素C。

郑和七下西洋,随船携带了大量的蔬菜、水果,所以没有爆发坏血病。

下次遇到孩子挑食、不吃蔬菜,知道可以有理有据地说点啥了吧?

还能和娃过招

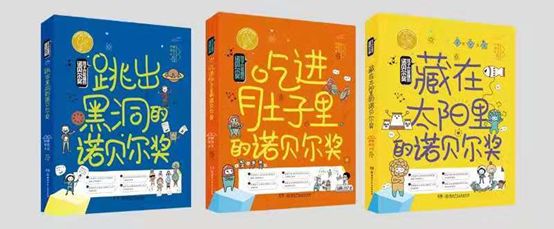

以上故事出自《孩子也能懂的诺贝尔奖》——用小学生能懂的语言讲诺贝尔奖的书。

这是国内第一套为孩子们系统介绍百年诺贝尔奖中三项自然科学大奖的知识和成就的科普读物。书中将传记、故事和科学知识融为一体,带孩子全面了解诺贝尔奖得主背后鲜为人知的故事。

作者用准确严谨又通俗易懂、生动幽默又富于感染力的语言,讲述了诺贝尔奖得主做出重大发现的曲折历程,在引人入胜的故事里穿插科学知识,把科学发现融入广阔宏大的人文画卷:

DNA发现过程中的误入歧途和拨云见日;

石墨烯诞生过程中的童心未泯和不落窠臼;

李政道和杨振宁获得的第一个华人诺贝尔奖,从质疑无数到一锤定音;

维生素的发现则与大航海时代紧密相连。

每个诺奖得主的故事都各具特色、精彩绝伦,闪耀着人性与智慧的光芒。

从中,孩子可以学到顶尖科学家的思维方式和超群智慧、诺奖得主成长过程中的坚韧毅力和自信从容,从而激励孩子从小立志的信心,打开孩子大气宽广的视野,熏陶孩子笑对输赢的品格,培养孩子追求卓越的精神。

《孩子也懂的诺贝尔奖》(全三册)

适读年龄:7-14岁

湖南少年儿童出版社 出品

节选

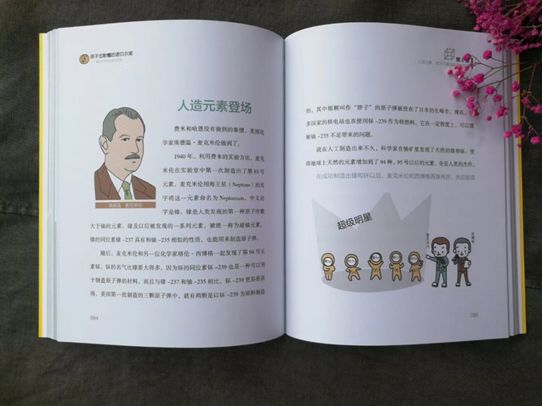

人造元素登场

费米和哈恩没有做到的事情,美国化学家埃德温•麦克米伦做到了。

1940年,利用费米的实验方法,麦克米伦在实验室中第一次制造出了第93号元素。麦克米伦用海王星(Neptune)的名字将这一元素命名为Neptunium,中文名字是镎。镎是人类发现的第一种原子序数大于铀的元素。镎及以后被发现的一系列元素,被统一称为超铀元素。镎的同位素镎-237具有和铀-235相似的性质,也能用来制造原子弹。

随后,麦克米伦和另一位化学家格伦•西博格一起发现了第94号元素钚。钚的名气比镎要大得多,因为钚的同位素钚-239也是一种可以用于制造原子弹的材料,而且与镎-237和铀-235相比,钚-239更容易获得。美国第一批制造的三颗原子弹中,就有两颗是以钚-239为原料制造的,其中那颗叫做“胖子”的原子弹被投在了日本的长崎市。现在很多国家的核电站也在使用钚-239作为核燃料。它在一定程度上,可以缓解铀-235不足带来的问题。

就在人工制造出来不久,科学家在铀矿里发现了天然的镎和钚,使得地球上天然的元素增加到了94种。95号以后的元素,全是人类的杰作。