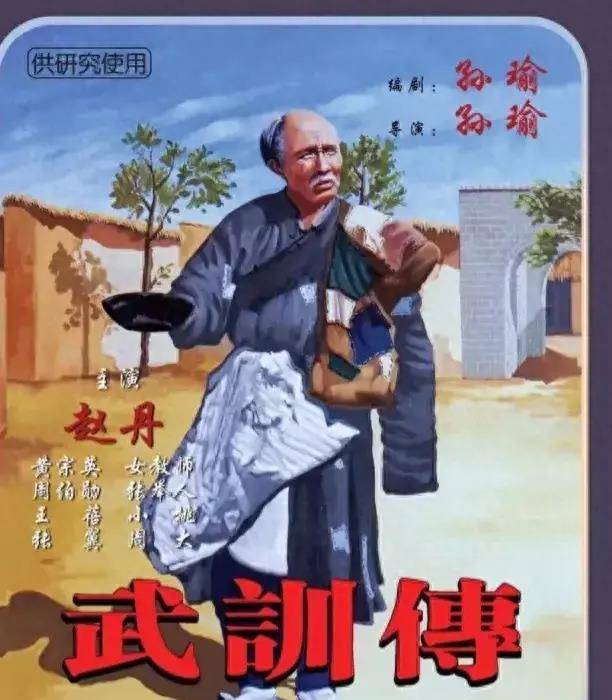

上个世纪50年代,电影《武训传》刚上映时轰动全国,曾被评为年度十佳影片。

然而谁能想到,仅半年后该影片就被禁播,直到61年后才可供研究使用。

可是有看过这部电影的人曾说:“简直可以媲美《辛德勒名单》的片子,在当时也许能拿到奥斯卡最佳影片。”

那么,《武训传》到底是一部什么样的电影?为什么要对它禁播呢?

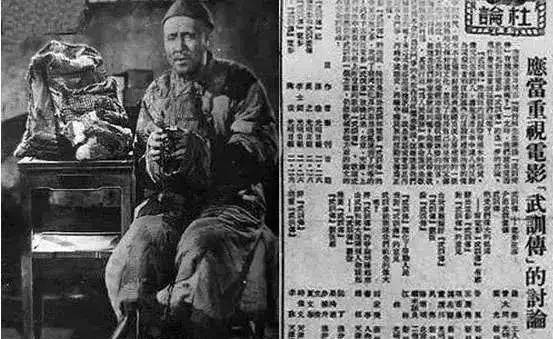

1951年5月20日,《人民日报》上发表了毛主席的一篇文章《应当重视电影<武训传>的讨论》。

很快,《武训传》批判运动在全国轰轰烈烈地开展起来,与之有关的创作人员也人受到打击和牵连。

提起这部电影,那不得不说一下电影主人公——千古乞丐武训。

武训,1838年出生于山东一户贫苦人家,原本是没有名字的,只不过在姊妹间排行老七,大家管他武七。

7岁那年,家乡闹大饥荒,家里顶梁柱父亲活活饿死,让本就摇摇欲坠的家更雪上加霜。无奈之下,武七随着母亲外出讨饭,但没过几年,母亲也惨死在街头,武七彻底成了孤苦伶仃的孤儿。

然而,他人穷志不短,武七虽然没钱上学,但他会在私塾外偷听,不过经常遭人欺负。

后来他拿了讨饭积攒碎银子,兴冲冲来到学堂报名,谁知道很快被泼了一盆冷水:“看你脏兮兮的,赶紧滚!你也配念书?”武七只好哭着离开学堂。

为了填饱肚子,他来到地主家做童工,每天起早贪黑、任劳任怨地干脏活累活,可依旧没能改变自己悲苦的命运。

地主欺负他不认字,就伪造了账本,无故克扣三年的工钱,并且污蔑武七偷了钱,将他绑在房梁上结结实实毒打了一顿,然后赶了出去。

武七受到了不公的待遇,他被打地奄奄一息,只好委身一个破庙养伤,足足饿了三天三夜。

在世人看来,武七疯了,他嘴里总是念叨着一句话:“别看我讨饭,早晚修个义学院”!

要建学校?这不就是疯话吗?大家都认为他受到了极大刺激,纷纷嘲笑他,骂他:“你白日做梦,痴心妄想,天下第一笑料!”

然而武七却不以为然:“咱们走着瞧!”

很快,武七将头发剪掉换了钱,跑到父母坟上大哭一场:“爹,娘,不孝儿子最后一次来看你们了。”

磕了三个响头,武七毅然离开,踏上了讨伐、卖苦力的道路。

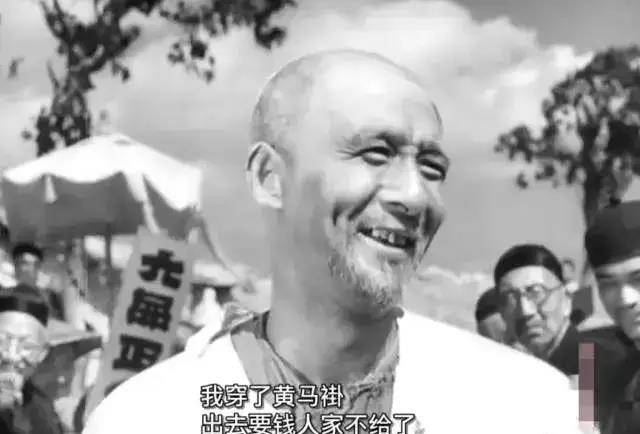

武七除了讨饭填饱肚子,就是吆喝着出卖劳动力:出粪、铡草、拉砘子来找,只要给钱就干,多辛苦都无所谓。他为了实现宏伟目标宁可被人当牲畜去用。

尤其武七还用自虐方式博取大家好奇,换得一点点赏钱。比如吃下砖头、蝎子等,简直令人不敢直视。

可以说武七将尊严彻底丢弃,只为一个目标:赚钱办学,让劳苦大众孩子都能认字。

他拼命赚来的钱,一分都没有舍得花。他自己平时就吃霉烂的和糟糠菜根,有人劝他自讨苦吃,而武七不以为然道:吃得好,不算好,修个义学才算好。

一晃十多年过去了,30多岁的武七和哥哥们分了家,几亩薄田换做百吊钱,拿到了人生第一大笔钱。

随后武七就找了一个可靠的人帮他放贷生息,好为办义学储备更多的钱。

时间一晃又几二十年,50岁的武七在这一年办成了一件特有尊严的大事。

1887年,他拿出自己积攒的3000多吊钱血汗钱,在柳林镇筹建了一座义学学堂,足足20间房,非常气派,由此成为中国历史上第一个乞丐办学人。

那么学校有了,还需要配备师资力量。武七打听到柳林镇杨进士是个正直的人,于是立马跑到杨家,在门口跪了3天,终于将杨进士请进了学校。

1889年春,柳林镇的崇贤义塾终于开学了,那天武七大办宴席宴请乡亲们,大家都在桌上谈笑风生,而武七却站在门外伺候,并且对来客磕头致谢。

更令人动容的是,老师缺课,他下跪老师,学生不好好学习,他下跪学生,至此老师再也不敢懈怠,学生个个很用功。

可以说,有人跪下丢掉了尊严,而武七的跪下却赢得了尊重。

一晃三年过后,武七又办起了第二所义学,让更多的孩子上了学。

除此之外,每逢家乡遇到灾情时,武七也会倾囊相助,就这样,他不再是人人唾弃的乞儿,而是远近闻名的大善人。

武七的善举很快被传遍天下,也瞬间轰动朝野。清政府为他立传著书,光绪皇帝颁布“乐善好施”牌匾,并赐他名,从此,武七有了自己响当当的名字:武训。

此后,武训又在临清创办了第三处义学院。然而他彼时已经老态龙钟、疾病缠身,为了将钱都省下给学院,他不吃药只喝清水,最终于1896年4月23日离开了人生。

可以说自清末到20世纪40年代,武训的大义举动受到了很多人的推崇,尤其是众多文化人把武训作为人生楷模,努力弘扬武训精神,如梁启超、蔡元培、陶行知 等人。

1944年期间,陶行知先生把一本《武训先生画传》赠送给电影导演孙瑜。他随即被武训行乞兴学的故事深深打动了,立刻着手写作电影剧本《武训传》,次年即完成“剧情梗概”。

1948年1月全剧本完成,由国民党政府的“中国电影制片厂”拍摄。然而由于资金问题,电影厂也暂停了4个月的拍摄,直到1949年2月,孙瑜加入“昆仑营业公司”,后者此时从“中制”收购了《武训传》版权和已经拍摄好的胶片,于是继续拍摄,至1950年底完成。

当时影片首先由华东局领导饶漱石等审看,获得通过。随后受到鼓舞的孙瑜,带着新拷贝来到了北京,于影片公映之前给周总理写了一封信。周总理当天晚上就和朱德等领导在中南海观看了《武训传》。

其实电影《武训传》的拍摄并非是一项单纯的商业行为,是属于中国中国领导下的国统区革命文艺运动的一部分。不过那时候已经建立新政权,这使得孙瑜不得不根据周总理的意见对影片进行重新定位并且修改。

不过,最终的结果是,现场放映效果很好,获得了很多人赞同。

说到底,《武训传》影片确实非常普通,只不过讲的是一个不识字的农民,因为办了几所义学而被清政府表彰得以在历史上留名的故事,而该影片也和其他一些影片一样获得了观众认可而已。最后,影片公映后,反响一致良好,并没有出现大的争论,而主人公武训也是观众能够接受并被认为具有一定教育意义的艺术正面形象。

然而,毛主席在调看了《武训传》,却认为要批判。

也许在毛主席看来,武训精神固然可贵,但他这个人物却是封建残余遗留下来的“毒瘤”,没有“革命”精神,不在“革命同志”之列,这样的传记片不符合自己心目中的期待,因此需要批评批判。

就这样,去世的武训又遭遇了暴风雨的鞭挞,他的墓被掘开,尸体被用锤子砸成粉末,挫骨扬灰……

然而,武训精神其实已经深入老百姓人心,几代人都抹不掉。

当时间来到80年代,秉承实事求是的思想路线指引下,《齐鲁学刊》率先突破禁区提出要进行重新研究武训传。

又过去30年后,《武训传》终于被全面解禁被供研究使用,而武训的故事,也被中国人重新拾起来,因为他的大义大举的教育精神,已经传遍了中华每个角落。