热射病是又不完全是“中暑” 高温下的致命危机

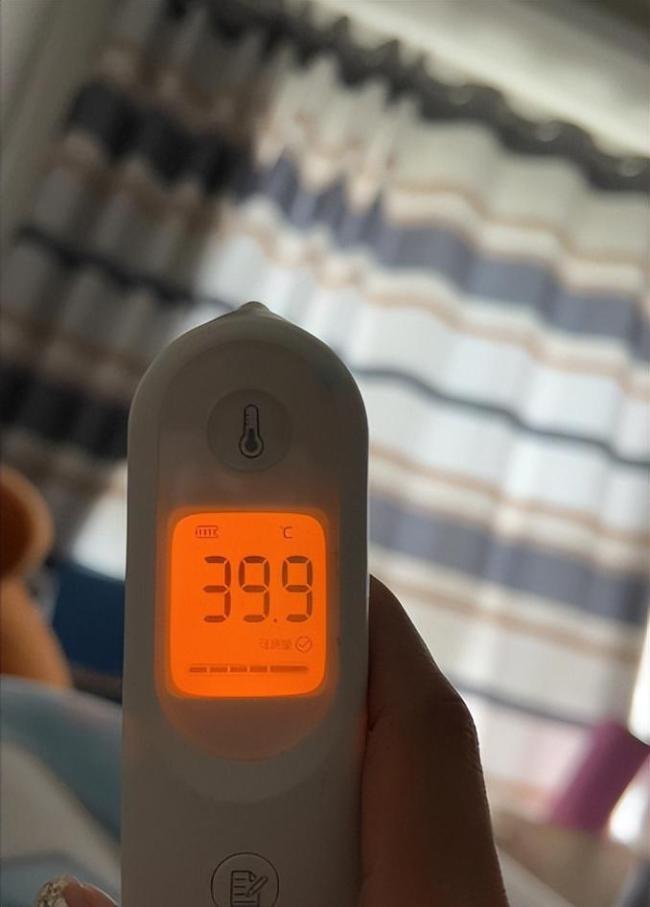

中午一点半,一家三口刚从商场回到家,8岁男孩冲进阳台玩耍,不到十分钟便瘫坐在地。家长以为他只是晒累了,给了杯冰水,拉进屋里吹风扇。两小时后,孩子开始神志恍惚,叫不醒、说不清话。医院的诊断让全家震惊:热射病,体温42℃,已经出现轻度脑水肿。医生表示这是抢救时间窗口的极限,再晚一步可能就无法逆转。

这不是小说情节,而是真实发生在高温天气里的危险故事。很多人误以为“热射病”只是中暑重一点,实际上它远比大多数人想象的更凶险、更隐匿,甚至在救回一命之后,还留下难以逆转的身体创伤。

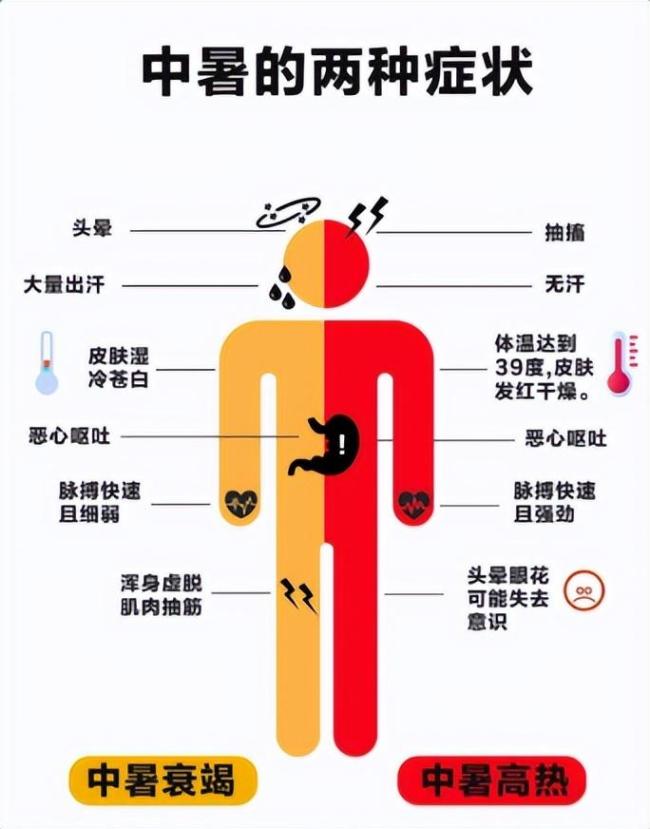

热射病是一种严重的高温致命性综合征,在临床上是重症中暑的终点。人体在高温、高湿或通风差的环境中失去自主散热的能力,导致核心体温快速上升,超过40℃,并造成中枢神经系统损害和多器官功能障碍。中暑并非“一下子就重了”,而是有一个渐进的过程,从最初的头晕、乏力、出汗不止,发展到皮肤干热、心跳加快、意识模糊,最后进入热射病状态。此时,患者可能已经处于昏迷、抽搐、无法言语甚至呼吸微弱的状态。

医学研究显示,热射病患者的死亡率可达50%以上,且在老年人和慢性病人群中,这一数据可能上升到70%甚至更高。即便成功抢救过来,也未必意味着“平安无事”。大脑在高温中的损伤往往是不可逆的,超过40℃的核心体温持续1小时以上,就可能对脑细胞造成广泛破坏。常见的后遗症包括记忆力减退、注意力不集中、语言与情绪障碍、运动协调困难以及持续性疲劳与焦虑。一项跟踪研究显示,约四分之一的重度热射病幸存者在3个月内仍有不同程度的神经功能缺陷。恢复期不仅需要体力调养,更需要心理干预和功能康复训练,否则可能长期影响生活质量。

决定人体能否正常散热的,并不只是温度一个参数。湿度、风速、太阳辐射强度、环境颜色与热反射率都在暗中“加码”。医学领域有一个综合评估指数叫WBGT(湿球黑球温度指数),它考虑了气温、湿度、风速和阳光强度,对热射病的预警更准确。这意味着不是只有热天才危险,也不是只有在户外才中招。通风不好、湿度高、光线强的室内环境,比如封闭厨房、车内、仓库、午睡的卧室,也可能成为“隐形蒸笼”。

热射病虽然听上去可怕,但并非人人都会得。易感人群包括老人和小孩、慢病患者、体力劳动者、运动者以及特殊服药人群。例如,一位年轻女性穿着包裹严实的塑身衣站了几个小时帮忙做饭,结果突然晕倒。她平时身体健康,但当时厨房通风极差,再加上过度保暖的衣物,最终演变为重度中暑,被送医急救。

很多热射病病例都可以提前避免,但因为症状初期并不严重,常被误认为是疲劳、低血糖、没吃饱等。当身体出现不明原因头晕、头痛、乏力、出汗突然停止、皮肤变干热、肌肉抽搐、心悸、恶心想吐、意识模糊、行为异常、说话不清等症状时,就需要引起警觉。如果体温测得超过39.5℃,伴随神志改变,立即送医是唯一正确的选择,不可尝试在家“等一等”。

科学降温,从环境做起。无论是居家、工作还是户外活动,环境中的温度控制是核心。保持通风、避免阳光直射、使用浅色遮阳材料,都能有效降低局部温度。空调、电风扇、冷喷雾等设备并不是“奢侈品”,而是“保命工具”。如果在无空调的环境工作,应尽量每小时进行5~10分钟的降温休息,并提供充足的饮水与遮阳设施。

高温中,体液与电解质流失速度极快。只喝白水,有可能引发“低钠血症”,出现意识混乱、抽搐等严重后果。最理想的方式是每20毫升淡盐水或低糖电解质饮料;尽量避免高糖饮料与咖啡因饮品;通过西瓜、黄瓜等高水分食物辅助补液。

一旦发现中暑或疑似热射病,应立即采取以下措施:移至阴凉通风处,平卧;松解衣物、冷敷腋下、脖颈、腹股沟等大血管区域;意识清醒者可缓慢补水;出现神志障碍、抽搐、高热者需立即送医,并在途中持续物理降温。掌握这些基本处理流程,就能在危急时刻为生命赢得宝贵的时间。

我们常说“中暑不是大病”,但忽略其中的进展可能会演变为致命错误。热射病不是“比中暑重一点”,它是人体调温系统的全面崩溃,是身体在高温环境中的最后求救信号。它可以突然出现,也可以慢慢渗透;它可以发生在烈日下的工地,也可以潜伏在厨房的蒸汽中或卧室的闷热中;它并非只夺走生命,也可能带走认知、记忆与自由行走的能力。在极端天气越来越频繁的今天,我们要学习的不只是如何防晒,更是如何防“烧”。请记住这句话,在下一次阳光炽热、汗水止不住的那天里。

相关文章

老人高温天坚持不开空调患热射病 密闭环境成诱因

大爷自带板凳在地铁里蹭空调吃饭 公共场所秩序需共守

美国调查机构认定爱泼斯坦系自杀 官方驳斥阴谋论

捍卫英烈尊严 网警公布6起侮辱英烈案 严惩不贷

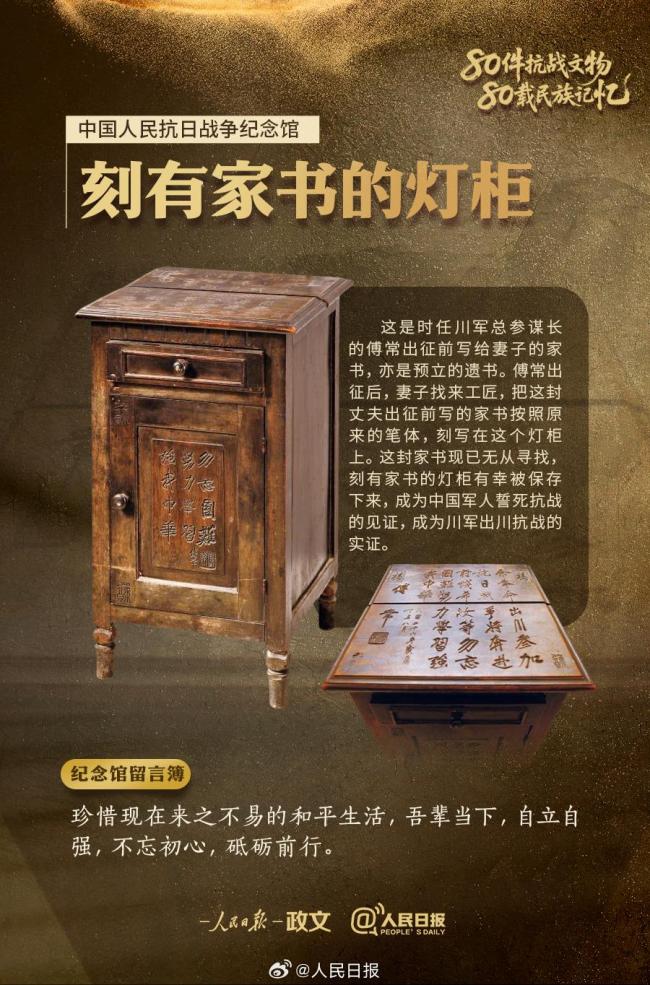

9件抗战文物讲述不屈的抗争 见证历史记忆

多措并举应对高温“烤”验 各地开启清凉服务

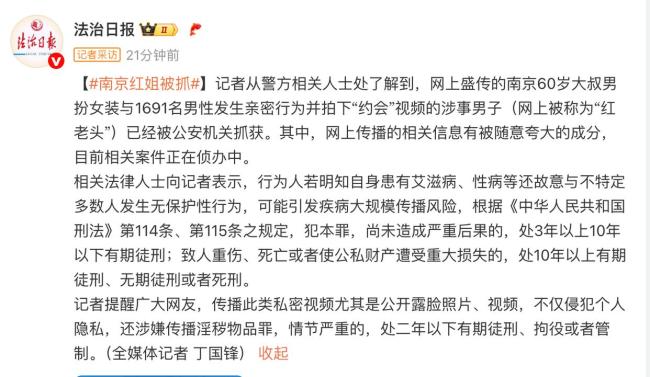

南京“红老头”被抓 案件细节待查

博主:马斯克早就被特朗普算计了 老狐狸的政治布局

俄海军副总司令阵亡 普京发声 追授“金星”奖章表彰英勇精神

汽车在高架上开着车门行驶 交警回应 车内争执引发险情

东盟5国向美方低头?博主解读 抱团取暖变争相示好

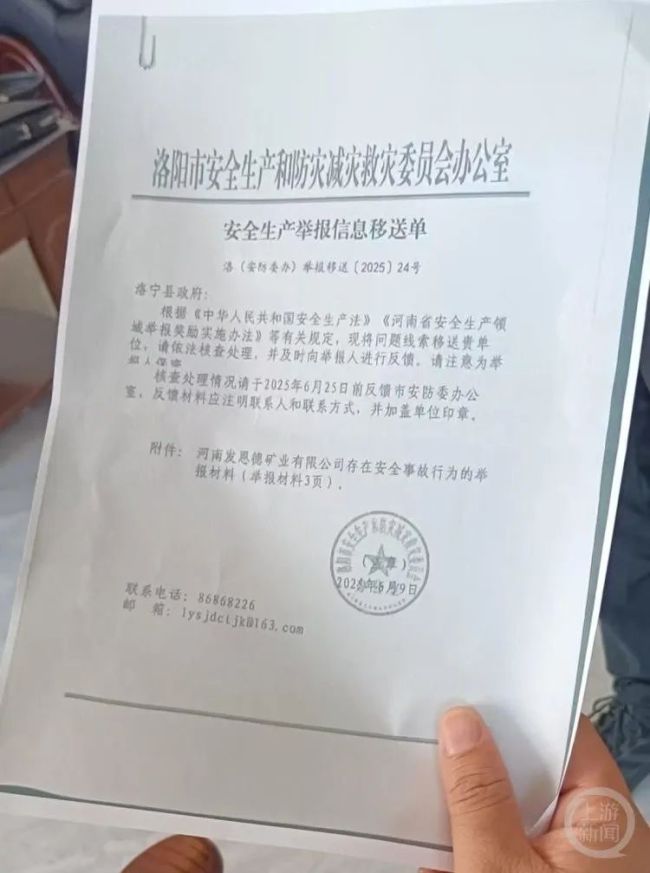

男子举报后接到了被举报方的电话 隐私泄露引发担忧

网传约会千名男性的南京“红姐”被抓 案件正在侦办中

女子帮男友借贷83万后对方失联 真情换骗局

货车盲区幼童被碾 天降横祸谁担责 责任划分引热议

男子举报矿山瞒报 对方称给好处费 举报信息疑遭泄露

博主:山东舰访港细节满满 威武震撼引自豪

博主:马斯克政治赌局犯大忌 科技巨头陷政治险境

鹿晗多平台解封你怎么看 流量与道德的边界试探

马斯克成立美国第三党派是昏招吗 搅局或成关键少数

- 学生发表涉樊振东的不当言论 校方回应 已通报批评

- 2025年一季度我国货物贸易进出口10.3万亿元人民币 外贸平稳开局创新高

- 中方通缉美特工 揭露网络攻击真相

- 马尔代夫禁止以色列人入境 声援巴勒斯坦

- 微信适配iPhone16Pro系列分辨率 解决UI不适问题

- 残疾小伙遭遇电诈 民警霸气喊话追回被骗资金

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势