Double Ninth Festival

九日重阳节

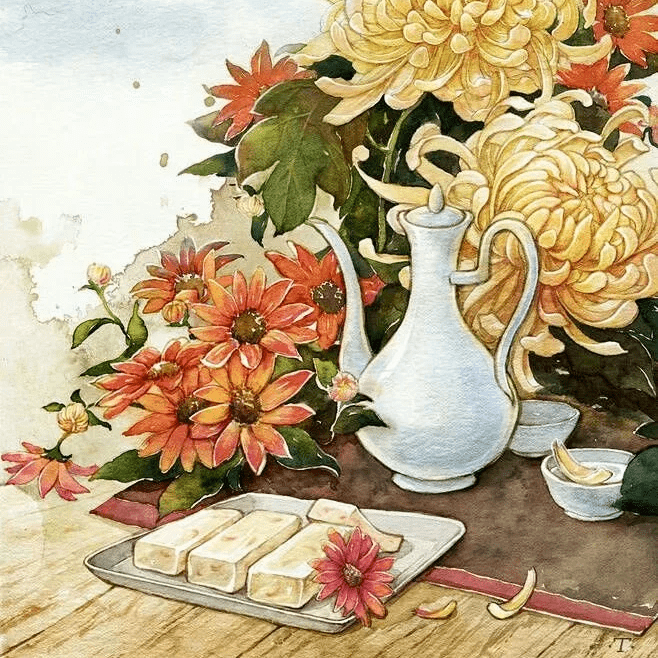

开门有菊花

(二)

重阳虽是佳节,可对于无钱的人,就比平时更不好过了。唐代诗人高适,在唐玄宗天宝八年(公元749年)他四十六岁时,才在长安考有道科中第,然后当了个汴州封丘(今河南封丘,唐时属汴州管辖)县尉的小官。在此之前,高适一直是布衣平民,生活很穷困。他在唐玄宗开元二十二年(公元734年)的重阳节,写了一首七律,由其中可以看出他当时的处境。

九月九日酬颜少府

高适

檐前白日应可惜 ,篱下黄花为谁有?

行子迎霜未授衣 ,主人得钱始沽酒 。

苏秦憔悴人多厌,蔡泽栖迟世看丑。

纵使登高只断肠,不如独坐空搔首。

这首诗的意思是:重阳节天气晴朗,我却不能登高游赏,真辜负了这明媚的阳光。那篱下的菊花无人欣赏,它为谁而开放呢?已经下霜了,可我因贫困尚无寒衣。颜少府您作为主人,也得有了钱才能买酒招待我这个客人(应该是主人无钱,不说无钱而说须得钱,是委婉的说法)。苏秦游说秦王多年不听,自己憔悴不堪,人人讨厌。蔡泽发达得晚,一直被别人欺负瞧不起。我现在穷困潦倒,即使登高也只是忧虑悲伤,还不如独坐家中,烦急时搔搔自己的头。

高适此诗,是和颜少府的作品(少府即县尉)。诗第三句叹息自己无衣御寒,第四句说颜少府无酒相待,诗第五句用的战国时苏秦的典故。苏秦出外游说诸侯,给秦惠王上书十次也未被采用。在外年头多了,带的大量旅费已花完,穿的能值千金的貂裘也破旧了。人也形容枯槁,面目熏黑,垂头丧气地回家。到家时,妻子坐在织机上都不下来,嫂子也不给他做饭,父母都不和他说话。诗第六句中的蔡泽,也是战国时人,多次游说诸侯而不被任用。后来蔡找一个以看相著名的人唐举给他看相,由于蔡泽长得特别丑,唐举嘲笑他说:“我听说圣人的相貌长得和别人不一样,这大约就是您吧。”后来蔡泽到赵国,被驱逐出境,到韩、魏,途中连他带的锅碗都被人抢走了。苏秦和蔡泽,都是战国时代以才学著名的人,虽然历经磨难,可最后都得到了诸侯的重用,做成了重要的事业。可是,在他们未发达时,照样被人瞧不起,为人所欺负。诗中作者感叹自己有类似的遭遇。

高适的这首诗,借佳节叹息自己的困境,历史上引起一些人的共鸣。如宋代的程俱,就写过一首与此诗情调相似的七律《重阳》。

重阳

【宋】程俱

节物惊心两鬓华 ,东篱空绕未开花。

百年将半仕三已,五亩就荒天一涯 。

岂有白衣来剥啄 ,亦从乌帽自歆斜。

真成独座空搔首 ,门柳萧萧噪暮鸦 。

此诗的意思:重阳来到秋已深,两鬓的白发使人触目惊心。院子东边的篱笆下,有着未开的菊花。我年已近半百官也罢了三次,家乡的几亩薄田已荒芜不堪,可我却远在天涯。哪能像陶潜那样,重阳节有白衣人来敲门送酒,我只好听任小黑帽在头上歪歪地戴着。在这佳节一个人独坐室中白白地抓头,只听见门外柳树被秋风刮得叶子萧萧下落,乌鸦在树枝上吵闹。

此诗由于内容、风格都很像《九月九日酬颜少府》,因此在古代曾几次被误认为是高适的作品。

中唐诗人李商隐,在唐文宗大和三年(公元829年)被天平军节度使令狐楚聘为幕僚,此后,一直到唐文宗开成二年(公元837年)九年间,李商隐基本上跟随着官位显赫的令狐楚,令狐楚让李商隐和自己的儿子令狐绹一起读书,并亲自教他们学习骈文和章奏等。在当时的朝廷中,官员们分成以牛僧孺等为首的牛党和以李德裕为首的李党。两党争权夺利,互相排斥。令狐楚属于牛党,因此,李商隐应该也属牛党。

开成二年冬,令狐楚死,李商隐不久娶了泾源(今甘肃泾川县北)节度使王茂元的女儿为妻。由于王茂元属于李党,这一下,牛党的人认为李商隐是“叛变背恩”,对他深为忌恨。唐宣宗大中四年(公元850年),令狐绹当上了宰相,他特别压制李商隐,以泄李“背恩”之愤。后一年的重阳节李商隐到宰相府去谒见令狐绹,令狐绹故意不见。李商隐有些生气,就在大厅的屏风上题了一首七律《九日》。令狐绹见后,既惭愧又生气,令人将此厅上锁,终身不再到这厅中来。我们可以看一下,李商隐在这首七律中写了些什么,引起“肚里好撑船”的宰相生这么大的气。

九日

李商隐

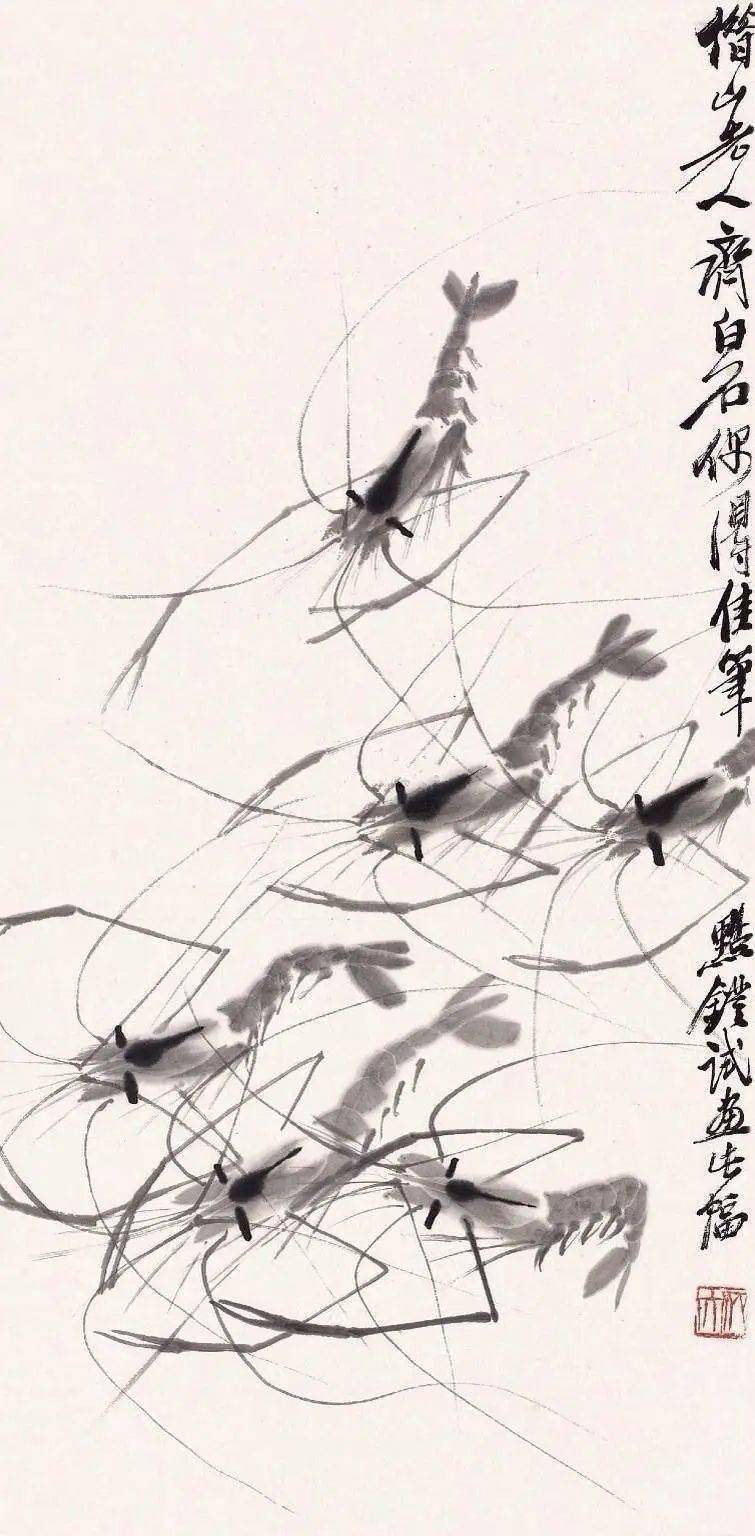

曾共山翁把酒时,霜天白菊绕阶墀。

十年泉下无消息,九日樽前有所思。

不学汉臣栽苜蓿,空教楚客咏江篱。

郎君官贵施行马,东阁无因得再窥。

这首诗的意思是:我曾经参加过令尊大人的重阳节宴会,他老人家对我像白菊一样地赏识与栽培(“山翁”即晋代的山简,亦称山公,性喜饮酒,曾镇守襄阳,诗中借指令狐楚,令狐楚最爱白菊,“白菊绕阶墀”是喻令狐楚对作者的赏识和栽培)。令尊去世十几年了,在这个重阳节对着酒樽使我深深地怀念他。您不能学您父亲收罗人才,白白使我四处漂泊只能写诗向您求助(汉代张骞通西域,带回首蓿种子种于长安,此处借以说令狐绹不能继承父风;“楚客”即屈原,系作者自比,江莴为屈原著作《离骚》中的一种植物,诗中用以暗指令狐绹)。郎君您当了贵官以后,用木头拦住了官衙的大门,使我再也没有可能受您的提携了。

关于这首诗,有人认为第六句用了一个“楚”字,这犯了令狐绹父亲的名讳。在唐代,是最讲究这种事的,犯对方长辈名讳是极不礼貌的举动。李商隐是不会在令狐绹的大厅里,题犯对方父亲名讳诗的。因此,推测写诗的时间应在令狐绹当宰相之前,大约是唐宣宗大中三年。

在我国,有一句极其著名的俗语“每逢佳节倍思亲”,它来自唐代大诗人王维的一首七绝。诗中的佳节,就是指的重阳节。

王维老家原在太原祁(今山西祁县),到他父亲这一辈,迁居于蒲(今山西永济县)。王维多才多艺,在少年时代就很有名气。十七岁时离家游学,来到长安、洛阳等地。这年的重阳节,洛阳的人们按照节日的习俗,插茱萸,饮菊花酒,并登高游览。王维一个人独在异乡,看见别人忙着过节,自己更加怀念在家乡的亲人。想到家人一定也在想念自己。在这位十七岁才子的脑海中,一首流传千古的佳作形成了,这就是七绝《仇月九日忆山东兄弟》。

九月九日忆山东兄弟

原注:时年十七

王维

独在异乡为异客 ,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处 ,遍插茱萸少一人。

王维的兄弟们在家乡蒲州,位于华山以东,故诗题中称“山东”。诗的意思是:我一个人在他乡作为旅客,每逢遇到佳节,总会加倍地思念亲人。在这遥远的他乡,想我的兄弟们登高时,一个个地插茱萸就少我一人。

唐高宗总章二年(公元669年),初唐四杰之一的诗人王勃,因写游戏文章《檄英王鸡》被废职赶出沛王府。这年五月,王勃自长安南下入蜀,旅途上走了一个多月。次年九月九日,王勃与友人邵大震及初唐四杰之一的卢照邻,三人一起登玄武山(在梓州玄武县东南二里,即今四川三台县附近)游赏,彼此写诗唱和。从现存的三人诗作看,所用的韵都不同,只是王诗与卢诗内容均为思乡。

蜀中九日登玄武山旅眺

王勃

九月九日望乡台,他席他乡送客杯。

人情已厌南中苦,鸿雁那从北边来。

九月九日登玄武山

卢照邻

九月九日眺山川,归心归望积风烟。

他乡共酌金花酒,万里同悲鸿雁天。

九日登玄武山旅眺

邵大震

九月九日望遥空,秋水秋天生夕风。

寒雁一向南去远,游人几度菊花丛。

王勃诗的意思是:九月九日重阳节,我们登上了望乡台(在成都北,诗中借用)一样的玄武山,在这异乡别人的宴席上喝着送客酒。人们已经厌恨南中(今四川南部与云南北部一带,古代少数民族聚居之处)这地方的辛苦,连北方的鸿雁也不肯在秋后飞来此地。

在王勃的诗中,只是隐约地流露思乡之情,说自己所在的南中风物不好,连家乡(王勃是绛州龙门人,即今山西河津县人)的大雁在秋后南飞时,也不愿到这里来。在卢照邻的诗中,却直言地说出自己盼归之意(卢当时任新都,即今四川新都的县尉,卢的家乡在幽州范阳,即今河北涿县东北),比王勃诗中所表现的乡思要强烈得多。

卢照邻诗的意思是:九月九日重阳节,登上玄武山远眺山川风光,我思念家乡,盼望归去的心愿,被那风尘烟雾所阻挡,只能在这异乡和友人们共饮菊花酒。大家的故乡都远在万里之外,望着鸿雁飞归的蓝天,有多少悲伤啊!

在邵大震的诗中,只是描述了在玄武山上眺望到的秋景。诗的意思是:九月九日登上玄武山向远空遥望,深秋的天气吹来了凉风。从北方边塞回归的大雁向遥远的南方飞去;山下的菊花丛中,在迎接一批又一批的游人。

诗人韦应物,曾写过一首七绝《寒食寄京师诸弟》(见本书第684页),记述自己在寒食节思念家乡杜陵(今西安市东南)的兄弟们。安史之乱爆发不久,长安被叛军占领,这年的重阳节,诗人独自在外,对酒思亲,写下了一首七绝《九日》:

九日

韦应物

今朝把酒复惆怅,忆在杜陵田舍时。

明年九日知何处,世难还家未有期。

此诗的意思是:在这重阳节端着酒杯,想起在杜陵茅屋中自在的时光,使人真是倍增惆怅。明年的重阳节我又会在何处呢,在这战乱的时候回家真没有日子啊!

唐玄宗天宝十五年六月,唐都长安被安禄山的叛军攻占,唐玄宗逃到蜀地,留下太子李亨讨贼。七月,李亨自作主张在灵武(今宁夏灵武)即皇帝位,是为肃宗,改年号为至德,称至德元年。至德二年二月,肃宗至凤翔,六月,诗人岑参从西域归来至凤翔,授右补阙。九月,岑参随军,在军中度过了重阳节,感触甚深,遂写了一首五言绝句﹐《行军九日思长安故元》。

行军九日思长安故元

岑参

强欲登高去 ,无人送酒来。

遥怜故园菊 ,应傍战场开。

诗人岑参虽是江陵(今湖北江陵)人,可长期住在首都长安,故诗中称长安为故园。诗的意思是:想勉强去登高游赏,可无人专门给我送酒来(用王弘给陶潜送酒典故,见本书第718页)。想起远方故乡那些可爱的菊花,现在只能在战场边上开放了。

岑参的这首五绝,可能是和隋代时老诗人江总所写的一首五绝诗的原韵。下面我们看看江总的原诗:

于长安归还扬州,九月九日行薇山亭赋韵

【隋】江总

心逐南云逝 ,形随北雁来。

故乡篱下菊 ,今日几花开。

江总原来在南朝的梁、陈做官,住在金陵(今江苏南京),陈被隋灭亡后,江总又在隋都长安为官多年,晚年回金陵故居,最后死在扬州。此诗的意思是:我的心已跟随向南飘的浮云而去,我的身体也和北方的大雁一起归来。故乡篱笆下的菊花啊!今天又开了几朵呢?

唐肃宗至德二年(公元757年)九月,唐军打败叛军,收复了长安。十月,诗人杜甫携家随同唐肃宗返回长安。次年,即乾元元年六月,杜甫因事被贬为华州(今陕西华县)司功参军。就在这年九月九日,既忧心国事又因自身被贬而心情抑郁的杜甫,在蓝田(今陕西蓝田)崔氏庄参加庆祝重阳节的宴会,会上诗人写了下面这首七律:

九日蓝田崔氏庄

杜甫

老去悲秋强自宽,兴来今日尽君欢。

羞将短发还吹帽,笑请旁人为正冠。

蓝水远从千涧落 ,玉山高并两峰寒 。

明年此会知谁健,醉把茱萸仔细看。

这首诗的意思是:人老了对秋景更加生悲,只有勉强宽慰自己。今日重阳节来了兴致,要和大家饮酒尽欢。怕帽子被风吹落,露出自己日渐稀疏的短发,只好笑着请别人代为扶正一下。蓝溪水汇流千涧,从远方奔腾而来,蓝田山(唐时产玉,故称玉山)两峰高耸,带来一片寒意。我眯着醉眼细看茱萸,想着明年的重阳节有谁还健在,能佩着它来参加宴会呢!

诗的第三句,用了晋代的典故。晋时孟嘉为权臣桓温的参军,重阳节大家一齐游龙山。一阵风来,吹掉了孟嘉的帽子而孟不觉,桓温感到好笑,命孙盛写文章嘲笑孟嘉。杜甫在诗中以孟嘉自比(两人官职都是参军),但孟嘉的落帽为风流之态,而杜甫却怕落帽后露出发稀而短的老态,故请友人为他正一正冠。

唐代宗宝应元年(公元762年),诗人杜甫在成都,依成都尹严武生活。这年七月,严武被调回长安。不久,剑南兵马使徐知道在成都反叛,杜甫因为系严武的好友,为避免受迫害,单身逃往梓州(今四川三台县南)。九月九日重阳节,杜甫登上梓州城楼遥望,想起仍留在成都的家人。以及兵荒马乱的时局,焦虑悲愁,遂写了下面这首五律:

九日登梓州城

杜甫

伊昔黄花酒,如今白发翁。

追欢筋力异,望远岁时同。

弟妹悲歌里,乾坤醉眼中。

兵戈与关塞,此日意无穷。

这首诗的意思是:过去重阳节都和友人或家人一起喝菊花酒,如今是我这满头白发的老翁一人(杜甫时年五十一岁,本不算老,但因多年颠沛流离,体衰多病,发亦已斑白)。想再有昔日的欢乐,人的筋力已不行了,只有登高望远年年相同。弟妹们都处境艰难,不得相见。国家的时局啊,好像醉人眼中所看的一样,东倒西歪。今天虽然是佳节,可使人难以忘掉的,却是兵乱与边塞上的战事啊!

次年,即广德元年(公元763年)春,杜甫在梓州听说叛乱首领史朝义被迫自杀,历时八年的安史之乱算是平息了。可是这年七月,西北边境上吐蕃又入侵,占领了唐朝的河西、陇右之地(今甘肃﹑青海一带),前锋并逼近了长安。这年九月九日,杜甫仍在梓州度过。诗人想到自己在梓州两次度重阳,安史之乱虽平息,可唐王朝因边防空虚,外族乘机入侵,边境上仍是战事迭起,连首都长安都告急。同时。自己四处漂泊,生活上依靠他人,不禁感慨万分。诗人此时。只能用自己的诗歌,抒发胸中无限的忧愤,于是写成另一首七律《九日》:

九日

杜甫

去年登高郪县北,今日重在涪江滨。

苦遭白发不相放,羞见黄花无数新。

世乱郁郁久为客,路难悠悠常傍人。

酒阑却忆十年事,断肠骊山清路尘。

酒阑却忆这首诗的意思是:去年在苔县北登高,今日还在这涪江之滨的梓州过重阳(“苔”音妻,苔县即梓州州治所在地,即今四川三台县南;“涪”音浮,涪江发源于四川松潘县雪栏山,流经梓州东南,至合川入嘉陵江,故涪江滨即指梓州)。白发它就是不肯放过我,菊花年年重新盛开,而我却日益衰老,一事无成。四处兵荒马乱,我长期在外漂泊,心情无比地抑郁。生活艰难,长期依靠亲友,真使人悲伤。在这节日酒后,回忆起自从天宝十四年(公元755年)安史之乱起,迄今的十年间,战乱迭起,生灵涂炭的往事,都是因为玄宗皇帝当年只管享乐,不理朝政所造成的啊!十年事,肠断骊山清路尘。

诗的最后两句中,十年指天宝十四年至作者写诗的广德三年,共八年,十年是大约的成数。皇帝出行时要清道,骊山清路尘指唐玄宗年年到骊山温泉去过冬。

往期推荐

唐诗故事丨九日重阳节,开门有菊花(一)

唐诗故事丨最团圆夜是中秋

唐诗故事丨一年抱怨嗟长别,七夕含态始言归

来源:王署《新编唐诗故事》

编辑:苏清

校对:教育中心

终审:新闻中心