文=唐棣

其实,特吕弗早就说过:“好电影必须同时表达出一种世界观和一种电影观。”

有时,我就在想被我们谈论或者说新导演们努力实现的好电影一定要是这样的吧。

对我来说看电影是学习电影唯一的途径,有了电影被观看这个事之后,就有了我们在电影中看到了什么的问题。

很抱歉,我一度看电影太目的性,我想看到我所需要的,我所没有的。后来付出的代价是我必须把感受电影的能力找回来。“看“”其实连接着感受,这里先纯粹谈一下怎么看的事。

媒体称大卫•汤姆森为“活着的最伟大的影评人和电影史作家”。

英国人大卫•汤姆森有一本书叫《How to watch a movie》,国内出版的名称叫《如何看电影》,懂外语的老师告诉我watch和see是不一样的、这个有意无意的简而话之,很有意思。不同的人看到的东西不一样——看到故事、看到情怀、看到风景、看到光影、看到思想、看到节奏。这个序列基本上是一个逐步深入电影观的过程。对于我来说,很长一段时间是需要去“观看”(watch)电影,而不是去“看”(see)电影。

观看与看的分割点是观众分流的地方。不能要求只能看到故事的人和深受思想震撼的人必须成为朋友,但我觉得,这种巧妙的关系是存在的。

任何观看都将导致了感受,一部分意见成了一句骂娘,或“看不懂”。还有一部分将走向所谓的影评,很多影评往往变成了扯淡,扯淡一多圈子里就没了实话,没有实话就没了基本的底线……想把这个问题顺利地说下去,需要假设一个前提:这种评说是对“观看”有意义的,无论对于观众,还是电影本身。或者说,为什么评说可以被人接受。谁在评说?多年前的好莱坞有个说法是“人人都有两份工作——除了自己那份,另一份就是电影评论。”

没了底线的评论,我们暂时不谈,与电影相比它们不值得。我的理解是世界观就是电影中有它自己的时间、空间,甚至逻辑概念,相对依靠现实世界的法则建立起来的电影,我更倾向于它对这些概念超越的那部分的表达。电影观涉及我们对电影的看法,人们热爱电影,人们越来越不了解电影。

现在的电影如实地反映了当今的速食化、娱乐化的世界万象。我在某种程度上也觉得这是电影至今存在的优点,这个发展没有错误,比如意大利的铅黄电影、捷克的新浪潮、日本的粉红电影、香港的怪鸡电影等,都是和时代共同生长出来的。这表示几十年后,被观看的电影将是我们目前看到的这些片子。有时,我会听到电影人的感叹:“我们以后的孩子们就看这种电影?”就像我举例的这些国家的电影,他们的后代至今可以回望那段奇趣的电影史,我个人觉得,我们的不足在于电影观没有被合理地注入了摄影机前的那个世界,好像是被资本和繁荣打散了,下面就是那句特别不负责任的话:“……我就随风飞。”

电影告诉他们有过这样一个时代,这是一个社会层面的意义,不可否认大部分电影的新闻属性、情节剧属性等,迫使荧幕正直露地、迫不及待地呈现作者们想说的事物。这样让我想起希区柯克的电影,曾在美国长期遭受低估。很多意大利喜剧、法国爱情片也是如此,据说有一部分原因在于美国的电视节目里每天从早到晚都在上演谋杀、悬疑、间谍、血腥的事情。这也可以说明这套来自现实世界的法则与电影里的法则存在着有趣的关系,这对关系对一个导演产生了影响——对这些日常的故事加以变通,深化;也对观众产生了影响——倦怠这些身边的故事,希望看到另一种新鲜的东西。

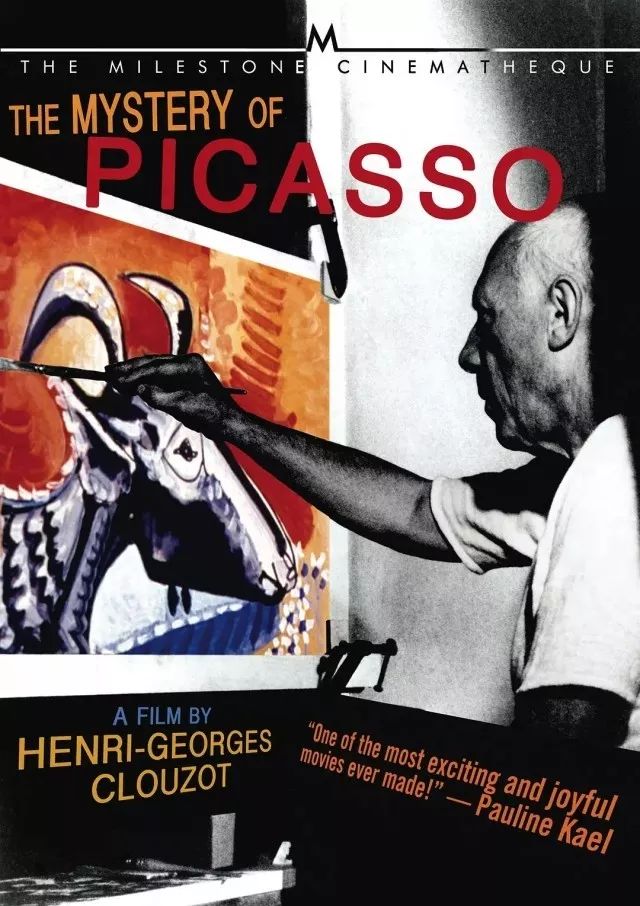

电影《毕加索的秘密》获得第9届戛纳电影节主竞赛单元评审团特别奖

对应“呈现”,《毕加索的秘密》这部电影里,毕加索说:“不是寻找,发现”。从这句话衍生出观看的过程,美好在发现,被观看最佳的样式是提供新鲜东西的空间,放入我向上面提到的所有层次观众的目光。

对我来说,这也是一种电影观,包括了导演的世界观。

一位谈手风琴很厉害的弟子经常在大家起哄要他演奏时演奏。有一天,巴赫刚好遇上,他生气地指责弟子:“要在合适的时候奏出正确的音符,你现在的一切比错误更糟糕。”

与其说这是电影最繁华的时候,不如说也是“正确”的电影越来越少的时候。这都是观看留给我们的问题,我们通过不断地观看会发现这个“正确”可能形容得不准确,它的对立面,远非是“错误”这么简单。当应有的谨慎、尊重、理解都不存在了,触摸会变得粗糙、可疑,隔靴搔痒。

节选自《电影给了我什么》,江苏凤凰文艺出版社,2017年8月。京东、当当、亚马逊有售。

作者简介

唐棣,生于八〇年代,河北唐山人。2002年开始创作小说,同时为《书城》《南方周末》等报刊撰写随笔;2008年转为编导,创作电影短片十余部及长片一部,新生代导演中最接近“作者电影”的创作人。第十届FIRST青年影展复审评委,电影长片《满洲里来的人》于第39届香港国 际影展举办世界首映,ScreenDaily、HollywoodReporter等国际媒体将其强劲的影像风格,称作“中国电影的新噪音”、“非同一般的鲜明存在”。文字作品主要有小说集《西瓜长在天边上》《枪毙他》《进入黎明的漫长旅程》《背景》,随笔集《只要想起那些后悔的事》等。