央视报道河南王广建运毒案庭审现场的画面

近日,一则“最高法‘刀下留人’”的消息,引发关注。

河南农民王广建在即将被执行死刑的最后时刻命运逆转,最高法启动了暂缓执行死刑程序,是生还是死?王广建将等待最高法的下一步裁决。

此前,王广建由于伙同他人运毒7.5公斤,两审均被判处死刑。据媒体报道,就在行刑前的最后时刻,发现了一份影像资料新证据:毒贩承认,王广建并不知道驾驶的货车上面载有毒品。据此,王广建的死刑立即执行按下了“暂停键”,司法部门将对此案重新作出裁定。

建国以来,“暂缓执行死刑”并不是新鲜事。1955年,全国第一起“在监督执行死刑中平反的冤案”——“山东安乐三案”,就已采用“暂缓执行死刑”。

但近些年来,“刀下留人”的案例少之又少,最后真正“留成”的,更是罕见。刑事诉讼法规定越来越严密,物证技术越来越高,绝大多数的错案,已经在诉讼前端化解。

那么,在哪些情况下,最高法会启动“暂缓执行死刑”、按下死刑“暂停键”呢?

1

全国首例,

死刑犯在行刑前获释

中国社会科学院法学研究所刑法研究室主任刘仁文表示:依据刑诉法的规定,三种情况应“刀下留人”、停止执行死刑:执行前发现判决可能有错误;执行前罪犯揭发重大犯罪事实或者有其他重大立功表现,可能需要改判;罪犯正在怀孕。

此外最高法院关于适用《刑事诉讼法》的司法解释第418条又增加了三种情况:罪犯可能有其他犯罪的;共同犯罪的其他犯罪嫌疑人到案,可能影响罪犯量刑的;共同犯罪的其他罪犯被暂停或者停止执行死刑,可能影响罪犯量刑的。

1955年“全国第一起在监督执行死刑中平反的冤案”———“山东安乐三案”,就属于第一种情形:执行前发现判决可能有错误。

据《人民公安》报道,1955年12月30日,山东省胶县(今胶州市),死刑犯安乐三被押往刑场途中,一个劲儿地喊冤,说他没有人命罪,让他吃饭,也不肯吃。他还死命挣脱民警的手,扑通一声跪在地上,仰头望天哀嚎道:“老天爷您老人家显显灵,救救我吧,我死得好冤枉啊!”说完跪在路上不肯起来。

负责监督执行死刑的胶县检察院助理检察员刘明智意识到,该案可能另有隐情,经再三审问犯人,断定很可能是一起错案,请示上级后启动暂缓执行死刑程序,组建调查组重启调查,查明:抗战时期安乐三被日伪军逼迫当上了伪副保长,解放后被检举涉嫌两起杀人罪,但第一条人命纯属子虚乌有,第二条人命则属张冠李戴。最终,安乐三案撤销原判,改为“教育释放”。

2

四起“暂停”后继续执行死刑的案件

改革开放后,在执行死刑的最后时刻按下“暂停键”的案件也偶有发生,每一起都引发广泛关注,如2002年陕西“枪下留人案”、2006年“袁宝璟案”、2012年佛山“刀下留人案”、2014年惠州毒枭刘文彪案等。不过,这四起案件最终的结果仍旧是执行死刑。

2002年陕西“枪下留人案”曾经震惊全国。罪犯董伟因故意杀人罪被判处死刑。在执行枪决前4分钟,最高法下令暂缓。之后,陕西高院根据最高人民法院的指示,另行组成合议庭,审查全案,核查有关证人证言,最后做出维持死刑的终审裁定。

2006年,北京建昊集团董事长、亿万富翁袁宝璟案同样震惊全国。

当年3月17日,辽阳市中级人民法院的公判大会上,辽阳中院代替辽宁省高院宣读的终审判决书中说,袁宝璟因炒期货受损而与袁宝琦雇凶枪击刘汉(未遂),后又因汪兴对其进行敲诈、恐吓而与袁宝琦共同预谋杀害汪兴,由袁宝琦指使袁宝福,最终由袁宝福、袁宝森共同杀害汪兴。宣布以故意杀人罪判处被告人袁宝璟、袁宝琦、袁宝森死刑,剥夺政治权利终身,执行死刑;以故意杀人罪,判处被告人袁宝福死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身。

据媒体报道:“法警将罪犯押赴刑场执行死刑!”在宣读完对4名犯罪分子的终审判决后,庭长说。这时,一直面无表情的袁宝璟突然激动起来,“我不服,我要检举!”

但袁宝璟的“检举”并未得到法庭的采信,他与3名兄弟随即被法警押出了法庭。在辽阳市殡仪馆里,袁氏3兄弟被执行注射死刑。

2012年佛山“刀下留人案”、2014年惠州毒枭刘文彪案均发生在最高法收回死刑复核权之后。

佛山“刀下留人案”发生于2006年4月,因被认定抢劫杀害村中庵堂两名尼姑,佛山村民甘锦华被押赴法场执行死刑。临刑前,甘锦华喊冤,坚称自己无罪,佛山中院紧急暂缓执行死刑,广东省高院裁定撤销判决,案件发回重审。

此后,该案来来回回,直至2012年8月,痕迹鉴定结论、DNA鉴定结论均指证,甘锦华杀害了两尼姑。最高法签发了执行死刑命令,甘锦华被执行死刑。

2014年5月,据当地媒体报道:惠州中级法院召开死刑宣判执行会,四次制贩毒品逾100千克、本应该被押赴刑场执行死刑的刘文彪大呼冤枉,并称有重大立功。法官暂停执行程序。

后来,经过4个月的复核,司法机关查明:刘文彪被执行死刑前揭发他人犯罪事件经查不实,不构成重大立功,遂作出继续执行核准死刑的刑事裁定。2014年9月23日,刘文彪被押赴刑场执行了死刑。

3

临刑前喊冤就能保命?

一直以来,民间对于“暂缓执行死刑程序”有两种截然不同的看法。有人认为“刀下留人”体现了法制进步。也有人认为有损司法权威——是不是死囚在临刑前喊一嗓子就都可以保命?当事人会不会以此为借口拖延死刑执行时间?会不会造成权力滥用?

对此,刘仁文表示,“暂缓执行死刑程序”不会有损司法权威,也不存在以此为借口拖延死刑执行时间等问题,“如果判决没有错误,或者案犯不构成重大立功表现,那么最终的结果仍旧是执行死刑。‘暂缓执行’只是增加一个把关的程序,是死刑执行的最后补救措施,避免误杀、错杀。目前,世界上保留死刑的国家都有类似制度。”

刘仁文强调,死刑是最严厉的刑罚,只要执行就无法挽回。因此一旦误杀、错杀,造成的后果无法弥补。最典型的案例就是聂树斌案、呼格案。聂树斌、呼格吉勒图被执行死刑后,其所涉案件的真凶落网。2007年,最高法收回死刑复核权后,吴英案、念斌案等案件也表明,给死刑设置“暂停键”确有必要。

吴英案一波三折。2009年一审、2012年二审,吴英因集资诈骗罪,均被判处死刑。2012年4月20日,最高人民法院依法裁定不核准吴英死刑,将案件发回浙江省高级人民法院重新审判。2012年5月21日,浙江省高院经重新审理后,判处吴英死刑,缓期两年执行。

同时,自吴英案发以来,国内刑法学界就吴英是否构成犯罪,是否构成集资诈骗罪,是否应当判处死刑展开了激烈的讨论,至今没有平息。

念斌案更为典型。自2006年至2014年,历时8年10次开庭审判,被控投毒的念斌4次被判处死刑立即执行,最高法均未核准。2014年8月22日,福建省高级人民法院终审宣判念斌无罪。

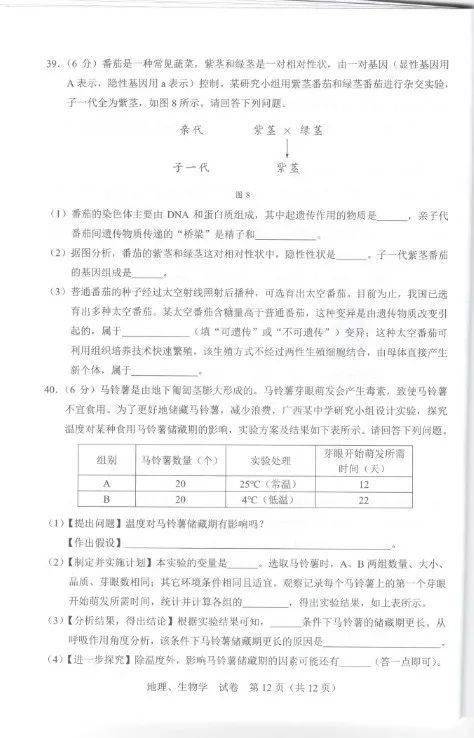

刘仁文表示,如果说冤假错案没有办法完全避免,那么启动“暂缓执行死刑程序”、给“死刑立即执行”踩一脚“刹车”,就是人权保障和尊重生命权的表现,“力争使每一起审判,都经得起历史的检验”。王姝