#考点梳理 #民族&民粹主义

在新传的考点中,有两个概念很难区分,一个是民族主义,一个是民粹主义。同样是激进思潮,他们有什么区别和近似?进入 21 世纪以后,民族主义和民粹主义又出现了合流,这种合流又暗示了哪些新变化?

尽管考频不高,但这组概念在学界前沿的政治传播中却常常以期刊专题、会议主题的形式反复出现,未尝不会出现在日后的初试考题之中。快趁着复习的间隙,梳理一下这一对社会学和政治学热议的概念,以及它们在新传领域的应用吧。

三年真题

- 给一则网络民粹主义材料。(1)列举网络民粹主义的例子;(2)结合所学理论,你认为如何预防和消除网络民粹主义对社会的危害。(武大 2022)

民族主义

在19世纪下半叶的欧洲,最流行、最活跃的思想力量就是民族主义了。民族思潮推动了欧洲的政治和社会产生巨大变革,改写了欧洲的政治版图。传统的民族主义理论认为,政治和民族的单位是一致的,即“一个民族一个国家”。而现代民族主义不仅包括国土和政治问题,还包括民族身份与文化问题。中国抵御外族入侵的历史形成了独特的“中华民族”的概念。近代以来,西方列强的侵略使中国内部加强了团结。19世纪末20世纪初,中国形成了现代意义上的民族主义。

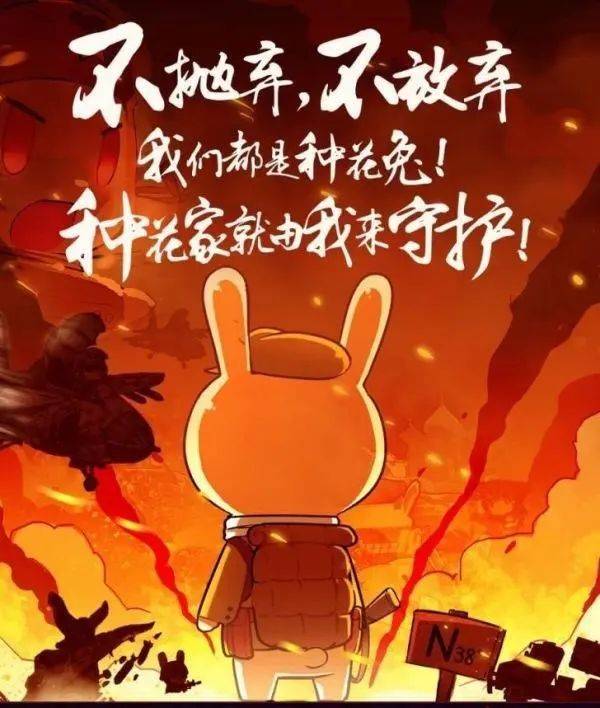

除了官方宣扬的民族主义之外,中国的草根民族主义也一直存在。网络民族主义是草根民族主义在网络环境下的延伸和发展,具有娱乐化和情感化的特征。草根民族主义通常与官方民族主义步调一致,体现在维护主流意识形态安全,增强民族认同,提升我国民众的政治参与度等方面。但在含有民族主义情感的讨论中,网民过于强调“我们”和“他者”之间的对立,忽视民族之间文化的交流和融合,也会对社会发展产生负面影响。

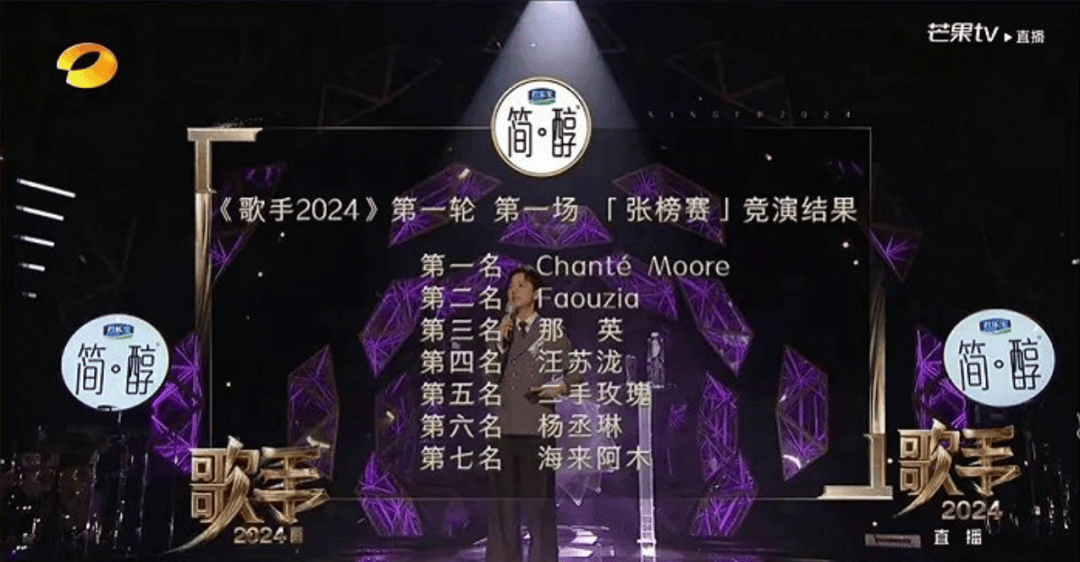

在《歌手2024》节目的第一场比赛中,香缇·莫与凡西卡两名外籍选手发挥出色,分别位列一二名,而那英等中国歌手位于三四五名及以后。网民不甘心中国歌手落败,纷纷在社交平台“摇人”,韩红等歌手主动“请战”。就此,一场音乐水平的切磋,变成了维护民族尊严的对抗。

在市场化背景下,一些企业为了盈利也会标榜自身的“国民性”,例如在“农夫山泉和娃哈哈之争”中,农夫山泉外包装出现日式风格建筑,娃哈哈化身 “国货之光”,成功引燃了网民的民族主义情绪,销售额出现暴涨。

除此之外,平台出于营利目的也会加入培育民族主义的“合谋”,足球运动员梅西缺席香港的友谊赛,但在日本上场,这一行为引发了消费者的退票狂潮。社交平台上有名人、网红等参与了抵制梅西的活动,一些中国品牌声称与梅西毁约,他们都借此机会提高了自身的知名度与国民好感度。

芒果台在策划《歌手2024》节目的时候,必定有借“中国歌手VS欧美歌手”话题增加流量的用意。然而,随着民族主义情感愈演愈烈,如果任由民族主义“出征”演变下去,这场围绕综艺的娱乐性讨论可能变成一场失控的排外运动,引发“爱国就不听英文歌”,“中国人只支持中国歌手”的偏激言论。随后,湖南卫视歌手官微发布“赢,不是目的,迎,才是目的。”由此,媒体对负面信息进行了纠偏。官方机构在鼓励网友的民族主义情感的同时,也在防止可能出现的过激的民族主义。

民粹主义

19 世纪晚期,民粹主义在远离欧洲资本主义中心的俄国和美国出现。作为一种社会思潮,民粹主义极端强调平民群众的价值和理想,否认精英主义在社会历史发展中的作用。作为一种政治运动,民粹主义把普通大众当作政治改革的唯一决定性力量。平民大众的自发性政治运动,都可被纳入民粹主义的范畴。民粹主义也是政治统治的一种策略。这种策略在现实中常常变成政治领袖出于政治控制的需要,对人民大众进行蛊惑人心的宣传鼓动。

民粹主义既有积极的一面,又有消极的一面。民粹主义者能帮助那些被传统政党忽略的团体发声,迫使政治系统提高其对不同民众需求的响应能力。

但民粹主义者强调精英与大众、本民族与其他民族、人民和“人民的敌人”间的对抗,并强调这种对抗是固化的。从而刺激了极端种族民族主义情绪的爆发,破坏现代社会所形成的多元共识,激化社会矛盾,最终撕裂社会。当执政的民粹主义者彻底“极化”时,民粹主义甚至会成为极权国家产生的温床。

大多数发达民主国家无意中创造了民粹主义的种子。在西方,公众对现状的不满与日俱增,许多人感到被技术变革、全球经济和日益严重的不平等所抛弃。人们越来越感觉到政府和精英们忽视了公众的担忧。新一代的民粹主义者声称要为“人民"说话,民粹主义者的吸引力与日俱增。

与此同时,社交平台对民粹主义运动起到了推波助澜的作用,在社交媒体上出现的民粹主义现象又称网络民粹主义。网络空间即时的信息传输极大地增强了作为政治运动的网络民粹主义的动员和组织能力,网络公共平台也成为民粹主义领袖动员其支持者,以实现其政治利益的重要手段。民粹主义从个人的恐惧、误解或不信任中汲取力量,吸引了人群的偏见,并依赖煽动技巧、扭曲观点和集体思维酿成气候。

后真相时代也和民粹主义密不可分,与传统时代民众有限的公共生活参与度不同,网络时代人人都是事件的主体,且人们只愿意接受自己看到的世界,人们更倾向于把立场、情感和利益置于真相和真理之前。网络世界的“后真相化”,其实质是网络民粹化,推动者正是不明真相的网络大众。“胖猫”因情感问题跳河轻生,不明真相的网民对胖猫女友展开铺天盖地的言语攻击。除此之外,染粉发的准女研究生遭网暴,寻亲男孩刘学州与父母决裂被网暴,以及一女生穿短裙皮鞋参加高考被网暴等事件,都反映了网络民粹主义的甚嚣尘上。

后真相时代,我们很难从源头杜绝类似的网暴事件发生,只能在事件讨论发酵后设法起到亡羊补牢的作用。对后真相时代的无奈表明当下时代政治对网络民粹化的迁就,也反映了治理网络民粹化现象的艰难。

民粹主义与民族主义

民族主义和民粹主义有着清晰的边界,二者不仅历史脉络不同,而且名声也不同。民族主义与国家建构联系在一起,是推动现代国家形成的意识形态力量;民粹主义的出现比民族主义要晚得多,是一种国家内部因大众不满而形成的政治表达,反映了中下阶层的利益与价值取向。尽管从定义看,民族主义追求我族与他族的内外区分,民粹主义强调精英与民众的上下区分。

但是民族主义和民粹主义并非时刻泾渭分明,民族主义追求民族主权,民粹主义追求人民主权。二者都以国家为基础,也都基于国家被精英把持、被外国操纵的逻辑,与其说是两种权力主张,不如说是一种主张的不同面向。进入21世纪,随着人民与民族的日益同义,民族主义与民粹主义开始交叠,形成一种更具对抗性的新政治形态,“民粹民族主义”(populist narionalism)或“民族民粹主义”(national populism)。

民粹主义着眼于人民的统一,强调群众的整体性,这种基本价值在遭到外敌威胁时便极容易转变成民族主义,即强调民族统一和民族认同,抵制和排斥外国力量的侵入。当民粹主义在民族遭到外敌威胁,转变为民族民粹主义或民粹民族主义时,其大众认同便转为民族认同,“人民的-反人民的”的思维逻辑转变为“国内-国外的”逻辑;其批判的重点也随之从国内的政治精英转变为外部敌人,从上层阶级转变为“吃里扒外”的内奸。

在“911”事件之后,美国各地对于移民的反感明显升温。近年来,频发的恐怖事件又使本土主义、排外主义、种族主义和伊斯兰恐惧症抬头。人们担心难民会带来文化认同问题、经济机会问题和恐怖主义。在民粹主义者的鼓励下,越来越多的公众认为权利只保护这些“其他”人,而不是他们自己。随着贫富差距日益扩大,美国社会出现了带有民粹主义色彩的民族主义倾向。一些美国人开始痛恨现有经济体制,认为它让富人更富、穷人更穷。有人担忧外国移民抢走自己的工作,有人甚至主张以强硬手段和暴力对付外来移民。

由此可见,两者边界在许多情况下显得“暧昧”。这也要求我们,在用政治传播的视角看待问题时,需要更为辩证的把握民族和民粹的面向,精确定位事件的底层政治逻辑,方能更好地对事件做出评析。

参考文献

[1]林红.(2024).民粹主义与民族主义的理论关联及合流.探索与争鸣(03),145-155+180.

[2]刘海龙.(2017).像爱护爱豆一样爱国:新媒体与“粉丝民族主义”的诞生.现代传播(中国传媒大学学报)(04),27-36.

[3]俞可平.(1997).现代化进程中的民粹主义.战略与管理(01),88-96.

[4]欧美新近一波民粹主义的成因、特点及影响(澎湃新闻)

[5] “刘学州悲剧”的背后:网络世界后真相化的实质是民粹化(探索与争鸣杂志)

[6]警惕民粹主义与极端民族主义合流(人民日报)