男童打水仗后感染“食脑虫” 罕见病例引关注

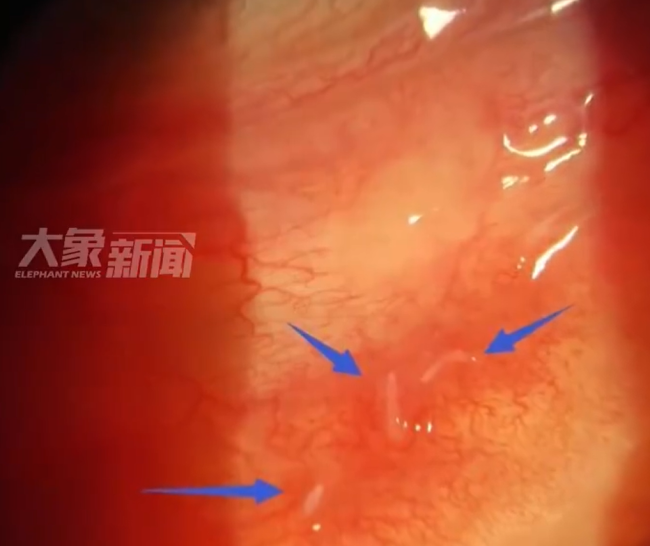

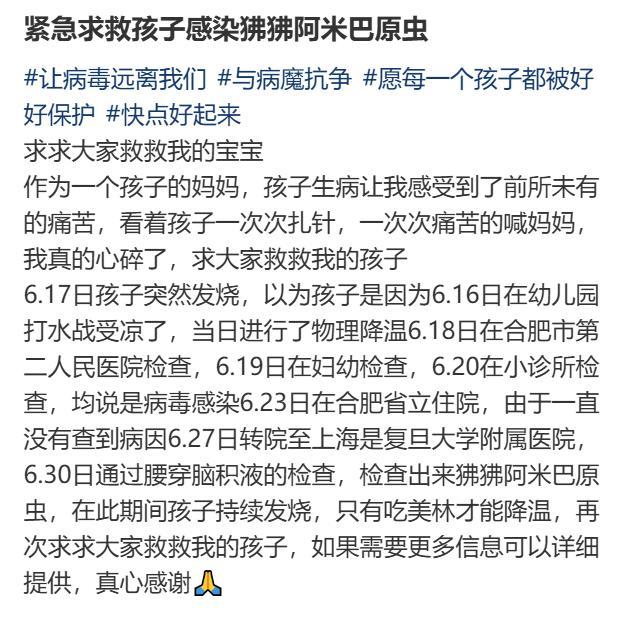

近日,一名男童的妈妈在社交平台上求助,称孩子6月16日在幼儿园打水仗后,第二天开始持续发烧,多家医院检查后一直没有查到病因。6月30日,男童在上海复旦大学附属医院通过腰穿脑积液检查,确诊为狒狒阿米巴原虫感染。

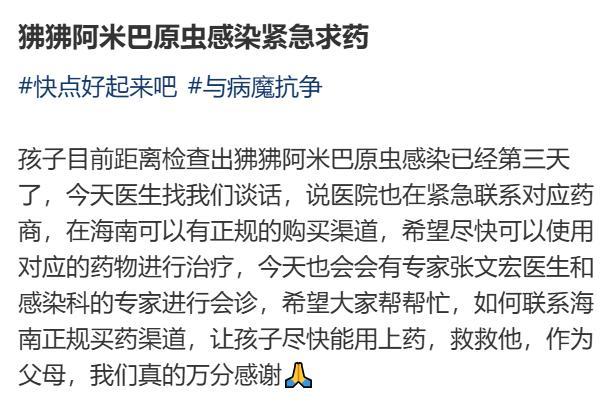

孩子的妈妈表示,孩子还在医院,意识良好,但走路有些不稳。目前使用了药物治疗,但医生表示治疗过程充满不确定性。7月2日,孩子妈妈再次发文,提到张文宏医生和感染科专家将进行会诊,并求助网友联系正规买药渠道,让孩子尽快用上药。

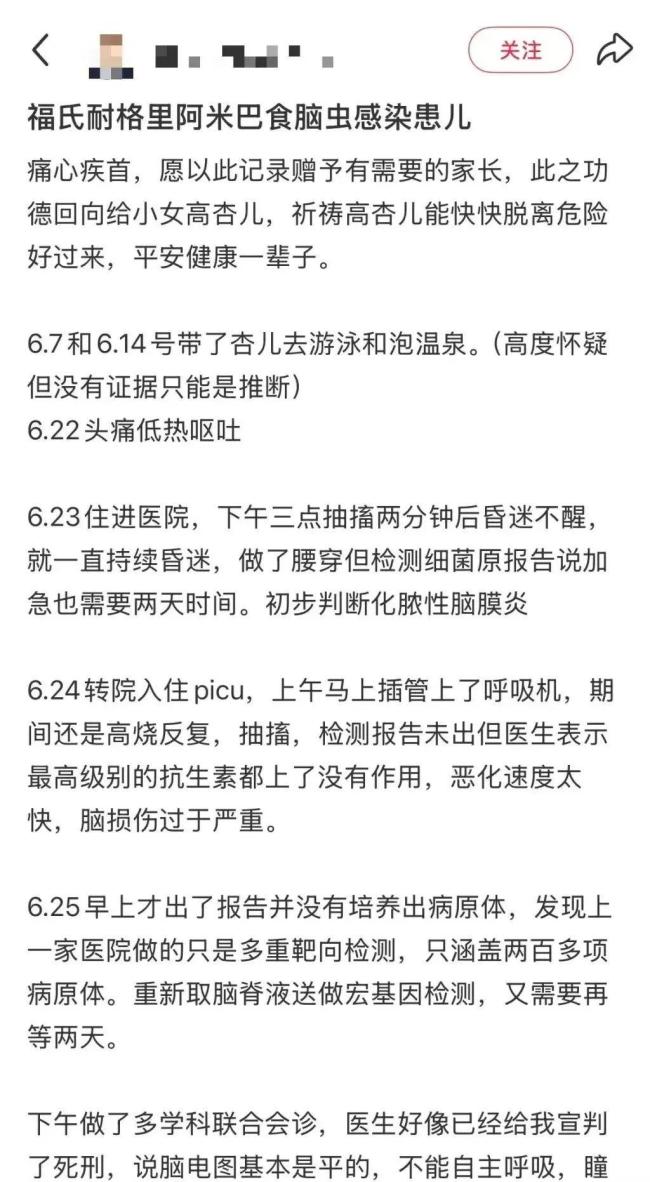

此前,另一名5岁女童家长也在社交平台求助。这名女孩于6月7日和6月14日游泳和泡温泉,6月22日出现头痛、低热和呕吐症状,随后住进医院并出现抽搐,昏迷不醒,转入重症监护室治疗。6月27日被检测出福氏耐格里阿米巴病原,情况非常危急。6月29日,当事人更新近况,称孩子脑电图基本是平的,不能自主呼吸,生命体征逐渐减弱,但仍全力救治中。

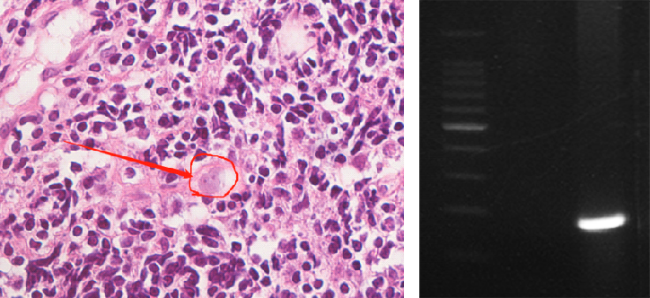

狒狒巴拉姆希阿米巴是阿米巴原虫的一种,与溶组织阿米巴不同。溶组织阿米巴多表现为慢性腹泻或肝脓肿;而狒狒巴拉姆希阿米巴和福氏耐格里阿米巴均称为“食脑虫”,临床以脑膜脑炎或脑炎为特征性表现。狒狒巴拉姆希阿米巴脑炎的治疗是一个难题,死亡率高达98%,全球仅有少数成功治疗的案例。所有成功治疗案例均需要数月甚至数年的药物治疗,包括喷他脒、磺胺嘧啶、米替福新等多种药物。

复旦大学附属华山医院感染科曾发布过一个15岁的孩子阿文因感染狒狒巴拉姆希阿米巴脑炎去世的情况。阿文平时经常在家乡河塘中游泳,2018年12月出现鼻部破损,2019年5月23日发烧,6月2日到华山医院求医,最终在6月9日抢救无效去世。

复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇介绍,“食脑虫”是一类喜欢自己“漂泊”的单细胞小生物,学名叫自由生活阿米巴。其中最危险的有三种:福氏耐格里阿米巴、巴拉姆希阿米巴和棘阿米巴。这些病原体早期症状像普通脑膜炎,高热、剧烈头痛、呕吐、脖子发硬。很多有效药物分子大、毒性强,穿越血脑屏障困难,高剂量应用易带来副作用。如要确诊“食脑虫”病原体,必须在脑脊液或病灶组织里找到阿米巴或做分子检测,基层医院常常难以做到“立等可取”,容易错过宝贵的救治时间。

夏天在湖泊、温泉、河道、戏水池潜水、跳水时,鼻腔被温暖的淡水猛冲是最典型的感染途径。同时自来水直接洗鼻也可能感染。夏日玩水时应注意选择正规泳池,查看水质监测报告,余氯含量应保持在0.3mg/L至1.0mg/L。游泳前后要用流动水淋浴,游泳后要及时滴抗病毒眼药水,不与他人共用毛巾、泳镜。如在“温暖淡水呛鼻”后一两周内,出现高烧、剧烈头痛、恶心呕吐、颈脖僵硬,甚至很快意识模糊,务必立刻就医,并主动告诉医生近期的涉水经历。