莫言的短篇小说《枯河》讲述的是一个孩子因犯错之后,不堪忍受父母惩罚,毅然赴死的悲剧故事。看到这,大多数人可能会把这件事的性质等同于父母虐童的社会性事件来看。可是莫大师的作品,其现实意义与文学价值自然不同于普通的社会报道。

在这部以主人公孩童视角看待社会、他人、人生的小说中,主人公身心并不健全。但对于邻家小女孩爬树折枝的要求,他还是勇敢地答应。然而意外坠落的他导致小女孩死亡。于是他遭到女孩父亲、自己父母、哥哥轮番毒打,伤痕累累的他在当晚便离家出走,悲惨地死在了村中的枯河里。

想必看过莫言作品的人都知道,他的童年经历其实并不愉快。这部以不幸孩童为主角的作品,无疑是他童年悲痛经历的一个反应。

之前看过一些莫大师的长篇作品,自然是被对他佩服之至。今日读到其短篇,更是为其奇绝笔法所惊艳。在这个平常故事的内里,更加引人关注的其实是大师的魔幻笔法。据于此,这篇小说的文学价值、审美价值也更加值得探究。

一、魔幻的结构

众所周知,莫言是中国魔幻现实主义的代表作家,他自己也承认师从哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯。

对于这两位作家的作品,也都有过涉略。除却情节设置、人物塑造的相似性,我也是首次体验到莫言对这位外国老师的行文结构的模仿学习。

马尔克斯经典之作《百年孤独》的开头被文学界奉为经典中的经典:

“许多年之后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩迪亚上校将会回想起,他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”

评论界对它的评论是“它将时间三维:过去、现在、将来聚集于同一语言时空。现在是叙事时间,这一时间讲过去和将来关联起来。”

《枯河》无疑是根据自己所需,恰到好处地运用了这个开头。

传统的叙事顺序是从原因到结果,枯河则是在巧妙地运用了倒叙和预序。

小说开篇从主人公的夜晚离家写起,接着又以一句“明天早晨他像青蛙一样……”预示着他的死亡,紧接着又是对主人公离家原因的叙述。

现在、将来、过去的故事缓缓流露,读者对主人公死因探究的欲望也随着开头被激起。

如此巧妙的结构安排,不愧出自大师之笔!

作为一个写作初学者,在佩服赞叹之余,自然也要虚心学习、潜心修炼。

二.魔幻的语言

一篇借文字表达的文章,语言自然是关键。

纵观古今,语言风格大致也随了作者性情分为两类:豪放派与婉约派。前者又可包括直白平实、犀利豪爽等,后者可包括细腻清秀、华丽浮华……

按此归类,莫言自然属于豪放派。或许是专注于小说写作的缘故,所以莫言的文字给人的感觉倒是无比平实简朴;也或许是生于北方,莫言的文字给人的感觉自然也是大气磅礴。何种物像,经他一着色,便是赤裸裸地叫人刻进脑子里去。

以下是《枯河》里面的一些摘录:

“水淋淋的鲜红月亮”

“几颗瘦小的星斗”

“短促的鼻子”

“瘦弱的鸡鸣”

“水淋淋的鲜红月亮”

“几颗瘦小的星斗”

“短促的鼻子”

“瘦弱的鸡鸣”

初看者,可能会觉得这根本就是语句不通,胡说八道。但放在文中,这种违反语法规则、自然常识的语词搭配却毫无违和感。不但不突兀,给人的感觉却全然是新颖、惊叹,亦或是顿悟后的拍案叫绝。

如此这般恣意的语词搭配在一定程度上,实在是改变了我对文学创作的认识。从前只知道文字需要推敲,因此习惯性地陷入了咬文嚼字的误区。

读到莫大师的作品,也方知文字推敲并不是纠结于一词一字。生怕文章里出现病句,毁了文章格局。可如此看来,有时候恰到好处的“犯病”恰是巧妙之至。

不过就我目前水平,自然知道不能如莫大师一般恣意。不过倒也该尝试着把文字写地自然豪放起来,不再刻意追求文字的华美精致。

时代毕竟是变了,古代文学多讲究字字珠玑,可当代似乎在表达上更随意。我自己也经历了一个变化,过去喜欢那些浮华矫饰的句子,如今却偏爱王小波、余华之类。读他们的文字,我只用一个字来描述“爽”!

以前读文追求的是极致的美感,如今喜欢的是文章的笔力以及情感的喷张。其实两者未尝不能兼具,但有时太追求“美感”太容易矫情做作,从而忽视作者本身需要表达的观念以及情感。

而对我来说,日后首要追求的必将是把文字写出一种“爽快”之感!

三.魔幻的手法

谈到写作手法,大体可划分也修辞手法、表现手法、表达方式等。其中细致划分又互相交叉,也有重复,在此我不赘述,只是结合几种在文中表现突出的手法稍作分析,以便写作者学习提升!

1.比喻

无论是读者还是写作者,对比喻恐怕是再熟悉不过。但就连这小小的比喻使用,已经可以看到大家的写作技艺的高超水平。

“他立刻化成一个幽灵般的影子”

“直到第二天早晨他像青蛙一样蜷伏...”

“体内仿佛有四通八达的鼠洞,像耗子一样的心脏。”

“冰一样澄澈的天空”

“她的嘴里发出马一样的叫声”

“鸦鹊飞掠而过的阴影像绒毛一样扫着他的脸”

“他立刻化成一个幽灵般的影子”

“直到第二天早晨他像青蛙一样蜷伏...”

“体内仿佛有四通八达的鼠洞,像耗子一样的心脏。”

“冰一样澄澈的天空”

“她的嘴里发出马一样的叫声”

“鸦鹊飞掠而过的阴影像绒毛一样扫着他的脸”

以上选取的都是文中的部分比喻句,给人一种具有莫言式的独特感。比喻的作用是使得所描述对象更加形象具体。

无论是写人还是写物,写外在还是心理。比喻手法的运用在莫大师的笔下万分自然而又流畅,那些独特的比喻匹配更是具有鲜明的个人特色。

对于大多数写作者来说,比喻手法的使用并不难。只是要想用得如此疏狂、豪放、自然,恐怕还得仔细向莫大师学习、钻研一番。

2.夸张

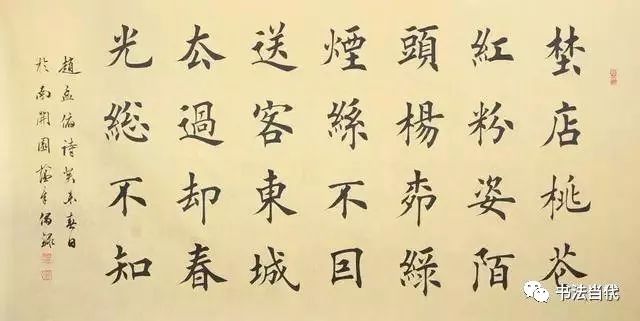

说到夸张,大家最能想到的便是李白那一句:“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”

所谓夸张,也就是对事物形象、特征夸大或缩小的描写。其作用在于更加突出、鲜明地表达事物的作用。

夸张说起来简单,但在实际应用中却并不容易。不像平时生活里的自嘲解乏,文学创作中的夸张在需要保持事物本身特征的同时,更要给读者某种感觉上的冲击。

“浑身上下都流出了透明的液体”

“他感觉到自己的心像只耗子一样在身体内哧溜哧流地跑着”

“长长的影子铺满了整个院子”

“鞋底越来越薄”

“他低头看着这块跳动的肌肉”

“浑身上下都流出了透明的液体”

“他感觉到自己的心像只耗子一样在身体内哧溜哧流地跑着”

“长长的影子铺满了整个院子”

“鞋底越来越薄”

“他低头看着这块跳动的肌肉”

以上所述,皆是小说中明显带有夸张意味的句子。

无论是情感的夸张还是影响的夸张,都给人一种畅快淋漓的体会感。少了这些夸张,或许不会影响文章全局,但多了这些夸张,文中人物情感以及事件进展给读者的冲击感绝对又是另外一种风味。

夸张用好了畅快,但过度使用与任意使用给人的往往是一种做作之感。所以在这方面,还要多向莫大师学习。学到极致,所想表达的便是能自然而然化为精致语句的。

3.通感

从字面上来看,便是感觉想通之意。借钱钟书的解释便是:“颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量,气味似乎会有锋芒。”

记得中学时,映像最深刻的一个莫过于朱自清先生的一句:“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。”

莫大师对通感手法的运用,在《枯河》中更是锋芒尽占。

“女孩的喊声像火苗子一样烧着他的屁股”(听觉到触觉)

“脑后有两根头发很响地直立了起来”(视觉到听觉)

“月亮颤抖不止,把血水一样的微光淋在他赤裸的背上...感觉到月光像烙铁一样烫着背...”(视觉到触觉)

“女孩的喊声像火苗子一样烧着他的屁股”(听觉到触觉)

“脑后有两根头发很响地直立了起来”(视觉到听觉)

“月亮颤抖不止,把血水一样的微光淋在他赤裸的背上...感觉到月光像烙铁一样烫着背...”(视觉到触觉)

以上皆为文中精彩的运用通感手法的语句,给人的阅读快感不言而喻。

感觉之间的交叉体验无疑是将感情体验放大的一个过程,这种巧妙的情感描写手法

使得人物形象的情感表现更加具体、生动、个性化。通过文字将人物情感传达给读者,调动读者的感觉器官,使得读者有一种身临其境之感,无疑是对阅读“同理”体验的一种极大推动。

当然通感的使用也不是任意妄为,毕竟不突兀恰到好处、为内容服务才是文字之“本分!”

4.照应

我们最常见的照应法则大多是“首尾照应”或者“文与题的照应”,但今天我要分析的是另外一种照应。开头——中间段落——结尾,这种照应也还有另外一个名字“线索设置”。

接下来我们要看的是,关于文中一个重要意象“血月亮”的线索作用。

开头:“一轮巨大的水淋淋的鲜红月亮...凄艳的红色”

中间:“月亮持续上升,依然水淋淋的”

“月亮已经升起很高了,但依然水淋淋的不甚明亮。”

“月亮已经在南方,而且褪尽了血色,变得明晃晃的”

结尾:“鲜红太阳即将升起的那一刻...”

开头:“一轮巨大的水淋淋的鲜红月亮...凄艳的红色”

中间:“月亮持续上升,依然水淋淋的”

“月亮已经升起很高了,但依然水淋淋的不甚明亮。”

“月亮已经在南方,而且褪尽了血色,变得明晃晃的”

结尾:“鲜红太阳即将升起的那一刻...”

显而易见地是,这轮血月亮在整篇小说里扮演着一个极其重要的角色——主人公命运的象征。

对于主人公来说,自己的生活不正是笼罩在血色与阴暗的黑夜吗?月亮无论如何起升变幻,都无比冷漠而又清醒地照耀着那个饱受折磨的小生命。直到最后月亮落下太阳升起的时刻,也正是那个小生命殒灭之际。于他来说,或许死亡才是黎明的到来。

其实很难想象,少了这轮月亮文章的悲剧意味要打多少折扣。多了这轮月亮,小说的悲剧意味也更加深长。在耐人寻味的同时,无疑是把那一层血色笼罩在了每一个肚子饿的心上。

说到这里,其实所分析的不仅仅是照应手法的运用了,其中自然而然地涉及了意向设置以及象征手法。

对于“魔幻手法”的应用在此也告一段落,可这并不意味着我已经分析了该文中所有的手法。毕竟文章创作者的思维是我不能轻易琢磨的,况且还是像莫言这般如此大师级别的人物。

在此我也只是选取有代表意义的手法浅作分析,一方面是希望把莫大师的高超技艺有一个分析式的呈现,为光大文学爱好者或者普通读者所参照;另一方面也期望自己在这种品析中能得到一些关于写作的专业知识,从而取得一些进步。

其实自己读莫言老师的作品大致也是在他获诺贝尔文学奖之后,从《蛙》到《酒国》再到《丰乳肥臀》。起初大概也是想一睹当代中国文学大师的作品真容,缺少了一种真正拜读佳作的诚意性。可如今再次读到他的短篇,不禁在心底一种对文学创作者的敬畏感。

兴许是因为以前读长篇的缘故,对于莫大师笔下的魔幻世界给予了太多关注,更多的是纯粹奔着故事去了。可近日有幸读到一篇短篇,反复咀嚼,方被其文学真容所惊醒——原来这才是真正的文艺创作。

作为一个文字爱好者,自知需要向前辈学习——学习笔法、风格、等,但我想更重要的其实是作为文字创作者的风骨与态度。

莫言最初的创作动力竟然是“每天吃饺子”,可到后来我们从他的作品中看到的并不是他对饺子的欲望,反而是时代反思、人性拷问如此深刻的话题。

对于广大文学爱好者来说,可能起初对文艺创作也抱了一夜成名这样的名利期望,可是在此还是希望每个创作者都能在一定程度上保持一种责任感与初心。毕竟在中国需要的是更多的莫言、贾平凹、余华之类,而不是大众追逐的郭敬明之类。前者太难熬,后者多追逐。

最后,祝愿每一个文学创作者都能在追求理想的路上保持初心,为中国文学添砖加瓦,将中华文学发扬光大!