中国网评论:砸窗非“英雄之举” 媒体观点分歧引热议

一次砸窗事件引发了广泛争议,各大媒体对此事的看法也出现了分歧。起初,许多媒体人和网友都对这种行为表示赞赏,认为砸窗的人是英雄,甚至建议给他们颁发“见义勇为”奖。从一些视频来看,车内确实非常闷热,温度高达三四十度,不少乘客汗流浃背。一位50多岁的阿姨因为空气闷热几乎晕倒。黑衣男子砸窗后,有风吹进来,乘客们感觉舒服多了。此外,他们还解决了乘务员因担心担责而犹豫不决的问题。

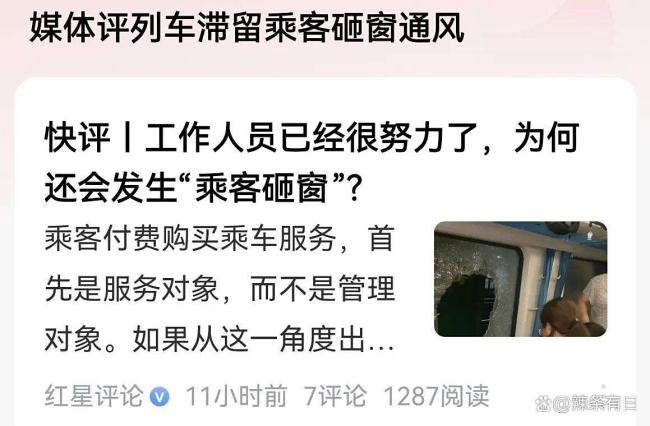

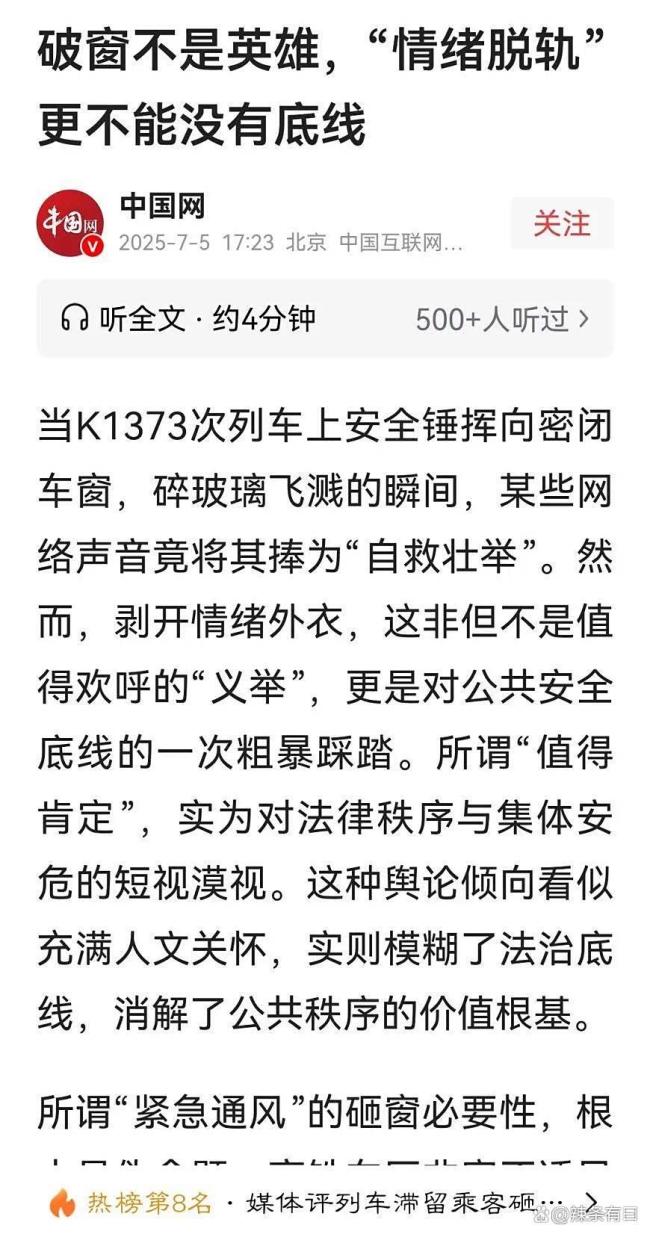

然而,这两天有些媒体的文章引起了众怒。例如,“中国网”直接将破窗者的行为定性为情绪失控,是对公共安全底线的粗暴踩踏,所谓的“自救”行为实际上是“自戕”。文章批评当事人模糊法律底线,漠视集体安全与法律秩序。这些言论激起了广大网友的强烈反驳,评论区几乎是一边倒地抨击这篇文章及其作者。

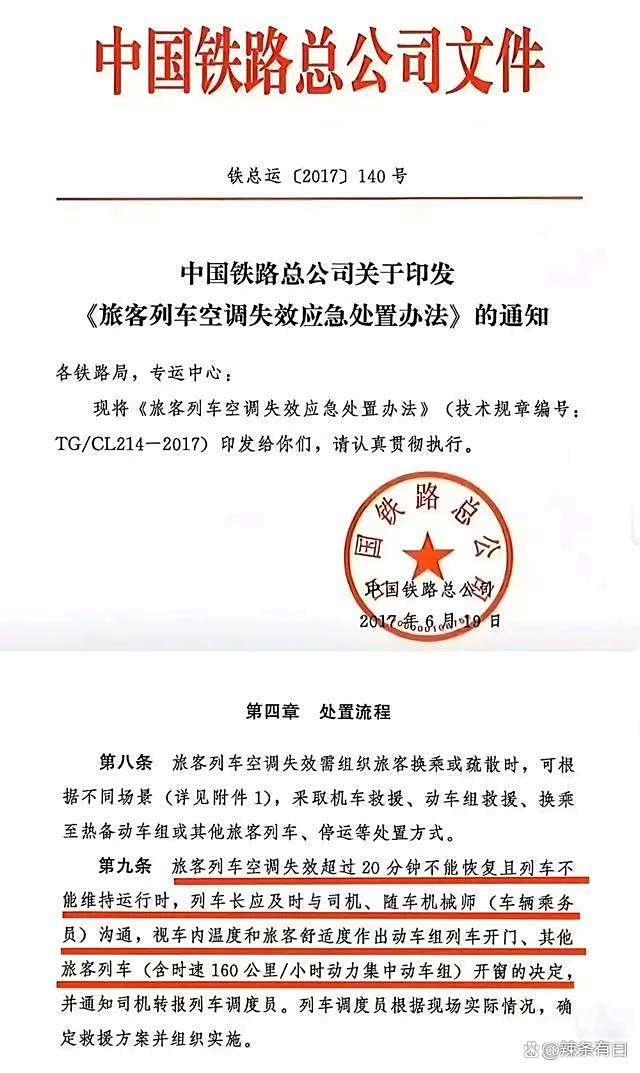

文章作者不仅批评了破窗者,还指责网友们美化这一行为,认为这种论调比砸窗行为本身更危险,是一种野蛮的“以暴制暴”。不过,作者显然没有深入了解事情经过,连事发场景都搞错了。砸的是普快绿皮车的车窗,而不是高铁。写文章前,编辑应该查阅铁总的相关文件以及应急管理救援的规定。

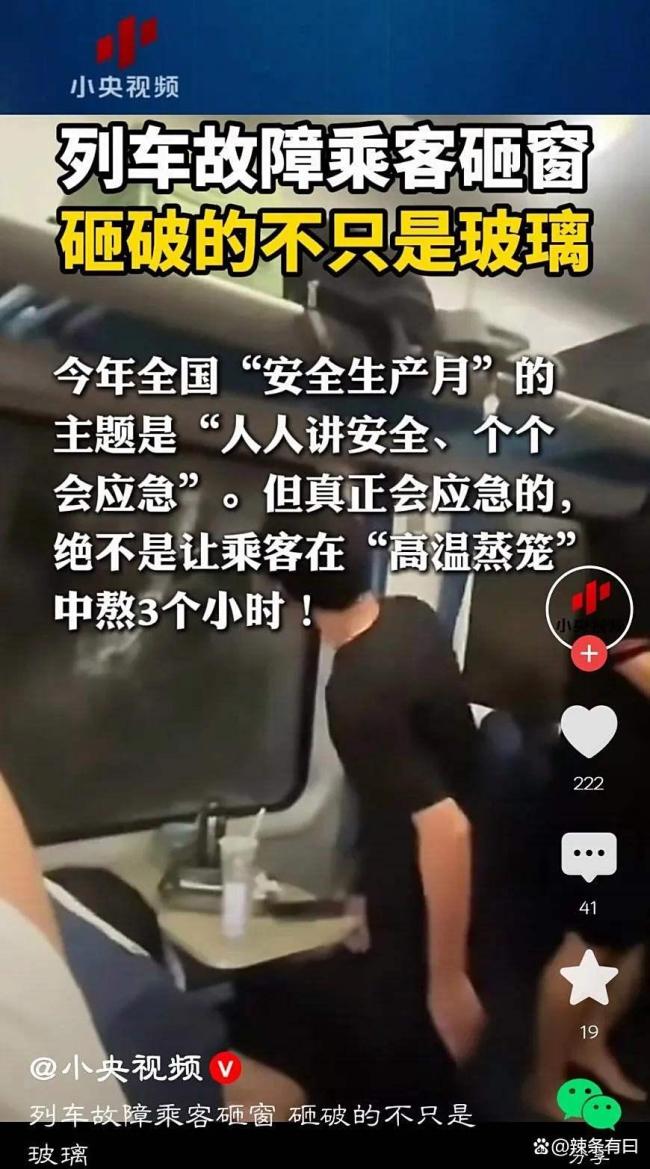

并非所有媒体都持有相同观点。央视指出,真正的应急处置不应让乘客在高温中煎熬三个小时。红星新闻则强调,乘客首先是服务对象,而不是管理对象。第一财经认为,铁路作为服务行业,一线工作人员应发挥主观能动性,确保乘客的安全和健康。澎湃新闻引用了“司马光砸缸”的故事,强调在生命面前需要变通与果断,尊重现场判断,理解乘客处境。

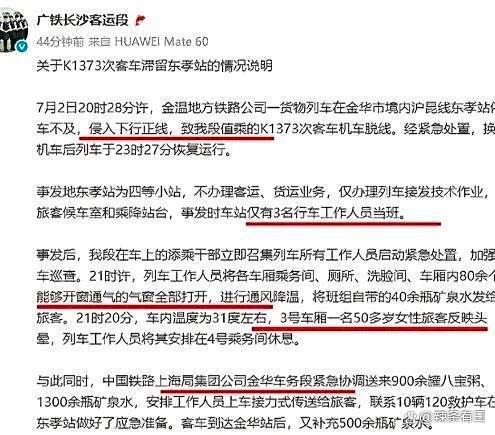

官方随后发表声明解释称,车内虽然闷热但并未达到立即开门或破窗启动紧急预案的程度。车内并不是完全封闭的,第一时间打开了80余个气窗通风降温,并提供了1800余瓶矿泉水和900余罐八宝粥。尽管如此,该解释似乎适得其反,反而引发了更多不满。

无论反对还是支持,这次事件都将服务与管理问题摆到了台面上,对列车工作人员的临场应变能力提出了更高要求。

相关文章

李人骏其实精得很 坚守正义的棋手

曾志伟和女星合影姿势不雅引争议 合影风波再起

景区投放1吨龙虾助攻游客垂钓 共享美味盛宴

《歌手2025》第八期精彩回顾 李佳薇惊艳回归

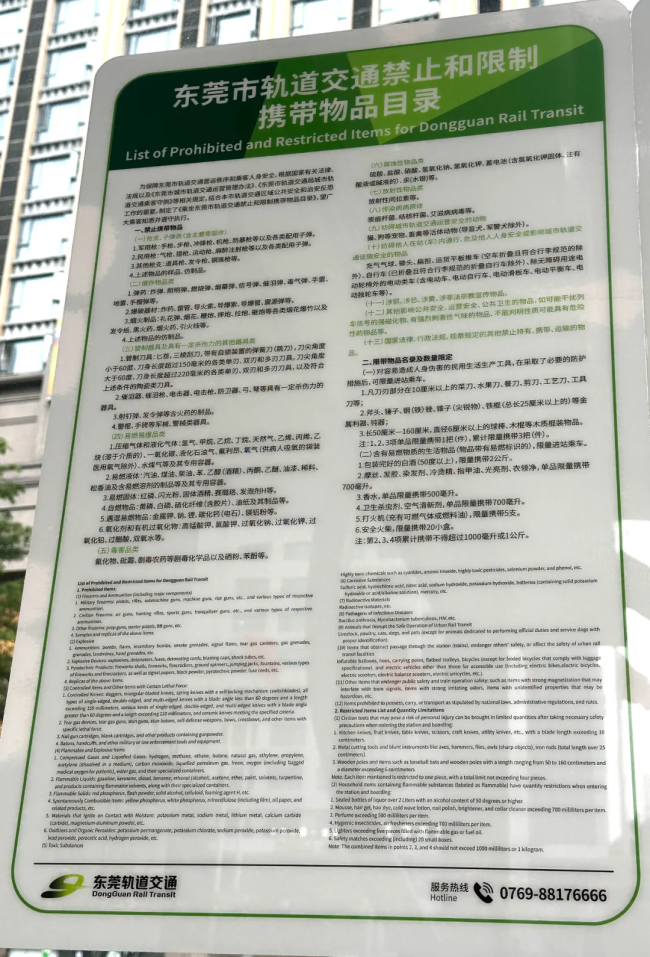

东莞地铁回应乘客车厢内耍折叠刀 安检疏忽将处理

吃野生菌一家7人被毒死?谣言 网民为博关注编造虚假信息

陈登星加冕世界顶级街球扣篮赛冠军 中国骄傲闪耀国际赛场

幼童被碾压身亡 司机:内疚又冤枉 视线盲区酿悲剧

男童躺街上被撞死 司机:内疚又冤枉 视线盲区酿悲剧

山东舰编队开放活动近两万人次登舰 港人热情迎接

国科大校长与毕业生定下十年之约 共赴科技强国梦

南京VS苏州诞生两项纪录 苏超首现0比0平局

我国在建最大火电厂新机组投产 助力迎峰度夏

台风“丹娜丝”或走出“Z字型”路径 副高变化引奇葩走向

台风暴雨高温三预警齐发 多地面临极端天气挑战

盘点历史上奇葩台风走位 掉头转圈画8字

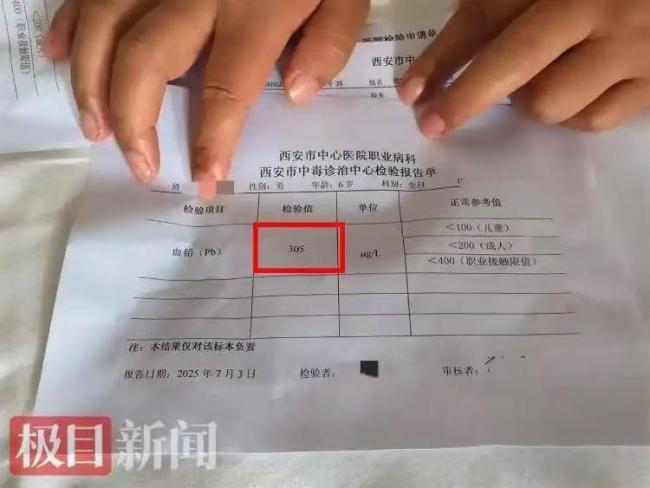

幼儿园血铅超标事件须一查到底 严查违规添加剂真相

苏超门票成最难花出去的10块钱 撬动消费热潮

幼童躺街上玩耍被碾压身亡 司机发声 快递员正常行驶未察觉

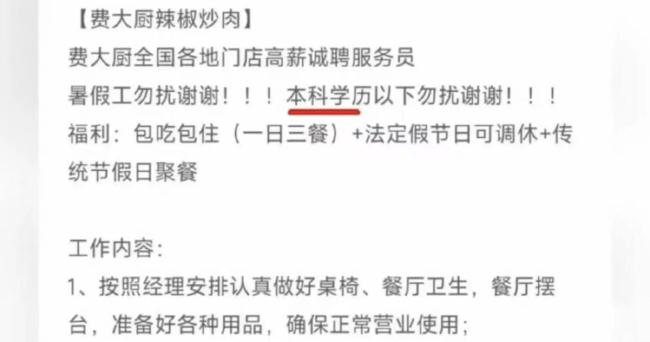

费大厨 本科以下勿扰 学历门槛引热议

- 美国销售的玩具近80%在中国制造 关税政策让小商户苦不堪言

- 中央港澳办主任夏宝龙:让美国乡巴佬们去哀鸣吧

- 辽宁将于4月17日进入春季 比常年稍晚

- 高中男教师被举报与女学生发生关系:两情相悦还是违法犯罪?

- 王曼昱取得澳门世界杯开门红 国乒加油

- 景德镇车祸案被告方希望轻判 司机父亲:儿子并不是有意杀害别人

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势