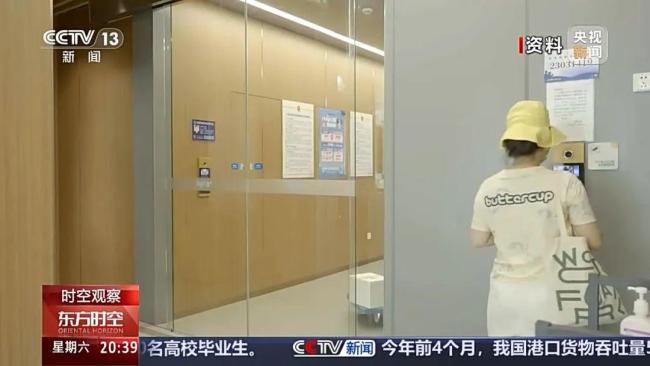

新规施行拒绝刷脸有依据了 保护个人信息安全

近年来,刷脸技术在识别个人信息方面的应用日益广泛,从小区门禁、酒店登记到交通出行和金融支付,在经济社会的各个领域几乎都能见到“刷脸”技术的应用。然而,这种便捷性背后也隐藏着不容忽视的风险。

为规范人脸识别技术的使用并保护个人信息安全,国家互联网信息办公室和公安部联合发布了《人脸识别技术应用安全管理办法》,该办法自6月1日起正式实施。随着应用范围的扩大,潜在风险也随之增加。

根据《办法》,基于个人同意处理人脸信息时,应确保个人在充分知情的前提下自愿、明确地单独同意。同时,个人有权撤回同意,且处理者需提供便捷的撤回方式。对于存储数量达到10万人以上的个人信息处理者,《办法》要求其在30个工作日内向所在地省级以上网信部门备案,并在终止应用人脸识别技术后30个工作日内办理注销备案手续,依法处理相关人脸信息。

面对“强制刷脸”的情况,如一位眼球缺失的盲人在营业厅办卡被要求眨眼刷脸的事件,《办法》规定,如果存在其他非人脸识别技术可以实现相同目的或达到同等业务要求,则不得将人脸识别作为唯一验证方式。若个人不同意通过人脸信息进行身份验证,应为其提供其他合理且便捷的身份验证方式。此外,《办法》还特别强调了对残疾人、老年人等特殊群体合法权益的保护,要求处理这些群体的人脸信息时遵循无障碍环境建设相关规定及最小必要原则。

公共场所采集人脸信息也有严格要求。例如,《办法》禁止在宾馆客房、公共浴室、更衣室、卫生间等私密空间内安装人脸识别设备。同时,在公共场所安装人脸识别设备必须是为了维护公共安全所必需,并设置显著提示标识。

人脸信息因其唯一性和终身性,一旦泄露,无法像密码那样更改,可能对个人及公共安全造成持久而严重的危害。因此,除了法规层面的保护外,个人也需要提高自我保护意识,不随意分享含有人脸信息的照片或视频,并谨慎对待公共场所及手机应用提出的人脸信息采集要求。

相关文章

河南水库水位下降现千佛石窟 佛像多有残损引发关注

郑钦文回应晋级:再打两盘都没问题 体力充沛信心足

当地称瘦弱骆驼主人此前已养死一只 另一只现状堪忧

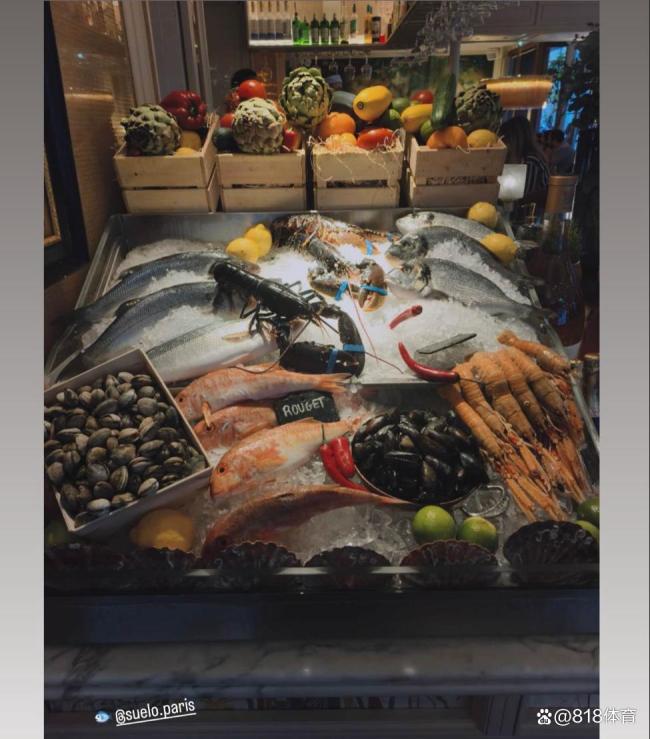

现场球迷合唱《日不落》送给郑钦文 法网晋级喜迎海鲜大餐

12.springCloud AlibabaSentinel实现熔断与限流

【GPT入门】第40课 vllm与ollama特性对比,与模型部署

PTA-根据已有类Worker,使用LinkedList编写一个WorkerList类,实现计算所有工人总工资的功能。

Maven概述,搭建,使用

基于Canvas实现抽奖转盘

【 SpringCloud | 微服务 网关 】

Vue2之3v-model在组件中的应用以及sync修饰符

从0开始学vue:Element Plus详解

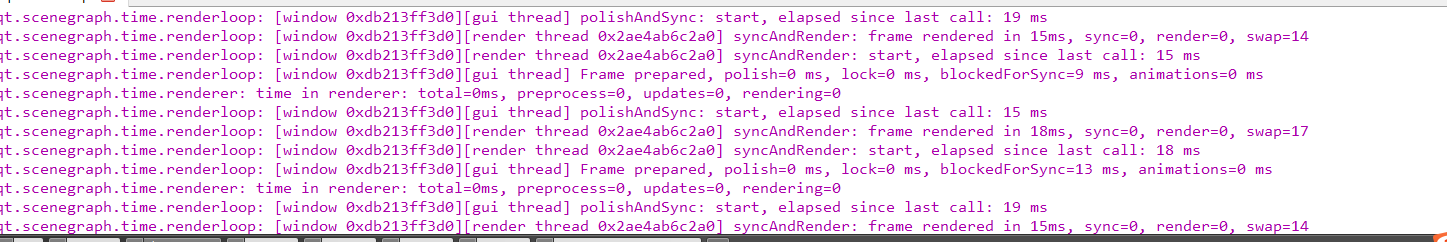

Qt6使用opengl

【模拟电子电路-工具使用】

JVM学习(六)--垃圾回收

pikachu通关教程-CSRF

2024年数维杯国际大学生数学建模挑战赛A题飞行器激光测速中的频率估计问题解题全过程论文及程序

【Hot 100】763. 划分字母区间

- 派出所回应越野车被冲走两女子遇难 自驾游涉水酿悲剧

- 2025澳门乒乓球世界杯拉开帷幕!孙颖莎火力全开霸气十足

- 外卖小哥中奖100万后继续送餐 稳当劲儿令人佩服

- 国足6月18强赛不会超长集训!很难冒险用新人 王钰栋有望竞争主力 备战计划谨慎推进

- 家属回应男子思念亡妻无法释怀去世 绝笔信引发关注

- 撞死1家3口受害人代理律师发声 家属盼死刑求公道

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势