本文首发于上海科技报

如果细细探寻5000年中华文明史,会发现两个特点。首先是分分合合,强盛的封建王朝在处于一段时间的大一统状态后,会分裂为很多小的封建王国,但是一旦“分”久了,又会走向“合”;其次是古代北方少数民族和中原汉族之间持续不断地发生战争,又不断地融合。

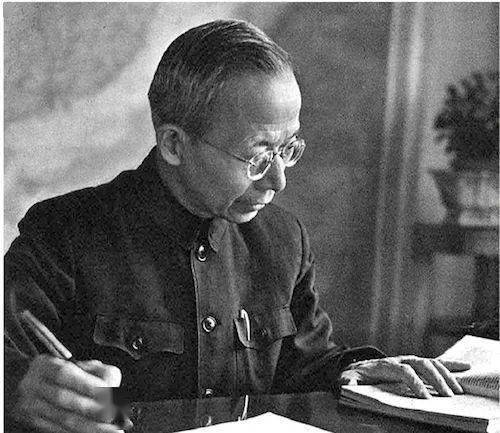

很少有人会想到,这背后的一个重要原因是气候变化。中国近代气象学家竺可桢曾经花了数十年时间研究中国历史气候变化的大致脉络,从气候科学的角度窥视历史变迁背后的原因。

竺可桢曾查阅了《礼记》《诗经》《左传》《吕氏春秋》《史记》《齐民要术》等大量古籍、历史文献,以寻找隐藏于历史长河中的气候记录。1972年,他在《考古学报》第1期发表了自己的研究成果,他将中国近5000年的气温变化制成了一张清晰、简明的曲线图——竺可桢曲线图。

竺可桢将我国历史上的气候变化分为4个温暖期和4个寒冷期。历史上中国大一统强盛的时期,诸如秦汉和隋唐,基本都处于在气候温暖期。唐代不仅都城长安冬天无冰无雪,而且在唐玄宗主政的公元713年(开元十九年),扬州地区甚至出现过关于双季稻的记载。而殷末周初、东晋和南北朝、南宋和明末清初等寒冷时期,都是战争密集的时间段,特别是后3个时期,因为严寒导致食物匮乏,当时的北方游牧民族为了生存不得不南下,农耕文明不断遭受战火破坏,生灵涂炭。

近年来,科学家们还发现唐朝、宋朝(北宋和南宋)、元朝、明朝和清朝的灭亡年代,都处于过去2485年来平均温度以下或极其寒冷的时期。

如果探究世界历史,同样会发现历史纷纷扰扰背后,气候之手的“翻云覆雨”。

美国俄克拉荷马大学教授凯尔·哈珀在其撰写的《罗马的命运》这本书中,展现了气候在古罗马帝国几个世纪兴衰演变过程中产生的影响。文中披露,公元前200年到公元150年间,罗马帝国温暖、湿润,降水充足,气候稳定,适宜农业发展,这是罗马“最幸福的时代”。当时地中海的南岸和东岸遍布郁郁葱葱的森林,在北非,还有不少大象栖息在森林中。但是到了查士丁尼大帝时代,罗马开始进入“晚古小冰期”阶段,公元536年是北半球过去2000年来最冷的一年,也被称作“无夏之年”。公元541年,罗马帝国暴发了鼠疫,走向衰落。古代埃及王朝的衰落同样离不开气候因素。在公元前600年左右,尼罗河流域发生了一次气候变冷现象,导致尼罗河泛滥减少或不足,农业生产受到限制,造成饥荒和匮乏。之后,古埃及遭遇了波斯、希腊、罗马等外族的征服和统治,国家消亡。英国知名考古学家布莱恩·费根为此还撰写了《气候变迁与文明兴衰》一书,从气候史的研究角度,去解答古文明兴衰的谜题。

人类文明史仅仅只有数千年,如果我们从更宏观的角度去审视气候变迁对于人类社会的影响,会发现地球气候变化似乎是一种常态性的情况,在10万年或100万年的时间跨度中,经常出现大冰期和温室期交替的状态,这种交替还影响了史前人类的迁移。2020年,以色列的一项新研究认为,人类可能是在大约20万年前的冰河时期走出非洲的。

如果从地球历史的角度看,可能还要残酷,因为地球上曾发生过相比如今的气候而言更加严酷的冰河期和更加湿热的温室期。科学家们通过研究发现,距今7.5亿—5.8亿年间,地球曾经经历了持续超过千万年的大冰期,在这个时期,地球上的平均温度一度为零下50摄氏度,整个地球都被冰冻了起来;而在白垩纪中期,地球曾经经历过超级暖期,连南极大陆都存在过温带雨林,有着繁茂的植被。

为什么地球会出现如此大的气候变动?前南斯拉夫地球物理学家、天文学家米兰科维奇提出的“米兰科维奇循环”理论已经成为科学界普遍接受的理论。米兰科维奇认为,冰河期的形成可能与地球轨道变化有关,取决于离心率、地轴倾斜度、北半球夏至位置等因素。至于大冰期的形成原因,科学界提出的可能因素包括板块运动、太阳系在银河系中的位置等。

当然,这些周期性气候变化的研究成果并不能阻碍今天人类社会正在推动的碳减排工作。因为以往每次气候变迁都是地球自身因素综合作用的结果,而今天,人类的作用似乎开始慢慢提升,科学家们发现,人类活动打破了地球生物数亿年来维持的碳循环,在200年内实现了自然界原本需要数千万年乃至数亿年才能完成的化石碳库释放。

由于相对地球存在的时间尺度,人类存在的时间还非常短暂,我们现在很难判断,工业革命以来人类的活动是否对地球内部的气候变化规律造成了深远的影响,也很难评估未来地球的冰河期和湿润期的交替是否会因为今天的温室效应而发生一些意料不到的变化。

相对于地球的自然环境和茫茫宇宙来说,人类依然是十分渺小的存在,虽然提出了一些理论,但气候科学领域还有很多未解之谜有待破解。对于地球气候“神奇之手”的认识、对于宇宙整体情况的认知,人类还处于科学探索的初级阶段。因此,敬畏自然、保护地球依然是我们最好的选择。

相关文章

气候改变历史进程的十大事件

蒙古高原会永久干旱?东亚北半球气候真的会被改变?

历史上令人生畏的“杀人流感”,上千万人丧生的背后元凶居然是它

科坛春秋(2015上海十大科普微信公众号)

用人文化的视角介绍中外科技的历史,展示科技领域的前沿动态和深度思考,以及发展趋势,为科技工作者和关注科技的公众打造一个纯净的心灵家园。本微信号转载的文章观点仅代表文章作者观点,不代表本微信号观点。转载文章版权归原作者所有,标注来源作者,倡导公益,只为分享价值,与商业利益无关,有侵权请与我们联系。科坛春秋精选已经入驻今日头条,为防失联,请同时关注。