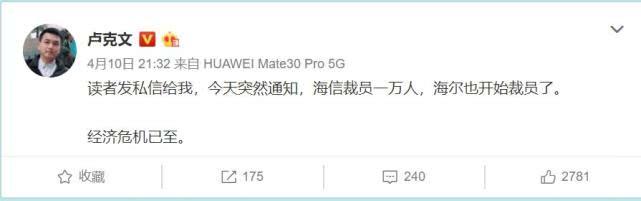

近日,网络上有一新浪微博博主发微博称,“读者发私信给我,今天突然通知,海信裁员一万人,海尔也开始裁员了。经济危机已至。”此事随即在网络上引发广泛关注。

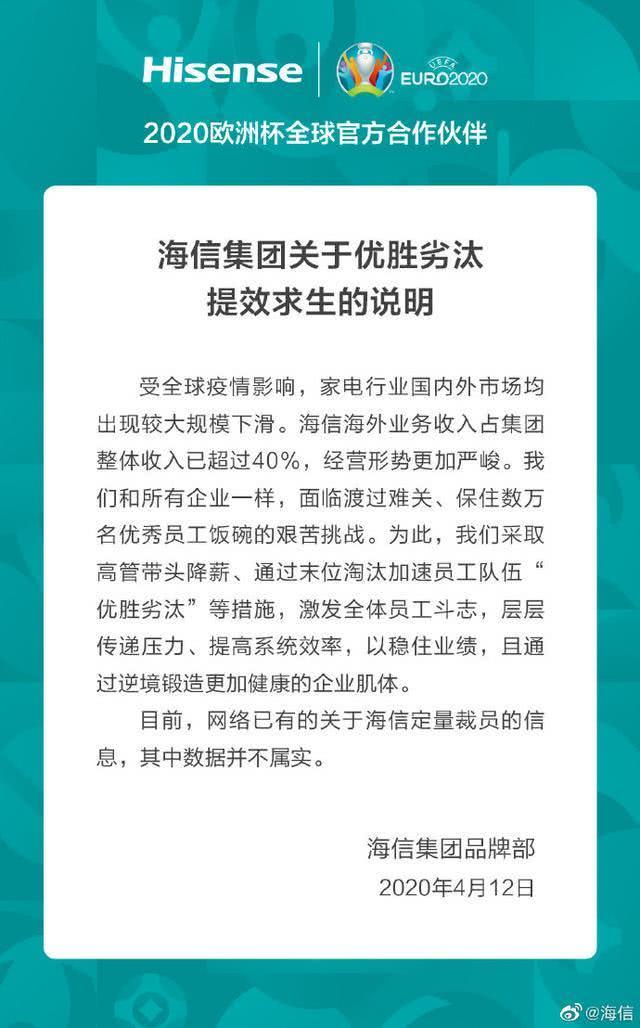

对此,4月12日,海信集团官方发布声明称:目前,网络已有的关于海信定量裁员的信息,其中数据并不属实。但采取高管带头降薪、通过末位淘汰加速员工队伍“优胜劣汰”等措施,激发全体员工斗志。

从以上说明可看出,海信采用的高管带头降薪、末位淘汰的方式来优化现有的员工队伍,激发企业活力,以便更好地生存下去。其实此举也是间接确认了公司存在裁员的情况,只是被曝出来的“大规模裁员一万人”数据不属实。

末位淘汰,了解一下

当企业业绩下滑,生存压力加大的情况下,往往会选择优化员工队伍,精简团队来达到降低成本的目的。最常用的一种人员优化方式就是以上海信的声明中提到的“末位淘汰制”。

对于末位淘汰制,很多的职场人应该不会陌生,它是一种绩效管理的制度。简单来说就是工作单位根据自己的目标,结合单位各个岗位的实际情况,设定一定的考核指标体系,并以此指标体系为标准对员工进行考核,最后根据考核的结果,对得分靠后的员工进行淘汰。

末位淘汰可刺激员工努力

这个制度的好处是可以激励员工努力工作提升效率和业绩,以免被淘汰。同时还避免了有人浑水摸鱼,提前在公司养老的情况发生,帮助公司精简资源,节约人力成本,达到“优胜劣汰”的目的。

末位淘汰挺残酷的

但从另一方面讲,末尾淘汰制也是挺残酷的。因为“末位淘汰”也就是团队中每次考核一定存在末位的员工,一定会有人会被淘汰出局。但是,同个部门里面的员工往往能力各异,擅长的领域不同,有些岗位的工作还很难去量化,这个时候就不一定会有某个人是能力最差的可被淘汰。当大家工作能力都差不多,但在末位淘汰制要求下,不得不选出一个末位员工,那么对于被选中的“末位”员工来说也是极其残酷和不公平的。

末位淘汰容易滋生不公平情况

“末位淘汰制”容易滋生不公平的地方,还在于绩效评定的主动权在部门领导手中。所以,谁排在末位,基本就是部门领导说了算。评定排名就不免带有领导个人的主观因素,难以做到真正的公平公正。有时甚至会成为领导手中的筹码,引发非明面上的恶性竞争。

最后,末位淘汰只是一种绩效管理的制度,并不能成为用人单位与员工解除劳动合同的合法理由。如果员工没有发生严重违反用人单位制度或损害单位利益的情况,用人单位要与员工解除劳动合同,还是需要按照劳动法的规定执行。