中国造船是如何取代韩国霸主地位的 14年激战成就全球王者

在全球造船业的百年激荡中,主导权的更迭总是伴随着技术、规模与国家意志的碰撞。从19世纪的英国,到战后的日本,再到20世纪末的韩国,造船业王冠几度易主。

如今,中国以雷霆万钧之势终结了韩国长达20年的霸主地位。2024年,中国造船业以74.7%的新船订单份额,全面改写全球造船版图。这不仅是一场产业的胜利,更是中国综合国力崛起和全球贸易格局重塑的生动写照。究竟是什么让中国造船业从边缘玩家成长为无可撼动的全球王者?这场与韩国的14年博弈又如何演变为中国的“碾压”之势?

全球造船业的历史是一部大国工业实力的竞逐史。造船业作为资本密集型产业,高度依赖全球贸易和经济周期。每次全球经济复苏或航运需求激增都会为成本较低的国家提供崛起机会。20世纪60年代,日本凭借高效生产和技术革新,终结了欧美长达百年的造船霸权,市场份额一度高达50%。80年代,韩国和中国开始崭露头角,全球造船业进入东亚“三国杀”时代。2000年,韩国以40%的市场份额正式超越日本,登顶全球第一,而彼时的中国仅占4%的订单量,处于边缘地位。

2010年成为中国造船业的关键节点。这一年,中国首次超过韩国,跻身全球顶级行列。然而,“全球第一”的宝座并不稳固。接下来的十年,中韩两国在订单量、技术水平和市场份额上展开激烈交锋,胜负交替。直到2021年,中国造船业开始真正拉开与韩国的差距。根据中国国家工业和信息化部及中国船舶工业行业协会数据,2024年前三季度,中国在造船三大关键指标——完工量(55.1%)、手持订单量(61.4%)和新接订单量(74.7%)——全面领跑全球,韩国则分别仅占25.6%、24.1%和17%。

具体数据上,中国新接订单量达8711万载重吨,同比增长51.7%;手持订单量2.0872亿载重吨,占全球61.4%;完工量4818万载重吨,占全球55.1%。而韩国新接订单量仅1098万修正总吨,市场份额跌至17%,创8年新低。新接订单量作为造船业未来发展的风向标,是中韩竞争的焦点。2024年前三季度,中国连续7个月占据榜首,韩国仅在2个月领先。7月,韩国拿下40%的订单,短暂反超;但9月,中国以90%的市场份额强势回归,彻底奠定领先地位。这种激烈的“拉锯战”背后,是中国造船业在规模、技术和产业链上的全面突破。

中国造船业的逆袭源于规模、技术与产业链的协同发力,形成了无与伦比的竞争优势。中国拥有全球最大的造船产能,2024年承接了全球71%的订单,其中集装箱船订单占比83%,干散货船78%,油轮及化学品船76%。中国船舶工业集团通过整合旗下船厂,形成从设计、采购到建造的闭环体系,效率远超韩国分散的造船企业。以江苏靖江为例,这个县级市成为中国造船业的缩影。2022年,靖江造船完工量占全球9.3%、全国19.7%,新接订单量占全球10.2%、全国18.5%,手持订单量占全球10.7%、全国21.8%。靖江的成功源于其“错位竞争”策略:聚焦1万-5万吨的中小型船舶起家,逐步扩展至40万吨巨轮,形成了规模化、集群化的产业优势。

过去,韩国在高端船型领域占据技术制高点,尤其在LNG运输船上,2018-2019年拿下全球94%的订单。然而,中国通过引进GTT技术并实现本土化,迅速缩小差距。2024年,中国LNG运输船订单占比达48%,与韩国的50%仅一步之遥。中国在大型邮轮领域的突破也令人瞩目。2024年交付的“爱达·魔都号”是中国首艘自主研发的大型邮轮,涉及2500万个零部件,技术复杂度堪比航母。这艘邮轮的成功标志着中国从“低端制造”向“高端智造”的跨越。

绿色船舶领域是中国造船业的“杀手锏”。随着国际海事组织提出2050年实现航运净零排放目标,绿色船舶订单占比从2016年的8.2%飙升至2024年的41%。中国承接了全球70%以上的绿色船舶订单,涵盖LNG双燃料、甲醇双燃料、氨燃料船和电池混合动力船,实现了主流船型和新燃料的全覆盖。相比之下,韩国订单集中在LNG双燃料船,种类单一。

中国的技术突破更是令人叹服:全球首艘LNG动力超大型原油运输船、首艘最大双燃料动力汽车运输船、最大700标箱纯电动力集装箱船,均出自中国船厂。这些成就彰显了中国在绿色技术上的领先,也为其他船型领域的“弯道超车”奠定了基础。

中国的造船成功离不开强大的产业链和政策支持。中国拥有全球最完善的造船供应链,从钢铁到核心部件一应俱全,采购成本比日韩低50%。中国政府的政策支持为造船业注入强劲动力。补贴、税收优惠和国企整合政策确保了行业的高效运转。相比之下,韩国劳动力成本高企,约为中国的两倍,且频繁的劳资纠纷拖慢生产节奏。韩国的“选择性接单”策略虽短期内维持了利润,但在集装箱船等主流市场失守。2021年中国拿下55%的集装箱船订单,韩国仅占34%。

中国造船业的崛起还得益于强劲的内需和全球贸易需求。作为全球最大制造业国和贸易国,中国催生了庞大的航运需求。2023年8月,中国超越希腊,成为全球最大船东国,船队规模达2.492亿总吨,价值1800亿美元。中国的制造-外贸-航运-造船产业链形成闭环,以规模带动规模,构筑了无与伦比的竞争优势。

韩国曾以技术领先和高品质著称,尤其在LNG运输船、超大型原油运输船和LPG运输船领域占据优势。然而,面对中国的全面崛起,韩国船业的短板日益暴露。2024年,韩国新接订单量仅占全球17%,较2023年的20%进一步下降,创8年新低。中国的订单量占比从2023年的40个百分点领先扩大至54个百分点。韩国面临相对短缺的劳动力,劳动力成本占生产成本20%以上,而中国仅为其一半。韩国船厂交船周期长,生产效率受限,而中国通过智能化和本地化供应链将VLCC建造时间从一年缩短至180天。

韩国的战略误判加剧了颓势。聚焦高端船型的策略导致其在集装箱船等主流市场失守,市场竞争力大幅削弱。与此同时,中国船厂积极承接此类订单,通过规模化生产和成本优势迅速占领市场。2018-2021年间,中国集装箱船订单份额从35%跃升至55%,而韩国仅剩34%。韩国政府试图通过“K-Shipbuilding Hyper-Gap Vision 2040”计划挽回颓势,投资14.4亿美元发展智能和绿色船舶技术。然而,面对中国的规模和技术双重挤压,韩国能否守住高端船型领域的最后防线仍是未知数。

中国造船业的崛起重塑了产业格局,也引发了地缘政治的震动。美国对此高度警觉,2024年3月,五家美国工会发起301条款调查,指责中国通过补贴主导造船业。2025年4月,美国贸易代表办公室发布报告,认定中国政策损害美国利益,威胁供应链韧性。特朗普政府提出对华船舶征收关税,试图通过“重建美国造船业”对抗中国。加拿大海洋工业和造船协会也呼吁对华船舶征收100%关税。然而,中国船舶出口至丹麦、法国、希腊等美国盟友,商业影响力已深入全球。中国的“军民融合”战略也被西方视为威胁。2024年中国海军舰艇数量达234艘,超越美国的219艘。应当看到,保护主义没有出路,美国造船业的问题源于自身长期衰退,而非中国竞争。

中国造船业的崛起是规模、技术与国家意志的完美结合。尽管挑战依然存在,凭借绿色船舶技术的领先地位,凭借中国的综合优势——低成本、强供应链、政策支持和旺盛需求——在未来数年内,中国仍将稳坐全球第一宝座。专家预测,到2035年,全球船舶将实现100%绿色化,中国在这一领域的先发优势将进一步巩固其霸主地位。2024年,以74.7%的订单量,中国正式宣告韩国霸主时代的终结。这是产业的胜利,更是国家综合实力的彰显。

相关文章

加沙城四分之三水井被以军摧毁 缺水危机加剧

马克龙接见巴黎圣日耳曼全队 谴责暴力事件

C++实现汉诺塔游戏自动完成

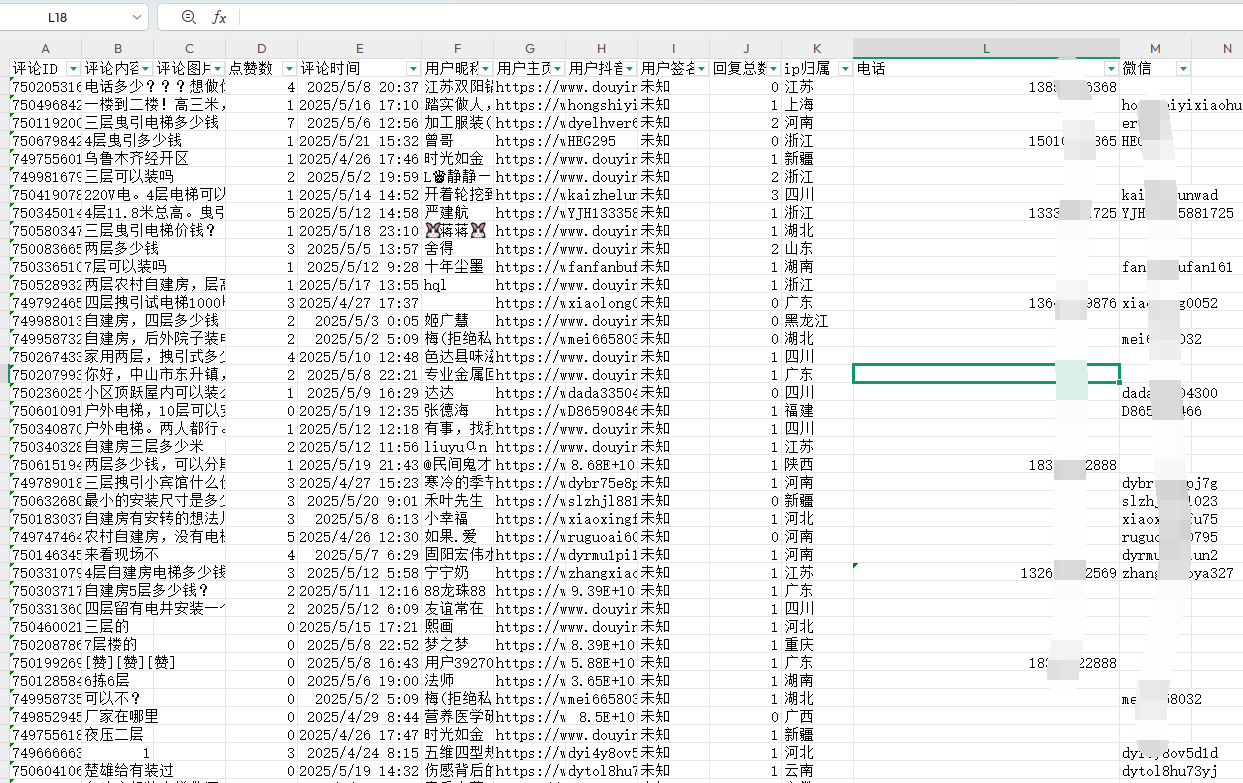

抖音评论数据采集解决方案推荐

若依框架-代码生成器的使用

河南46岁卡车司机已下葬 卡友团队千里送别

交警回应豪车车主赖停车费被举报酒驾 代驾小哥报警揭发真相

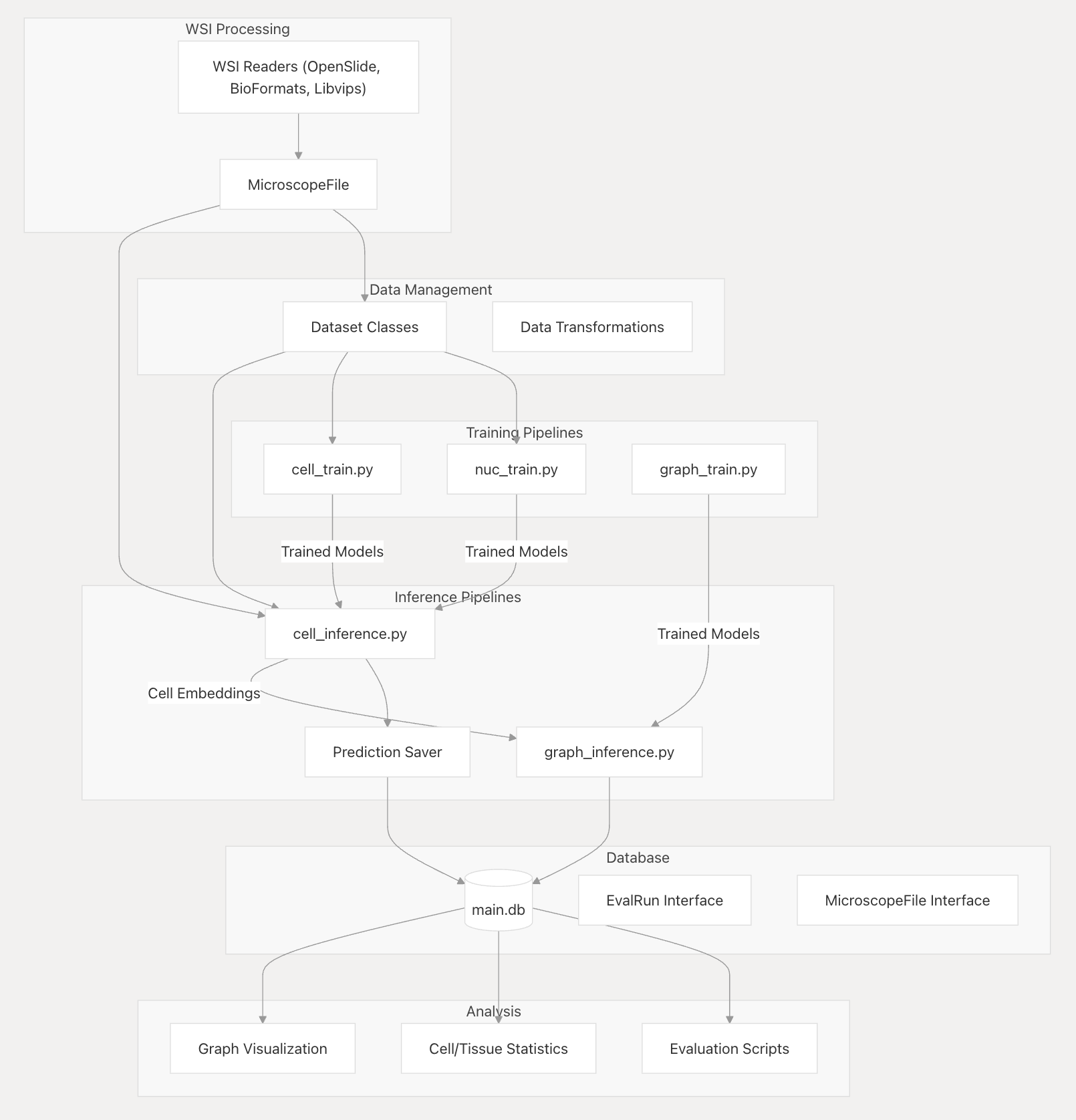

Nat. Commun|借助深度学习分层方法,量化胎盘组织学全切片图像中细胞和显微解剖组织结构的变异性

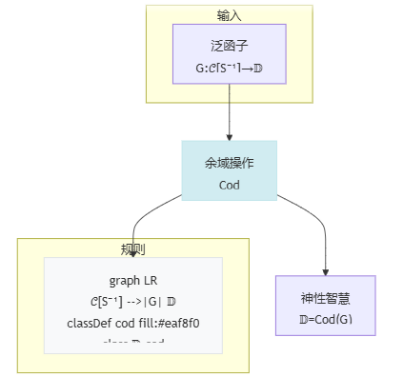

融智学道函数智慧系统研习(图文并茂)

小米YU7将推出5款全新车身颜色 更多经典配色即将揭晓

国足出征印尼25人大名单 刘若钒因伤落选

国防大学副校长香会发言释放何信号 坚定维护亚太和平稳定

尾号0000000的手机号拍出61.2万元 司法拍卖市场火热

上位机系统 设备初始化Load界面开发

SQL Relational Algebra(数据库关系代数)

董宇辉龙舟夺冠又赢鸭 传统文化焕发新活力

为何大巴黎没了姆巴佩进球反而更多 全攻全守战术奏效

俄称击落162架乌军无人机 俄军持续攻势

印度游客摸老虎屁股时遭扑咬 现场惊魂一幕

- 导演王晶怒怼姜涛后删帖再发文 资本与粉丝之过

- 国际乒联公布第16周世界排名 国乒强势霸榜

- 哈佛大学拒绝特朗普政府要求 捍卫学术自由

- 40年桥下违建轰然倒下 大连年内建成“无违”示范路网

- 上海轮渡回应今早船舶密集 大风预警解除后集中出港

- 青海2025年民生工程清单出炉 十大类45项惠及民众

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势